【釋禪波羅密次第法門十卷】之1

釋禪波羅蜜序

禪波羅蜜者。輔行云。次第禪門目錄云。大師於瓦官寺說也。大莊嚴寺。法慎私記。章安頂禪師。治定為十卷。開十大章。

一大意。二釋名。三明門。四詮次。五法心。六方便。七修證。八果報。九起教。十歸趣。

但至修證。餘三略無。於修證中。又開四別。

一世間禪。二亦世間亦出世間。三出世間。四非世間非出世間。

四中唯至第三出世。復為二。一對治無漏。二緣理無漏。但至對治。又為九。謂九想。八念十想。背捨勝處。一切處。九次第定。奮迅。超越。然修證之相。豈可盡具。

傳曰。大師甞在高座云。若說次第禪門。年可一遍。若著章疏。可五十卷。

釋禪波羅密次第法門十卷

第一卷上下

一修禪波羅蜜大意

二釋禪波羅蜜名

三明禪波羅蜜門

四辨禪波羅蜜詮次

五簡禪波羅蜜法心

第二卷

六分別禪波羅蜜前方便二

初外方便

第三卷上下

二內方便二

初正明因止發內外善根

第四卷

二明驗惡根性

第五卷

七釋禪波羅蜜修證四

初修證世間禪相三

初四禪

第六卷

二四無量心

三四無色定

第七卷

二修證亦世間亦出世間禪相三

初六妙門

二十六特勝

第八卷

三通明

第九卷

三修證出世間禪相二

初對治無漏九

觀壞法

初九想

二八念

三十想

觀不壞法

第十卷

四八背捨

五八勝處

六十一切處

鍊

七九次第定

薰

八師子奮迅三昧

修

九超越三昧

不說

二緣理無漏

四修證非世間非出世間禪相

八顯示禪波羅蜜果報

九從禪波羅蜜起教

十結會禪婆羅蜜歸趣

釋禪波羅蜜次第法門卷第一之上

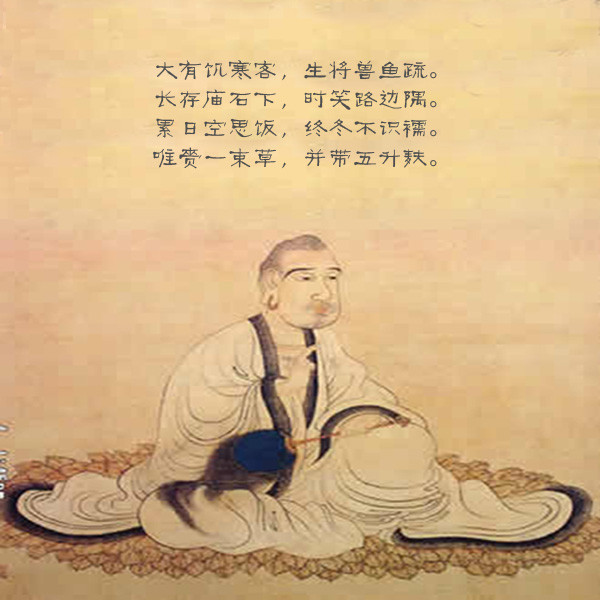

隋天台智者大師說 弟子法慎記 弟子灌頂再治

(天台山修禪寺顗禪師。於都講說禪法。大莊嚴寺沙門法慎記。預聽學輒依說採記。法門深廣難可委悉。若取具足。有三十卷。今略出前卷要用。流通此本。於天台更得治改前諸同學所寫之者。爾時既未好成就。猶應闕略。或繁而不次。若見此本更改定之。庶於學者得免謬失矣)

釋禪波羅蜜次第法門。大開為十意不同。所言十意者。修禪波羅蜜大意第一。釋禪波羅蜜名第二。明禪波羅蜜門第三。辨禪波羅蜜詮次第四。簡禪波羅蜜法心第五。分別禪波羅蜜前方便第六。釋禪波羅蜜修證第七。顯示禪波羅蜜果報第八。從禪波羅蜜起教第九。結會禪波羅蜜歸趣第十。

今約此十義。以辨禪波羅蜜者文。則略收諸佛教法之始終。理則遠通如來之祕藏。一切圓妙法界。若教若行。若事若理。始從凡夫。終至極聖。所有因果行位。悉在其中。若行人深達禪門意趣。則自然解了一切佛法。不俟餘尋。

故摩訶衍云。譬如牽衣一角。則眾處皆動。

修禪波羅蜜大意第一

所以第一先明修禪波羅蜜大意者。菩薩發心所為。正求菩提淨妙之法。必須簡擇真偽。善識祕要。若欲具足一切諸佛法藏。唯禪為最。如得珠玉眾寶皆獲。是故發意修禪。既欲修習。應知名字。尋名取理。其義不虛。以釋禪名。尋名求理。理則非門不通。次明禪門。禪定幽遠。無由頓入。必須從淺至深故。應辯詮次。

夫欲涉淺遊深。復當善識禪中境智。是以次簡法心。既明識法心。若欲習行。事須善巧。次分別方便。依法而行。必有所證。次釋修證。若得內心相應。因成則感果。次顯示果報。從因至果。自行既圓。便樹立益物之功。次釋教門。理教既已圓備法相。同歸平等一實之道。次結會指歸。以此十義相生。辯釋禪波羅蜜。總攝一切眾行法門至下尋文。冷然可見。

故大品經云。菩薩從初已來。住禪波羅蜜中。具足修一切佛法。乃至坐道場。成一切種智。起轉法輪。是名菩薩次第行次第學。次第道修禪波羅蜜大意第一。

(從此盡今一卷。大段有五。並是商略禪波羅蜜。攝一切佛法。靡所不該。欲開發行者。起深信樂。歸宗有在。是中悉未論修行入證之相)

今明菩薩修禪波羅蜜。所為有二。一者簡非。二者正明所為。第一簡非者。有十種行人。發心修禪不同。多墮在邪僻。不入禪波羅蜜法門。何等為十。

一為利養故。發心修禪。多屬發地獄心。

二邪偽心生。為名聞稱歎故。發心修禪。多屬發鬼神心。

三為眷屬故。發心修禪。多屬發畜生心。

四為嫉妬勝他故。發心修禪。多屬發修羅心。

五為畏惡道苦報。息諸不善業故。發心修禪。多屬發人心。

六為善心安樂故。發心修禪。多屬發六欲天心。

七為得勢力自在故。發心修禪。多屬發魔羅心。

八為得利智捷疾故。發心修禪。多屬發外道心。

九為生梵天處故修禪。此屬發色無色界心。

十為度老病死苦疾得涅槃故。發心修禪。此屬發二乘心。

就此十種行人。善惡雖殊。縛脫有異。既並無大悲正觀。發心邪僻。皆墮二邊。不趣中道。若住此心。修行禪定。終不得與禪波羅蜜法門相應。

第二正明菩薩行人修禪波羅蜜大意。即為二意。一先明菩薩發心之相。二正明菩薩修禪所為。

第一云何名菩薩發心之相。

所謂發菩提心。菩提心者。即是菩薩以中道正觀以諸法實相。憐愍一切。起大悲心。發四弘誓願。四弘誓願者。

一未度者令度。亦云眾生無邊誓願度。

二未解者令解。亦云煩惱無數誓願斷。

三未安者令安。亦云法門無盡誓願知。

四未得涅槃令得涅槃。亦云無上佛道誓願成。

此之四法。即對四諦。

故纓絡經云。未度苦諦令度苦諦。未解集諦令解集諦。未安道諦令安道諦。未證滅諦令證滅諦。

而此四法。若在二乘心中。但受諦名。以其緣理審實不謬故。若在菩薩心中。即別受弘誓之稱。所以者何。菩薩雖知四法畢竟空寂。而為利益眾生。善巧方便。緣此四法。其心廣大。故名為弘。

慈悲憐愍。志求此法。心如金剛。制心不退不沒。必取成滿。故名誓願。

行者若能具足發此四願。善知四心。攝一切心。一切心即是一心。亦不得一心而具一切心。是名清淨菩提之心。因此心生。得名菩薩。

故摩訶衍論偈說:

若初發心時。誓願當作佛。

已過於世間。應受世供養。

第二正明菩薩行人修禪所為者。

菩薩摩訶薩。既已發菩提心。思惟為欲滿足四弘誓願。必須行菩薩道。所以者何。有願而無行。如欲度人彼岸。不肯備於船筏。當知常在此岸。終不得度。如病者須藥得而不服。當知病者必定不差。如貧須珍寶見而不取。當知常弊窮乏。如欲遠行而不涉路。當知此人不至所在。菩薩發四弘誓。不修四行。亦復如是。

復作是念。我今住何法門。修菩薩道。能得疾滿如此四願。即知住深禪定。能滿四願。何以故。如無六通四辯。以何等法而度眾生。若修六通。非禪不發。故經言。深修禪定。得五神通。欲斷煩惱。非禪不智。從禪發慧。能斷結使。無定之慧。如風中燈。欲知法門。當知一切功德智慧。並在禪中。

如摩訶衍論云。若諸佛成道。起轉法輪。入般涅槃。所有種種功德。悉在禪中。復次菩薩。入無量義處三昧。一心具足萬行。能知一切無量法門。若欲具足無上佛道。不修禪定。尚不能得色無色界。及三乘道。何況能得無上菩提。

當知欲證無上妙覺。必須先入金剛三昧。而諸佛法乃現在前。菩薩如是深心思惟。審知禪定。能滿四願。如摩訶衍偈說:

禪為利智藏。功德之福田。禪如清淨水。能洗諸欲塵。

禪為金剛鎧。能遮煩惱箭。雖未得無為。涅槃分已得。

得金剛三昧。摧碎結使山。得六神通力。能度無量人。

囂塵蔽天日。大雨能淹之。覺觀風動之。禪定能滅之。

此偈所說。即證因修禪定。滿足四願。問曰。菩薩若欲滿足四弘誓願。應當遍行十波羅蜜。何得獨讚禪定。

答曰。前四義劣。後五因禪。今則處中而說。所以者何。菩薩修禪。即能具足增上四度。下五亦然。如菩薩發心為修禪故。一切家業。內外皆捨。不惜身命。寂然閑居。無所慳吝。是名大捨。復次菩薩。為修禪故。身心不動。關閉六情。惡無從入。名大持戒。復次菩薩。為修禪故。能忍難忍。謂一切榮辱皆能安忍。設為眾惡來加。恐障三昧。不生瞋惱。名為忍辱。復次菩薩。為修禪故。一心專精進。設身疲苦。終不退息。如鑽火之喻。常坐不臥。攝諸亂意。未甞放逸。設復經年無證。亦不退沒。是為難行之事。即是大精進也。故知修禪因緣。雖不作意別行四度。四度自成。復次菩薩。因修禪定。具足般若波羅蜜者。菩薩修禪。一心正住。心在定故。能知世間生滅法相。智慧勇發。如石中泉。故摩訶衍偈說:

般若波羅蜜。實法不顛倒。念想觀已除。言語法皆滅。

無量眾罪除。清淨心常一。如是尊妙人。則能見般若。

復次因禪具足方便波羅蜜者。一切方便善巧。要須見機。若不入深禪定。云何能得明見根性。起諸方便引接眾生。

復次因禪具足力波羅蜜者。一切自在變現。諸神通力。皆藉禪發。具如前辨。復次因禪具足願波羅蜜者。如摩訶衍中說。菩薩禪定。如阿修羅琴。當知即是大願成就之相。

復次因禪具足智波羅蜜者。若一切智道種智。一切種智。非定不發。其義可見。行者善修禪故。即便成就十波羅蜜。滿足萬行一切法門。是故菩薩。欲具一切願行諸波羅蜜。要修禪定。是事如摩訶衍論中說。

問曰。菩薩之法。正以度眾生為事。何故獨處空山。棄捨眾生。閑居自善。

答曰。菩薩身雖捨離。而心不捨如人有病。將身服藥。暫息事業。病差則修業如故。菩薩亦爾。身雖暫捨眾生。而心常憐愍。於閑靜處。服禪定藥。得實智慧。除煩惱病。起六神足。還生六道。廣度眾生。以如是等種種因緣。菩薩摩訶薩。發意修禪波羅蜜。心如金剛。天魔外道。及諸二乘。無能沮壞。

釋禪波羅蜜名第二

今釋禪波羅蜜名。略為三意。一先簡別共不共名。二翻譯。三料簡。第一簡別共不共名。即為二意。一共名。二不共名。共名者。如禪一字。凡夫外道。二乘菩薩。諸佛所得禪定。通得名禪。故名為共。不共名者。波羅蜜三字。名到彼岸。此但據菩薩諸佛故。摩訶衍論云:禪在菩薩心中。名波羅蜜。是名不共。所以者何。凡夫著愛。外道著見。二乘無大悲方便。不能盡修一切禪定。是以不得受到彼岸名。故言波羅蜜即是不共。

復次禪名四禪。凡夫外道。二乘菩薩諸佛。同得此定。故名為共。波羅蜜名度無極。此獨菩薩諸佛。因禪能通達中道佛性。出生九種大禪。得大涅槃。不與凡夫二乘共故。波羅蜜者。名為不共。通而為論即無勞分別。所以者何。禪自有共禪不共禪。波羅蜜亦爾。有共不共故。

摩訶衍論云。天竺語法。凡所作事竟。皆名波羅蜜。第二翻釋。即為二意。一翻釋共名。二翻釋不共名。第一先翻釋共名。共名者即是禪也。亦為二意。一正翻名。二者解釋。

第一先翻共名者。禪是外國之言。此間翻則不定。今略出三翻。一摩訶衍論中翻禪。秦言思惟修。二舉例往翻。如檀波羅蜜。此言布施度。禪波羅蜜。此言定度。故知用定以翻禪。三阿毘曇中。用功德叢林以翻禪。第二釋此三翻。即作二意。一別二通。若釋別翻思惟修者。此可對因。何以故。思惟是籌量之念。修是專心研習之名。故以對修因。翻禪為定者。此可對果。何以故。定名靜默。行人離散求靜。既得靜住。詶本所習故以對果。翻禪為功德叢林者。此可通對因果。如功是功夫。所以對因。積功成德可以對果。如萬行對因。萬德對果。因果合翻。故名功德叢林者。譬顯功德非一。所以然者。如多草共聚名為叢。眾樹相依名為林。草叢小故。可以譬於因中之功小。林木大故。可以對果上之德大。此而推之。功德叢林通對因果。於義則便。

第二通釋禪。三翻並對因果。所以者何。如思惟修。雖言據因亦得對果。何以故。定中靜慮即是思惟。乘上益下。故名為修。此可以數人九修中乘上修義為類故。於果中亦得說思惟。因中亦得說定者。如十大地心數。散心尚得言定。何況行者專心歛念。守一不散而不名定。故知因中亦得說定。因中亦得名功德叢林者。因中功義前已說之。由運功故即成行因之德。果中德義說亦如前。所言功者即是功用。果上有寂靜離過。神通變化益物之用。故名為功。因之與果悉是眾善功德之所成故。通言功德叢林。復次諸經論中。翻名立義不同。或言禪名棄惡或言疾大疾住大住。如是處不同。不可偏執。

第二翻釋不共名。不共名者。即是波羅蜜。亦為二意。一者翻名。二者解釋。就第一翻名中。略出三翻不同。一者諸經論中。多翻為到彼岸。二摩訶衍論中。別翻云事究竟。三瑞應經中。翻云度無極。第二釋此三翻。亦為二意。一別二通。此皆對事理名義。第一別釋。言到彼岸者。生死為此岸。涅槃為彼岸。煩惱為中流菩薩以無相妙慧。乘禪定舟航。從生死此岸。度涅槃彼岸。故知約理定以明波羅蜜。言事究竟者。即是菩薩大悲為眾生。遍修一切事行滿足故摩訶衍云。菩薩因禪能究竟眾事。禪在菩薩心中。名波羅蜜。此據事行說波羅蜜。言度無極者。通論事理。悉有幽遠之義。合而言之。故云度無極。此約事理行滿說波羅蜜。

第二通釋三翻。並得同對事理俱隨緣化物。故立異名。所以者何。若言無相之慧。能度生死故為理行者。今言理中。有佛無佛性相常然。豈論無相之慧能度生死。終是就事作此說也。事究竟。亦是從理立名者。若緣理而起事行。當知說事究竟。亦是約理名波羅蜜。度無極亦未必一向就事理無極名波羅蜜。所以者何。諸佛隨緣利物出沒不定無極。或時對事。或時對理。豈有定準。當知三名理事互通。未必偏有所屬。餘例可知。釋波羅蜜義。至下第十結會歸趣中。自當廣明第三料簡。如摩訶衍論中云。

問曰。背捨勝處一切處等。何故不名波羅蜜。獨稱禪為波羅蜜。

答曰。禪最大如王。言禪波羅蜜者。一切皆攝。是四禪中。有八背捨。八勝處。十一切處。四無量心。五神通。練禪自在定。十四變化心。無諍三昧願智頂禪首楞嚴等諸三昧。百則有八。諸佛不動等百則二十。皆在禪中。若諸佛成道轉法輪入涅槃。所有勝妙功德。悉在禪中。說禪則攝一切。若說餘定則有所不攝。故禪名波羅蜜。復次四禪中智定等。故說波羅蜜。未到地中間禪。智多而定少。四無色定多而智少。如車輪一強一弱則不任載。四禪智定等。故說波羅蜜。復次約禪說波羅蜜。則攝一切諸定。所以者何。禪秦言思惟修。此諸定悉是思惟修功德故。當知諸定悉得受波羅蜜名如大品中。說百波羅蜜。亦說背捨勝處等。皆名波羅蜜。但四禪在根本先受其名。非不通於餘定。

問曰。上明禪定三昧波羅蜜等。為同為異。

答曰。通而為論名義互通。別而往解四法名義各有主對。所以者何。根本四禪但名禪。非定三昧亦不名波羅蜜。無色但名定。非禪三昧亦不名波羅蜜。未到地禪中間。雖非正禪定。是方便故。或名禪或名定。非三昧亦不名波羅蜜。空無相等但名三昧。非禪定亦不名波羅蜜。背捨勝處。六通四辯等。具有禪定三昧等三法。而不名禪定三昧。亦非波羅蜜。九次第定具有三法。但名為定不名禪三昧。亦非波羅蜜。有覺有觀。及師子超越無諍等。亦具三法。但名三昧不名禪定。亦非波羅蜜。願智頂等具有三法。但名禪不名定三昧。亦非波羅蜜。

九種大禪。及首楞嚴等。並具四法。亦名禪亦名定亦名三昧。即是波羅蜜。若用首楞嚴心。入前三法中。一切皆名波羅蜜。故百波羅蜜中。一切法門。皆名波羅蜜。今略對四法分別如前。若諸大聖善巧隨緣利物。則言無定準解釋(云云)。

故諸經論中出沒立名。其意難見不可謬執。而經論中。多約禪明波羅蜜者。以根本四禪是眾行之本。一切內行功德。皆因四禪發。依四禪而住。是以獨禪得受波羅蜜名問曰。禪波羅蜜但有一名。更有餘稱答曰。如涅槃中說。言佛性者。有五種名。亦名首楞嚴。亦名般若。亦名中道。亦名金剛三昧大涅槃。亦云禪波羅蜜。即是佛性。故知諸餘經中所說。種種勝妙法門。名字無量。皆是禪波羅蜜之異名。

故摩訶衍偈說:

般若是一法。佛說種種名。隨諸眾生類。為之立異字。

若人得般若。戲論心皆滅。譬如日出時。朝露一時失。

以此類之。禪名豈不遍通。若其禪定不具足攝一切諸法。則非究竟。何得名波羅蜜義。

問曰。諸法實相首楞嚴及到彼岸等。唯佛一人方稱究竟。菩薩所行禪定。云何名波羅蜜。

答曰。因中說果故。隨分說故。頓教所明發心畢竟二不別故。以如是等眾多義故。菩薩所行禪定。亦得名波羅蜜。

(待續)

文章定位: