幾許流光從眼前飛逝 幾許輕嘆從呼吸間走

幾許無奈從歲月離去 幾許塵緣從指尖隱退

這就是人生道上風光 能真留得住啥真意情

菲菲蒼茫塵 點點黯然緣

揮灑雲影痕 何處不空寂

驚醒轉身回眸時 當下塵光了無跡

執空兮我亦空兮 法空兮相亦空兮

愛憎無常亦空兮 空寂寂淨裸裸兮

法化報身同一源

*幻羽*題於早起香

如來身有化身、應身、法身三種之分別。

化身者,如來昔在修行地中,為一切眾生修種種法,至自修行滿,而得自在。自在力故,隨眾生心,隨眾生行,隨眾生界,了別多種,不待時,不過時,處所相應,時相應,行相應,說法相應,現種種身,是名化身。

應身者,是諸佛如來為諸菩薩得通達故說於真諦,為使解生死涅槃一味故,為怖畏身見眾生歡喜故,為無邊佛法而作本故,如來相應如如智願力故,是身得現具足三十二相,八十種好,頂背圓光,是名應身。

法身者,為欲滅除一切諸煩惱等障,為欲具足一切諸善法故,唯有如如及如如智,是名法身。

諸經論中或將佛的三身說為法身、報身、化身,或說為自性身、應身、化身,乃至說為自性身、變化身、受用身等種種不同。

佛法,隨大乘經典的流出,為了滿足佛弟子的哀思,佛身觀亦由人間現實有漏身的佛而成為理想無漏身的佛,從釋迦牟尼佛一佛思想演變成為十方三世無數無量諸佛﹐佛身亦由生、法二身到《華嚴經》的十身,在不斷傳出的佛身觀中,龍樹(西元一五○~二五○)以後,至無著時代,佛弟子將此種種佛身觀歸納為三身觀(法身、報身、應化身),而倡導盛行。

(一)﹑法身

法身(dharma-kaya)﹐又名法佛、法身佛、自性身、如如身、真身、實佛、第一身。佛陀的入滅,在佛弟子中引起甚大的驚恐與深切的悲痛,如《遺教經》中說:當釋尊將入滅時,佛弟子無論是有學無學,皆呼叫「世間眼滅」,或慟哭「世尊之滅,一何疾哉!」《大般涅槃經》則記載,當佛將入滅時,阿難尊者也在佛背後痛哭失聲,如喪考妣一樣,但佛卻教誡弟子應「以戒為師」、「以法為師」,又說「見緣起即見法,見法即見佛」。

二千五百多年前,悉達多創覺世間常遍的軌律——緣起法而成佛,佛弟子亦依佛所覺證而流出的教法去修行,也可以同樣行佛所行、見佛所見、悟佛所悟、證佛所證而得解脫。只要佛弟子依法而行,無論是在佛左右,或離佛遙遠,皆得見法而見佛。佛是法的創覺者,僧是法的奉行者,如此,雖然佛陀已入滅,但佛的法身仍常在而不滅。因此《阿含經》說:

緣起之法非我所作,亦非餘人作。然彼如來出世及未出世,法界常住,彼如來自覺此法成等正覺,為諸眾生分別、演說、開發、顯示。

《遺教經》則說:

汝等比丘,如我滅後,當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明,貧人得寶。當知此則是汝等大師,若我住世﹐無異此也。……戒是正順解脫之本,故名波羅提木叉。因依此戒得生諸禪定,及滅苦智慧。是故比丘,當持淨戒,勿令毀缺。若人能持淨戒,是則能有善法,若無淨戒,諸善功德皆不得生。是故當知,戒為第一安穩功德住處。……自今以後,我諸弟子展轉行之,則是如來法身常在而不滅也。

法身,可說是一切法自在轉的所依,即是轉捨一切雜染法,而得清淨法。就像佛果位上的十力、十無所畏、十八不共法等,是離去一切垢染而顯的清淨法界如如,也即是佛果位上的一切功德所依止,因此,法身是自在、常住、不可思議的。

法身的自在,是佛陀在因地中修六度萬行而成就,因此到果位時,自然能具有自在的無礙法身,如:

1.壽自在:佛陀在因地中法施圓滿,因此成佛後,要捨壽就可捨壽,要留壽就可留壽,自在無礙。

2.心自在:由於因中廣行無畏施,因此,佛的心不為世間塵染所染,不為境界所轉,如蓮華之出污泥而不染一般,佛在五濁中心得自在。

3.眾具自在:在因地中,由於財施圓滿故,成佛時一切衣服、臥具、飲食、醫藥等資生物質皆豐富優美,無有缺乏。

4.業自在:佛因戒德清淨故,身口意三業恆常隨意自在,不受任何阻礙。

5.生自在﹕隨己所願而隨意受生任何一趣,不受有漏業力之所支配。

6.勝解自在﹕因地修忍辱波羅蜜多圓滿故,今生得依自心觀想的勝解力,令一切境界隨自己的勝解作意而轉。

7.願自在:因中勤修精進,利益眾生而無懈怠,因此成就佛果時,能圓滿自己一切願求,達到目的。

8.神力自在:因過去勤修禪定故﹐得神通自在。

9.智自在:在一切境界中,遍一切法而無所不知。

10.法自在:具足般若故﹐隨機宣說﹐都能契合正理。

若將此十自在與六波羅蜜相配合﹐則可知其關係如下﹕

佛的自覺證智,於清淨的真如法界中,自內圓證,是不可以思索、語議的,更不可以世間凡夫之心來尋思、推度,因此是言語道斷,心行處滅,動念則乖,不可思、不可議的。但為救濟一切有情,解脫眾生的苦痛故,可說、可思、可議。

法身的常住,則如《阿含經》所說:「我滅度後,法當久存。迦葉佛滅度後,法僅存七日。今東方弟子無數億千,南方弟子亦無數億千。是故阿難!我壽命極長。所以說肉身取滅度而法身存在。」佛陀從最初發四大弘願,欲度一切眾生離苦得樂,轉染成淨,度生死彼岸。願從法界起,法界無盡,眾生無盡,此願力亦無窮盡,因此,法身常存。

(二)﹑報身

報身(sambhoga-kaya),又名報佛、報身佛、受用身、受法樂佛、食身、應身、第二身。是指覺悟真理而有的功德之身,佛以一切功德圓滿為相,由一切佛法所共集成,而能起一切自在的作用。因為一切白法增上所起故,十方三世一切如來都各別有其自體,而此自體微妙難測,居純淨土﹐任運湛然而盡未來際,因此得以自受法樂,也可以變現種種形貌,為眾生說種種法,也為大菩薩令受法樂。

的法身,雖然體用圓滿,無一切相,但畢竟不是眾生所能見、能知、能覺的。因此,對佛陀利益眾生的事業,從地上菩薩的所見上,必須建立受用身,而此報身分為自受用報身與他受用報身。譬如在大集會中,佛本身是自受用身,能在清淨佛土中弘闡大法,令諸大菩薩受用大乘法樂,而諸菩薩依佛所展現之他受用身而得安住於清淨的佛土中,以大乘法喜為食,受用種種法味。就如西方極樂世界阿彌陀佛依自己的本願力與修行力,以大悲、大慧、大定為體,具足無量的功德相好,成就西方極樂淨土。在淨土中,阿彌陀佛不但自己能受用種種諸樂報,諸大菩薩也能依佛之願力故,得以在極樂淨土中,聽佛說法,受用大乘法樂。因此法,身是自利方便,報身與應化身則是利他之方便。《佛地經論》說:

報身略有二種,一、自受用是三無數劫中修之所成;二、他受用為諸菩薩使受法樂。……一自受法樂分,於三無數劫修行自利滿足所證色等實身,自受用微妙喜樂。他受法樂分,於三無數劫修行利他行滿足所證化身,為入大地諸菩薩現種種形,說種種法,為此等諸菩薩受大法樂之身。由於有此二分,或說此受用身唯自利所攝,或說唯他利所攝,或說具攝自他二利皆不相違。

因此,自受用身是諸佛如來自己所受用到的法樂,為酬報於三大無數劫的長時間,不斷的修集無量無邊的福德、智慧二大資糧而起的無邊真實功德。他受用報身則是自己以已經自證圓滿的功德法身,但為利益初地以上的諸大菩薩,而特別從佛的智慧中示現微妙的清淨功德身,為住十地之諸大菩薩,居住在他受用的純淨土,示現廣大的神通,解決眾生的疑網,令彼諸大菩薩受用大乘法樂。

(三)﹑應化身

應化身(nirmana-kaya)又名變化身、應化身、應佛、應身佛。是佛為利益眾生,而變現種種不同的化身,居住在淨土或穢土中,為未登地的菩薩眾、二乘人,及一切眾生,為使安樂而示現之種種變化之事。如佛之托胎、誕生、降魔、成道、轉法輪等,或現種種神通,或說教法,或變化其他身口意三業來利益一切有情,使眾生獲得諸利益事。如經說:

譬如有人未見到月﹐皆作月沒想﹐而月之性實未沒。若月轉移去他方﹐彼處眾生認為月出現﹐而月之性實未出現﹐如來亦復如是﹐出現於三千大千世界﹐或在閻浮提示現有父母﹐眾生皆認為如來出生於閻浮提內或於閻浮提內示現涅槃﹐然而如來之性實不涅槃,如來之性實不生滅﹐然為化度眾生而示生滅。

法身、報身、應化身三身的關係,若從佛的自證化他、能證所證方面來探討時,則可說:佛所自證的是法身,而化他,則有化益初地以上諸大菩薩而示現的他受用報身,以及度化凡夫二乘而示現的變化身。如:

但若從眾生所見的佛身而立三身時﹐可以說法身是佛所親證自覺的﹐是佛佛互見而常住不變﹔而報身與化身則是隨眾生根機的差別而有變化的。如﹕

(四)﹑二身﹑三身與四身

佛是正法的圓滿覺證者,即是絕對真理之具體顯現者。佛以離一切煩惱雜染的清淨智慧體證了正法,而達到法身與智慧的統一,因此,經中說佛是「最清淨法界等流」(法界即法身)。

從佛的自證與化他而言,佛身又可以開應合真,成為二身與四身。開應,是將三身中的應化身開展為應身與化身,而成為四身觀,如說佛有法身、報身、化身、應身四種二十八 ﹔合真則是將三身合而為二身,如把享用自內證法樂的法身與自受用報身合起來名法身,把度化眾生之他受用報身與應化身合併而成生身。佛的二身說﹐依開合之不同,而有不同的說法。如說法身與化身,或說法身與應身二類。如第一種說法是將理法身、自受用身、他受用勝應身說為法身,而將劣應身與異類身說為化身;第二種說法則將理法身、自受用身名為法身,而將他受用勝應身、劣應身﹑異類身名為應身。如經說:

如來之身凡有二種,一生身,二法身。生身即是方便應化之身,如是之身是有生老病死,長短黑白,是此,是彼,能說出是學是無學。法身即是常樂我淨,永離一切生老病死,非白非黑,非長非短,非此非彼,非學非無學。若佛出世若不出世,常住不動而無變易。二十九

然而,無論是二身、三身或四身,佛之所以成為佛,是因為他是正法的體現者,也是福德智慧之圓滿實踐者。因此,從理與智的圓滿自證來說,是法身;從法身的利他大用而顯現之身則有二身、三身、四身,乃至種種身之說。但不論如何,因佛入滅後,佛弟子對佛之永恆懷念,在對佛身之不斷理想化中,佛身觀由一身而二身,由二身而三身,由三身而開演為四身,逐漸成就了理想的佛身觀。

(五)﹑三身與三德

佛的三身,每一身皆具有無邊功德,然而,在共同具有的功德中,仍然各有差異。如法身,獨具真實常、樂、我、淨的功德。經說「諸佛常法,法住、法界、法定、法位,法爾如是」。法身不生不滅,不來不去,本性常住不變,因此具有「常」德;寂靜安隱,無有苦集,所以具有「樂」德;解脫一切繫縛,無我我所而得大自在,因此說具足「我」德;又佛自發菩提心,即離一切煩惱雜染行,因此常與淨妙善法相應﹐無有垢染,成就諸無為功德,所以也具有「淨」德。

自受用報身,是屬自己受用之身,是在無數劫中修自利行而得之微妙喜樂的真實功德之身。他受用報身及變化身,則是無量劫為使諸眾生能獲得諸利益安樂而示現之化相。如《成唯識論》中說:

如是三身雖皆具足無邊功德而各有異:謂自性身唯有真實、常、樂、我、淨,離諸雜染,眾善所依無為功德,無色心等差別相用;自受用身具無量種妙色心等真實功德;若他受用及變化身唯具無邊似色心等利樂他用化相功德。三十

佛是福德與智慧究竟圓滿的聖者。佛的智慧,如明月朗照秋夜清空,沒有雲翳,月光皎潔、清淨。因此,古德們常以三德來讚佛,即智德、恩德、斷德。或說法身德、般若德、解脫德。佛的智德是指佛不但覺了一切法的本性,也覺了一切法的種種相,因此,不但自己解脫,也能以無量方便善巧解脫眾生的苦痛。恩德是指佛欲救度眾生苦的大悲心。佛在因地時,悲心深切,徹骨徹髓,不限一人、一事、一世界,而遍一切世界、一切眾生﹐一切的一切,但為利益眾生,令離苦得樂。因此,當成佛時,恩德即圓滿究竟。斷德是由智慧與慈悲並重,斷盡內心的一切煩惱雜染而達究竟清淨。三十一

法身德是成就佛果之正因,解脫德是成就佛果之緣因,般若德是成就佛果之了因。因此,若轉「苦」則成就法身德,轉「惑」則成就般若德,轉「業」而完成解脫德。然而,三德只是一個出障圓明的正法身,如從離垢寂滅邊即是解脫德,從智圓德滿邊說般若德,而此二者的總合就是法身德。因此,若將佛之三德與三身相配合,則法身是法身德,報身為般若德,應身為解脫德。

(六)﹑佛身與佛土

《維摩詰經》記載:有一次,佛在法會中向寶積說:「若菩薩欲得淨土,當淨其心!隨其心淨,則佛土淨。」當時,舍利弗心想:「若菩薩心淨,則佛土淨,那麼世尊本為菩薩時,是否意不淨故,佛土如此不淨?」佛知其念,即以足趾按地,用神通力將三千大千世界變為莊嚴淨土,而對舍利弗說:「我佛國土常淨若此,為欲度斯下劣人故,示是眾惡不淨土耳。譬如諸天共寶器食,隨其福德,飯色有異。如是,舍利弗!若人心淨,便見此土功德莊嚴。」

佛法是自力的,無論是要生天或求解脫,都是自力不由他。有情業感的報體是不與他共的,但有情生存的器世間報土,卻是相互依託受用,相互增上,相互損益。因此,佛與眾生,在剎土中,也有增上攝益的作用。

隨佛的三身差別,其受用的佛土亦不相同。土,梵語ksetra,又譯為剎土、地方等三十二 ,有共同依託的意思。因此,法身依法身土而居住。如《成唯識論》中說:

又自性身依法性土,雖此身土體無差別,而屬佛法相性異故,此佛身土俱非色攝,雖不可說形量大小,然隨事相其量無邊,譬如虛空遍一切處。三十三

法身土是約法性遍一切土說,如來之自性身即安住於這究竟圓滿的清淨法性土中。而如來之自受用身是依自受用土而住,此自受用身因依於法身而有故,無形量大小﹐其功德智慧是遍一切處而無所不在。《解深密經圓測疏》說:

此即如來大圓鏡智相應淨識,由昔所修自利無漏淨土種子因緣力故,於一時遍一切處,不待作意任運變現眾寶莊嚴受用佛土,與自受身作所依止處。

如來之他受用身,亦是依於自己的他受用淨土而住。因過去所修利他無漏純淨的佛土,到達圓熟的境界,因此隨十地位之菩薩根性而變為種種不同的淨土。

變化身依自己所化之變化土而住。如說:

若變化身依變化土,謂成事智大慈悲力,由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟,隨未登地有情所宜化為佛土,或淨或穢,或小或大,前後改轉,佛變化身依之而住,能依身量亦無定限。三十四

經說:「心淨國土淨,心淨眾生淨。」佛的三身與三土,雖然依三身的功德而有不同之住處,但因報身與應化身是依佛法身之功德而有。因此,三身與三土,無論淨與穢,皆是相依共存的。

結 論

佛法以利樂眾生為目的,從自行化他而達成解脫。世尊入滅後,因佛弟子對佛的永恆懷念,而開展了不同的佛陀觀。從人間成佛的世尊到理想的佛陀,從深廣的菩薩大行到究竟圓滿的佛果,從人間有漏的佛身開展為方便示現的三身,無非是安慰弟子對佛的哀思。然而,經中說:「諸佛世尊皆出人間,不在天上成佛也。」體悟緣起而覺悟的佛,畢竟是不離人間的聖者,因此,理想的佛陀觀雖應知,但更應把握人間佛陀的確實性。

(摘自*釋善音*法師論文)

大雄寶殿裏的三身佛像

佛教寺院中的正殿——大雄寶殿,也有稱為大殿的。大雄寶殿是整座寺院的核心建築,也是僧眾朝暮集中修持的地方。大雄寶殿中除供奉本師釋迦牟尼佛、三世佛像外,有的寺院還會在大殿內供奉三身佛像。

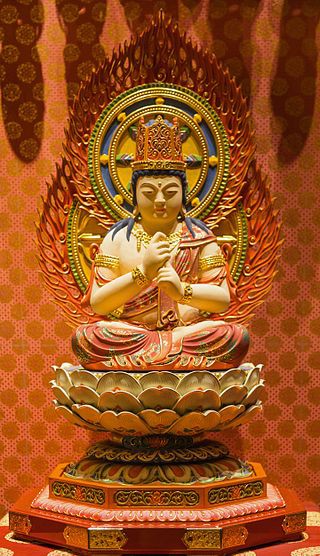

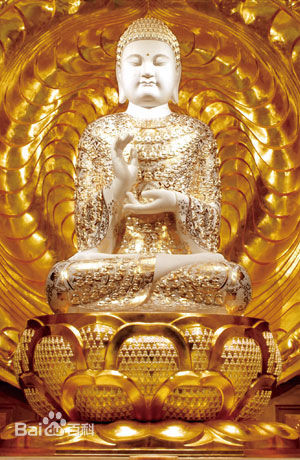

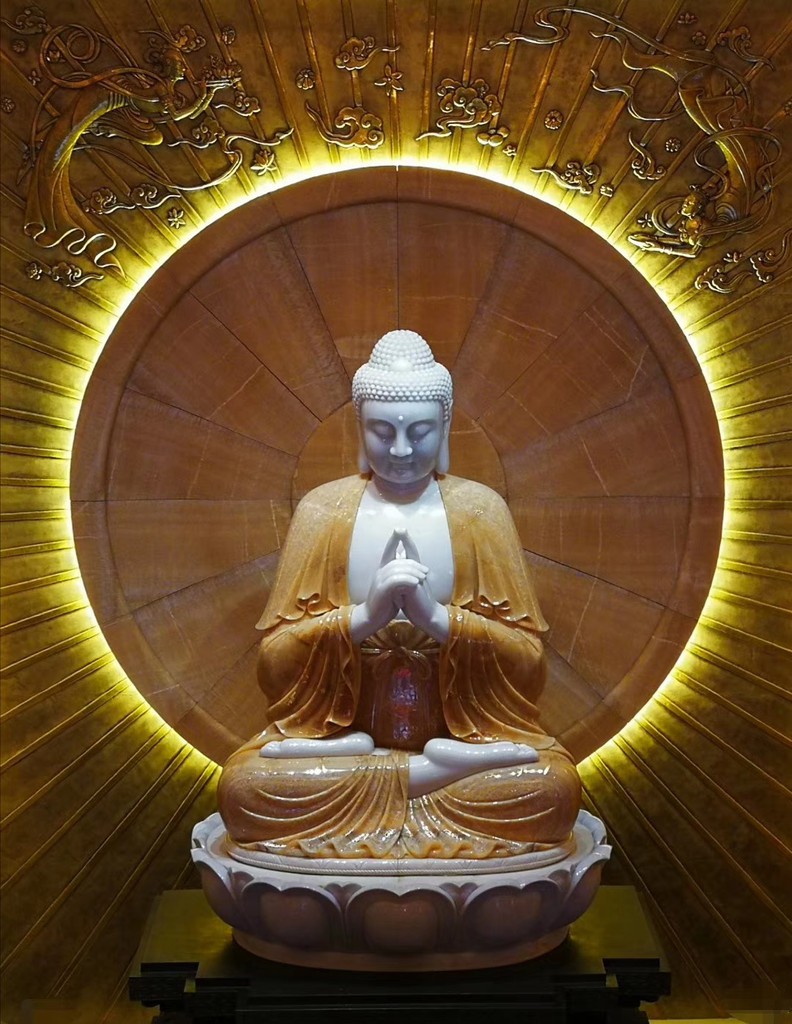

三身佛是根據大乘教理表示釋迦牟尼佛的三種不同的身。當中一尊是法身佛,名“毗盧遮那佛”,此雲遍一切處,表示絕對真理就是佛身,法身佛結法界定印,兩手仰掌相疊,右手在上,左手在下,兩手大拇指向上相觸;左旁一尊是報身佛,名“盧舍那佛”,此雲光明遍照,表示證得絕對真理而自受法樂的智慧是佛身,報身佛結與願印,左手安於雙膝上,右手仰掌垂下;右旁一尊是應身佛,名“釋迦牟尼佛”,此雲能仁寂默,表示隨緣教化各種不同眾生的佛身,應身佛就是釋迦牟尼成道的姿勢。

大乘佛教認為佛身有三種,即法身、報身、應身。“身”是“積集”的意思,但這裏的身不是指肉身,主要表示理性和智慧。

法身:為梵語意譯,音譯“毗盧遮那”,是佛教真理之身。法身又分自性清淨法身和離垢妙極法身兩種。自性清淨法身就是真如。真如對有情來說叫佛性,對無情來說叫法性。佛教認為一切有情無情體皆真如,佛經常言“一切有情,皆有佛性”,“山河大地盡皆真如”,正是說明了這個道理。離垢妙極法身是指佛在因地之中,勤修福德與智慧,斷煩惱、證菩提而成就的清淨之身。

報身:梵語稱“盧舍那佛”,漢譯為“淨滿”,即一切妄想徹底斷除、智慧圓滿之意,是真、善、美的高尚境界和無我純潔的精神果報。報身也有兩種:自受用三身佛報身和他受用報身。自受用報身就是以法身為因,經過累劫的修行而證得的圓滿無上菩提之身,也就是唯識宗所稱之根本智。此智體性寂然,不起任何分別;佛持此智住於真境,享受法樂。釋迦牟尼佛在菩提樹下證果後,初七日不起法座,思維法樂,就是顯現的具備根本智的報身。他受用報身是佛為十地菩薩顯現的莊嚴報身。“如來現起他受用,十地菩薩所被機”。十地菩薩根機深,智慧大,能見佛聞法,所以佛現這種報身,以讓十地菩薩受用。

應身:即應物現身,指佛為普度三界六道不同根基的眾生所現之身,為隨類化現之功德身。應身也有兩種:示身化身和應生化身。示身化身就是方便示現的“生身”(生理之身)佛身。2500年前,釋迦佛以“八相”成道,示現的佛身就是應身化身。應身化身是指隨類化現之身,有勝應身和劣應身兩種。佛為地上菩薩說圓頓大教《華嚴經》,示現千丈盧舍那佛身,這是勝應身;為鹿野苑五比丘三轉四諦法輪,現比丘相,這是劣應身。

三身佛中,盧舍那佛有時單獨供奉在大雄寶殿或毗盧閣中,結跏趺坐,左手安放於雙膝上,右手結施願印,佛座為千葉蓮座,每一蓮瓣上有一尊小佛,那是應身釋迦佛。這是根據《梵網經》所說:“我今盧舍那,方坐蓮花台,周匝千花上,複現千釋迦,一花百億國,一國一釋迦,各坐菩提樹,一時成佛道”的內容而塑造的。每一蓮瓣表現一百億國土的光景,而成三千大千世界的大觀,整個蓮座代表華藏世界。

(文:*釋常春*法師)

毗盧遮那佛(新加坡佛牙寺龍華院)

盧舍那佛(中台禪寺)

2500年前,釋迦佛以“八相”成道,示現的佛身就是應身化身。

文章定位: