【地球的未來和世界末日】

在15至45億年後,地球的轉軸傾角可能出現最多90度的變化。據推測,從現在起算,地球表面的複雜生命發展還算年輕,活動能夠繼續達到極盛,維持約5到10億年,不過如果大氣中氮氣完全消失,這個時間將會延長到23億年。

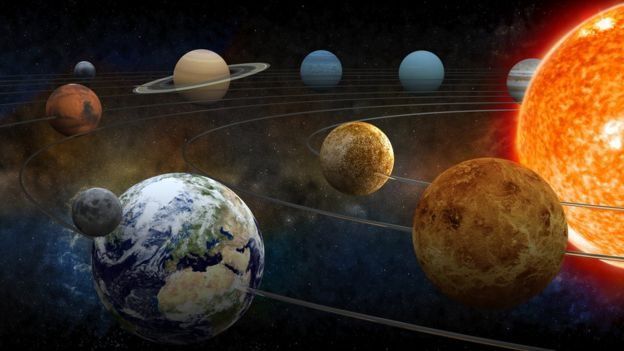

地球在遙遠未來的命運與太陽的演化緊密相連,隨著太陽核心的氫持續核融合生成氦,太陽光度將持續會緩慢增加,在11億年後增加10%,35億年後則增加40%之多,太陽釋放熱量的速度也將持續增長。根據氣候模型,地球表面最終將會受到太陽輻射上升會產生嚴重後果,最初只是熱帶地區改到極冠,長久下去,海洋將會汽化並消失。

地球表面溫度上升會加快無機碳循環,降低大氣二氧化碳含量。大約5至9億年後,大氣中二氧化碳含量逐漸會低到10ppm,若沒有演化出新的方法,連C4類植物都無法生存。植被的缺失會使地球大氣含氧量下降,地球上的動植物就會在數百萬年內滅絕。此後預計再過十幾億年,地表水就會消失殆盡,地球平均溫度也將上升到70 °C(158 °F)。即使太陽永遠保持穩定,因為大洋中脊冒出的蒸氣減少,約10億年後,27%的海水會進入地函,海水的減少使得溫度變化劇烈而不利複雜生命。

50億年後,太陽演化成為紅巨星,地球表面此時已經不能形成複雜的分子了。模型預測太陽將膨脹至約目前半徑的250倍,也就是大約1 AU(150,000,000 km),地球的命運目前仍尚不明確。成為紅巨星時,太陽會失去30%的質量。因此若不考慮潮汐的影響,當太陽體積最大時,地球會移動到約距太陽1.7 AU(250,000,000 km)遠處,擺脫了落入膨脹太陽的外層大氣內的命運;然而即使真是如此,太陽亮度峰值將是目前的5,000倍,地球上剩餘的生物也難逃被陽光摧毀的命運。2008年進行的一個模擬顯示,地球的軌道會因為潮汐效應的拖曳而衰減,使其落入已成為紅巨星的太陽大氣層而蒸發掉。

地球大致呈橢球形。地球自轉的效應使得沿貫穿兩極的地軸方向稍扁,赤道附近略有隆起。地球赤道半徑比極半徑大了43公里(27英里)。因此,地球表面離地球質心最遠之處並非海拔最高的珠穆朗瑪峰,而是位於赤道上的厄瓜多欽博拉索山的山峰。地球的參考橢球體平均直徑約為12,742公里(7,918英里),約等於(40,000 km)/π,這個整數並非巧合,而是因為長度單位米的最初定義是經過法國巴黎的經線上赤道與北極點距離的一千萬分之一。

由於局部地勢有所起伏,地球與理想橢球體略有偏離,不過從行星尺度看,這些起伏和地球半徑相比很小,最大偏離也只有0.17%,位於海平面以下10,911公尺(35,797英尺)的馬利安納海溝與海拔8,844公尺(29,016英尺)的珠穆朗瑪峰只產生0.14%的偏離。若把地球縮到撞球大小,地球上像大型山脈和海溝那樣的地方摸上去就像微小瑕疵一樣,而其他大部分地區,包括北美大平原和深海平原摸上去則更加光滑。

地球的未來

地球的未來可以由幾個地球長期的轉變估計,包括地球表面的化學狀態、地球內部冷卻的速度、地球與其他太陽系行星的攝動,以及太陽光度穩定的增長。這個估計當中有一個不明朗的因素,在於人類科技的發展對於地球所作的持續變化,包括可以對地球造成明顯變化的地質工程。目前的生態危機主要是由人類科技發展導致,而其影響可能會持續長達500萬年。科技發展亦可能導致人類滅絕,使地球回復到緩慢的進化步伐及長期的自然過程。在數以億年計的時間尺度,隨機的天體事件可以對全球性生物圈帶來威脅,這可能會導致物種大滅絕。

這些天體事件包括100光年內的超新星爆發,直徑為5-10公里(3.1〜6.2英里)以上的彗星或小行星。其他大型地質事件更具可預測性。如果忽略全球暖化的長期影響,米蘭科維奇循環估計地球將會繼續處於冰期至少到第四紀冰河時期結束。這是由地球軌道的離心,轉軸傾角及進動現象的因素導致。隨著超大陸旋迴的進行,地球板塊將可能在2.5至3.5億年間形成一個超大陸。在15至45億年後,地球的轉軸傾角可能出現最多90度的變化。

在未來40億年中,太陽的光度會持續增加,令抵達地球表面的太陽輻射亦持續上升。這樣會令矽酸鹽的風化作用加速,並使地球大氣的二氧化碳濃度下降。在6億年內,大氣中二氧化碳的濃度將低於維持C3類植物光合作用所需的水平。C4類植物雖然能在二氧化碳濃度低至百萬分之十的環境下生存,但長期來說地球的植物是趨向滅亡,而動物也會因欠缺氧氣的補充在數百萬年後滅種。在11億年後,太陽光度將高於目前10%這足以令大氣層成為「溫室」,使海水大量蒸發,而板塊構造很可能到此結束。然後,地球的核心發電效應也會消失,令大氣的磁層衰減,大氣外層的揮發性物質會加速散失。40億年後,上升的地球氣溫會引發逃逸溫室效應,至此幾乎所有生物也會滅絕。地球最有可能的命運是,75億年後進入紅巨星階段的太陽膨脹到地球的軌道,並把地球吸收。

人類活動的影響--人類對地球生物圈有關鍵影響,其龐大的人口主導著地球上許多生態系統。現階段人類活動已經產生了地球表面顯著的變化。超過三分之一的土地面積被人類改動,並使用了全球約20%的初級生產。工業革命以來,大氣中二氧化碳的濃度增加了近30%。這導致了廣泛及持續的物種滅絕,總稱為全新世滅絕事件。自20世紀50年代以來,人類活動所造成的大規模物種滅絕佔總物種數約10%(截至2007年)。目前大約有30%的物種有在未來一百年內滅絕的危機。現代的物種滅絕事件主要是棲息地的破壞、廣泛分布的入侵物種、人類的狩獵與氣候變化的結果。物種滅絕的後果會持續至少500萬年。這可能會導致地球生態的生物多樣性下降。

目前有多個已知可對人類生存造成威脅甚至使人類滅亡的危機。這些由人類自身造成的危機包括奈米科技的誤用、核戰爭、基因工程造成的疾病,或由一些物理實驗所造成的大型災難。同樣,一些自然事件可能造成世界末日的威脅,包括致命性的疾病,小行星或彗星的撞擊事件,失控的溫室效應及資源枯竭。然而,計算這些情況發生的實際可能性十分困難。如果人類滅絕,人類建造的各樣建築物將開始腐爛。大型建築物的半衰期估計約為1000年。能存在最長時間的建築物有可能是露天礦場、大型垃圾填埋場、運河、主要公路及大型水壩。一萬年後,幾個巨大的石碑如吉薩金字塔群或拉什莫爾山仍可能以某種形式生存。

全球災難危機

全球災難危機(Global catastrophic risk)是一個假設人類於未來將遭逢全球災難性的事件,導致現代文明毀滅、倒退或衰落的概念,又稱為世界末日。而任何能讓人類滅絕或永久減損人類發展性的事件,都可稱為人類的生存危機。潛在的全球災難危機包括各種天災與人禍。其中,天災包括小行星撞擊、超級火山爆發、伽瑪射線暴、氣候變遷、磁暴發生或是全球的電子設備被摧毀等;甚至是外星生命入侵地球,這些事件都可能導致人類滅絕。

另外,隨著人類科技發展,例如:人工智慧叛變、生物技術危機、奈米科技武器等諸多新科技也都可能引發技術危機。而無能的全球治理政策則可能導致人類社會、政治、經濟等全球系統出現危機,例如:第三次世界大戰爆發,帶來核子大屠殺、生物恐怖主義、網路恐怖主義,摧毀各種維生管線(如輸電網絡),同時毀壞人類文明。全球暖化、環境退化、人口過剩等環境、氣候危機,則因全球生態環境系統崩壞而出現,帶來物種滅絕與饑荒。

地球還能夠讓人類住多久? 「這問題太難問答,我相信沒有人能夠答得出來,它牽涉到複雜的政治、經濟和科技發展,」聖地牙哥加洲大學斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)的二氧化碳計劃主持人基林Ralph Keeling指出。 斯克里普斯海洋研究所是舉世聞名、全球規模最大的海洋研究所。

但基林告訴CNN,「照目前的速度,我們預估二氧化碳濃度會在16年之內達到450pp,那之後再20年達到500ppm,到達那樣的濃度,會讓地球的天氣系統陷入險境。」為什麼二氧化碳會讓地球變熱?「地球主要靠海洋和地表上的植物吸收過多的二氧化碳,但現在的情況是,海洋和的植物已經不堪負荷,因此海洋升溫,冰川融解,導致海平面上升。」

目前地球的二氧化碳濃度,不僅是人類有紀錄以來的最高紀錄,而且根據從冰芯探測所得到的數據,此時的濃度,甚至是80萬年以來的最高。為什麼二氧化碳排放會增加?除了新興國家經濟發展所導致的能源消耗增加而升高二氧化碳排放之外,美國總統川普宣佈退出巴黎氣候協定,激勵石油業和美國消費者對耗油休旅車和皮卡的喜愛,「功不可沒」。

美國是全世界第二大的二氧化碳排放國根據國際能源總署的統計,全球去年石油和天然氣的消耗增加,推高石化燃料在全球能源供應投資當中的佔比,是2014年以來的頭一次增加,加上再生能源投資去年衰退7%,是導致二氧化碳排放達到高峰的主因。此外,美國總統川普宣佈退出巴黎氣候協定,對於全球對改善暖化的努力是一大打擊。

潛在的風險來源

人為因素--劍橋大學的「劍橋計劃」指出:對人類的「最大威脅」是人為的;它們是人工智慧、全球暖化、核子戰爭和有害生物技術。牛津大學人類未來研究所還指出:人類滅絕更可能是由於人為原因而不是自然原因造成的。

人工智慧=人工智慧叛變--在未來,學習迅速成為超級智能的計算機可能會採取無法預料的動作,或者機器人將在人類的競爭中勝出(一種技術奇點的情況)。由於其卓越的調度能力和組織能力以及可開發的新技術範圍,第一個出現的地球超級智能可能會迅速變得無與倫比:可以想像,它將能夠帶來幾乎任何可能的結果,並且能夠幾乎可以阻止任何可能阻止其實現目標的嘗試。如果它選擇,它可以消除任何其他具有挑戰性的競爭對手的智慧;或者,它可能操縱或說服人們改變自己的行為以符合它自己的利益,或者可能只是阻礙他們進行干預的嘗試。在Bostrom的書《超級智能:路徑、危險、策略》中,他將其定義為控制問題。物理學家史蒂芬·霍金、微軟創始人比爾·蓋茨和SpaceX創始人埃隆·馬斯克都回應了這些擔憂,霍金將這種人工智慧理論推向了現實。可能「預示著人類的滅亡」。

生物技術--生物技術可能以生物工程生物(病毒、細菌、真菌、植物或動物)的形式構成全球性的災難性風險。在許多情況下,該生物體將是人類、牲畜、農作物或我們依賴的其他生物體(例如傳粉媒介或腸道菌群)的病原體。

網路攻擊--網路攻擊有可能破壞從個人數據到電網的所有事物。前瞻性研究所的聯合創始人兼前任總裁克里斯蒂娜·彼得森認為,對電網的網絡攻擊可能會帶來災難性的風險。

環境災難=生態災難--當前人口過剩,經濟發展和不可持續農業的趨勢可能引發環境或生態災難,例如世界作物歉收和生態系統服務崩潰。

全球性瘟疫--在2014年,聯合國暫緩了對於甲型流感、MERS,和SARS的研究。有科學家對這種暫緩提出質疑,認為這種暫緩政策會導致人類在抗病毒研究上的延誤並造成嚴重後果。

自然氣候變化--地質歷史上的氣候變化,曾多次導致寒冷的冰期和全球暖化,有時候還導致海水缺氧或全球乾旱,這些氣候災難被認為曾引起五大生物滅絕事件中相對較弱的三次,但比起完全改變地球生物圈的另兩次(從古生代到中生代的轉折和中生代向新生代的轉折),沒有造成全球性的毀滅,因此並不一定會造成完全意義上的世界末日。

實驗技術事故--尼克·博斯特倫(Nick Bostrom)認為,在追求知識時,人類可能會無意中創造出一種可以摧毀地球和太陽系的裝置。核物理和高能物理的研究可能會導致異常情況,並帶來災難性後果。例如,科學家曾經擔心第一次核試驗會點燃大氣。其他人擔心,RHIC或大型強子對撞機可能引發包括黑洞、奇異夸克團或虛假真空狀態的連鎖反應全球災難。這些特殊的關注已被駁回,但總體關注仍然存在。

全球暖化--人為因素造成大氣成分改變,造成的氣候變化將不同於地球的自然的氣候周期,有可能產生無法恢復的災難。 礦產資源枯竭 由於目前正在開採和使用地球上有限的礦產資源;因此,整個世界經濟正在走向不可避免的未來崩潰,導致人類文明本身的滅亡。303f生態經濟學家和穩態理論家赫爾曼·戴利(Herman Daly)認為,世界經濟整體將走向不可避免的未來崩潰,從而導致人類文明本身的消亡。通過主張「……我們所能做的就是避免浪費有限的創造能力來支持地球上現在和未來的生活」來提出同樣的論點。

世界末日

戰爭與大規模破壞--核浩劫、第三次世界大戰和第二次冷戰

人們最常探索的場景是核戰爭和終極武器。錯誤的警報導致發動核攻擊是一種可能的情況。這幾乎發生在1983年蘇聯核警報誤報事件期間。儘管每年發生核戰爭的可能性很小,但從長遠來看,馬丁·赫爾曼教授卻認為這是不可避免的。除非可能性接近零,否則不可避免地會有一天,文明的運氣就會耗盡。在古巴飛彈危機期間,美國總統約翰·甘乃迪估計,核戰爭的機率「在三分之二甚至二分之一之間」。美國和俄羅斯總共擁有14,700枚核武器,估計全世界共有15,700枚核武器。除了核武器之外,對人類的其他軍事威脅包括生物戰(BW)。相比之下,化學戰雖然能夠造成多種局部災難,卻不太可能造成全球性災難。

世界人口與農業危機--由於醫學的發展和農業生產率的大幅度提高,20世紀人口迅速增加。在1950年至1984年之間,隨著綠色革命改變了全球農業,世界穀物產量增長了250%。農業的綠色革命幫助糧食生產跟上了世界人口增長的步伐,或實際上促進了人口增長。綠色革命的能源是通過化石燃料以肥料(天然氣)、農藥(石油)和碳氫化合物灌溉的形式提供的。康奈爾大學生態與農業教授David Pimentel和美國國家食品與營養研究院(INRAN)的高級研究員Mario Giampietro在1994年的《食物、土地、人口和美國經濟》研究中,推算美國可持續經濟的最大人口為2億。該研究稱,為了實現可持續經濟並避免災害,美國必須至少減少三分之一的人口,而世界人口將必須減少三分之二。

非人為因素--小行星撞擊 地球上曾經發生了多次重大的生物滅絕過程,特別是七千萬年前的恐龍滅絕(第二大滅絕事件,終結了中生代),被認為起因於一次嚴重的小行星撞擊;而現在占主導的地-月系起源學說也認為月球是來源於一次巨大的星體撞出的地函碎片重新凝聚而成。因此如果地球遭受類似的撞擊,輕者地球表面嚴重損毀,重者整個地球結構將重組甚至解體。

*

https://www.youtube.com/watch?v=antQpbDPQTY

一萬億年後地球會發生什麼!?

地球在一萬億年後究竟會變成什麼樣? 人們一直都很好奇人類的未來,還有地球和宇宙本身的命運。 氣候變化帶來的威脅讓我們更加頻繁地思考我們星球的未來。 科學家已經試圖用今天可用的信息和技術來描繪未來,試圖找出未來幾千年或幾百萬年後究竟會發生什麼。 這就是為什麼我們在互聯網上做了一些調查,收集了一個關於遙遠未來的簡短時...

https://www.youtube.com/watch?v=rSkajZlGitw

如果太陽消失了....地球會發生什麼!?

太陽將在數十億年後,以膨脹、煮沸我們的海洋及併吞噬整個地球後才會死亡。 所以太陽基本上不會那麼簡單地就消失。 因為科學上,質量和能量會守恆不會突然消失。但這個世界上這個宇宙中每件事都有一個萬一對吧?以科學理論上來說, 在太陽確切消失的剎那,我們還不會發現。因為光從太陽出發需要8分20秒的時間才會抵達地球。 因此,在太陽消失後的8分鐘內,我們都還會完全不知情。那麼一旦8分鐘後當我們發現了,混亂和大規模恐慌極為可能隨之發生...。

*

宇宙威脅

近距離的超新星爆發會產生強大的光輻射和粒子流,因而影響到地球的安全。銀河系的超新星爆發並不多,而近距離發生的概率更小。但是,據認為一顆近接地球的超新星引起的伽瑪射線暴有可能是造成奧陶紀-志留紀滅絕事件的原因。此外,超新星爆發的位置也與其毀滅範圍密切相關,只有發生在天球赤道面附近的超新星才會產生全球性照射,否則會在南極或北極附近出現一個射線轟擊的盲區(在天極附近的超新星的盲區可達半個地球)。

外太空除了明亮的恆星,還有大量看不見的游移的褐矮星或木星級別的天體,如果其中一個穿過太陽系會造成巨大的引力擾動,如果它幸運地沒引起星球撞擊,也有可能造成地球軌道的變更,無論是更接近太陽還是更遠離太陽都會引起可怕的氣候災難。由於目前對這種不發光的遊星發現困難,因此對其真實數目了解有限。按目前的知識估算,其發生概率微乎其微。雖然太陽違背數十億年的規律發生異常噴發或爆炸等情況出現的機率幾乎為零(地球歷史上未曾發生),但是隨著太陽走向衰老,會逐漸變熱變大,最終吞噬內軌行星,而在這一過程中,地球將變得酷熱難當而不適宜生物生存。十多億年後就會達到毀滅性的酷熱,而吞噬行星將發生於幾十億年後。

當地球自轉的切線速率接近光速時,地球自然被轉開來。然而,地球的自轉呈現減速趨勢,這個災難不太可能發生。地磁消失或翻轉將使地球表面失去磁保護層,直接暴露在太陽粒子輻射的轟擊之下。不過這是否會造成如同某些影視作品描述的世界末日仍值得懷疑,因為地球歷史上曾經發生過多次地磁翻轉,但歷史上曾出現的大小滅絕事件的時間與之並不重合。地磁驟變如果要造成毀滅性的破壞還需要與太陽爆發超級耀斑相配合,因此發生的概率極低。

外星人入侵--聰明的外星生命(如果存在的話)可能會入侵地球,以滅絕和取代人類的生命,在殖民體系下奴役人類,竊取地球的資源,或徹底摧毀地球。儘管從未獲得過外星生命的證據,但卡爾·薩根等科學家推測,存在外星生命的可能性很高。1969年,針對阿波羅計劃造成的生物污染可能性,將《地球外照射法》添加到了美國聯邦法規中。1991年將其刪除。科學家認為這種情況在技術上是可行的,但可能性不大。

超級火山爆發--超級火山爆發有可能產生遮蔽全球陽光的效果,造成連續數十年的全球寒冬,全球性糧食絕收。形成西伯利亞暗色岩的火山爆發,是過去5億年來,已知最大型的火山爆發之一,與二疊紀-三疊紀滅絕事件的時期相符合。該次滅絕事件造成90%的物種消失,是生物史上最嚴重的滅絕事件,終結了古生代。

末世論

末世論或末日論(英語:Eschatology)是研究歷史終結及其相關方面的哲學或者神學理論,神學上的末世論一般關心人類社會的終結以及如何終結等問題,而哲學上的末世論則可能著眼於人類社會的終結問題,也可能著眼於自然的終結。在末世論的基礎上產生的學科有末世論的歷史哲學、自然哲學,本體論、認識論等。

末世論自古就有,如中國古代杞人憂天就是一個例子,描述一個人考慮和擔心末世來臨的思想。

《聖經·啟示錄》中描述有關世界末日的一個概念,那時七印將要被揭開,在猶太教和基督教舊約中末世被描繪成一個進入永恆神的國的時刻,也就是彌賽亞(救主)降臨拯救人類的時刻;而基督教新約則把末世描繪成一個隨時隨地都可能發生的個體信仰時刻,即耶穌再來審判世界的時刻。

伊斯蘭教--末世論是伊斯蘭教重要的組成部分,是穆斯林信仰五大信條之一,排在信真主之後列第二位。《古蘭經》:「你們把自己的臉轉向東方和西方,都不是正義。正義是信真主,信末日,信天神,信天經,信先知…」。不相信世界末日事件的穆斯林,就不是真正的穆斯林。在穆斯林每天的祈禱中,他們都要念誦幾段的所謂末日經文和禱詞。穆斯林的宗教核心期望,信仰的終極目標就是「要為安拉奮鬥,促進安拉的國度或者穆斯林國度的降臨」

佛教--雖然提到所有世界都有成、住、壞、空的說法,但並沒有提出確定時間的末世論,但有《佛說法滅盡經》,述說末法時期的眾生苦難與末法結束法滅盡的現象。 另外佛教有彌勒菩薩未來成佛的預言(當於現今減劫人壽減至10歲,後遇增劫至人壽8萬4千歲,再遇減劫至人壽8萬歲時,彌勒成佛),按照學者計算約五十多億年後,彌勒菩薩將會出現成佛,於龍華樹下三會說法,分別度化九十六、九十四、九十二億有情,所以未來彌勒佛成為佛教徒再次於人間值遇佛陀的冀望,但嚴格說來這不是末世論,只是下一位佛陀出現的記載。

科學--現代宇宙學認為宇宙在不斷演化,並試圖預測宇宙的終極命運,可能包括熱寂、大撕裂、大擠壓等多種情況。

【宇宙的終極命運】

宇宙的終極命運是物理宇宙學中一個主要的議題。許多科學理論都對宇宙的命運做出預測並成為競爭的對手,包括未來與時間是有限還是無限。自從宇宙起源於大爆炸並經歷暴脹的概念為大多數科學家接受之後,宇宙的終極命運就成為宇宙論可以探討的問題,取決於物理上的性質:在宇宙中的質量/能量,它們的平均密度和膨脹速度。

在阿爾伯特·愛因斯坦於1916年提出廣義相對論之後,宇宙的終極命運在科學上成為能夠探討的問題,可以用廣義相對論來描述有最大規模的宇宙尺度。廣義相對論的方程式有許多不同的解,每個解都意味著一種可能的宇宙終極命運。亞歷山大·弗里德曼在1922年就提出了一些如同喬治·勒梅特在1927年提出的解。其中有一些宇宙最初是從奇異點開始膨脹,基本上,這就是大爆炸。

觀測--在1931年,愛德溫·哈伯出版他研究的結論:根據他對遙遠星系造父變星的觀測,宇宙是膨脹的。此後,宇宙的開始和它可能的結束就成為科學研究的重要議題。

大爆炸和穩態理論--在1927年,喬治·勒梅特提出以後被稱為大爆炸的宇宙起源理論。在1948年,弗雷德·霍伊爾提出了反對的穩態理論,認為宇宙在統計上是穩定不變的,但是不斷的有新物質被穩定的創造而擴大。這兩個理論都有積極的贊同者,直到1965年阿諾·彭齊亞斯和羅伯特·威爾遜發現宇宙微波背景輻射,這是大爆炸理論預測的一個事實,並且是穩態理論所無法解釋的。結果,大爆炸理論很快就成為宇宙起源最普遍被接受和持有的觀點。

宇宙的形狀--根據天文觀測和宇宙學理論,可以對可觀測宇宙未來的演化作出預言。均勻各向同性的宇宙的膨脹滿足1930年代所提出的FLRW度規。根據這一方程式(不考慮暗能量的時候),物質的重力會導致宇宙的膨脹減速。宇宙的最終命運決定於物質的多少:如果物質密度超過臨界密度,宇宙的膨脹最後會停止,並逆轉為收縮,最終形成與大爆炸相對的一個「大擠壓」(英語:Big crunch);如果物質密度等於或低於臨界密度,則宇宙會一直膨脹下去。另外,宇宙的幾何形狀也與密度有關:

如果密度大於臨界密度,宇宙的幾何應該是封閉的;如果密度等於臨界密度,宇宙的幾何是平直的;如果宇宙的密度小於臨界密度,宇宙的幾何是開放的。並且,宇宙的膨脹總是減速的。 然而,上述說法只考慮了物質質量之數量,而並未考慮暗能量的數值,即是只代表了ΩΛ=0而ΩM分別為不同數值的情況。若然ΩΛ也考慮在內的話,開放宇宙(曲率為負)即使Ω<0也可以到達大擠壓,封閉宇宙(曲率為正)即使Ω>0也可以永遠加速膨脹。在ΛCDM模型成立之前提下,相關常數之最新觀測值表示,宇宙曲率接近平坦,膨脹速度則在加速。

宇宙的穩定性--研究宇宙的本質與未來命運已經持續很多年了。描述宇宙的科學模型都會將宇宙的亞穩定性納入考量,也就是說宇宙很可能擁有很長的壽命,但並不是完全穩定,空間某些區域可能在未來某個時刻被摧毀,因此倒塌成為一種更加穩定的真空態。假若能夠更準確地測出希格斯玻色子與頂夸克的質量、標準模型能夠正確地描述粒子的物理行為甚至到普朗刻尺度的極端能量,則可以得知宇宙的現有真空態是否穩定,還僅僅只是長壽(有時這會被誤解為「希格斯玻色子終結了宇宙」)。而質量大約在125 – 127 GeV值域內的希格斯玻色子似乎非常接近分割穩定區域與亞穩定區域的邊界。更明確的答案仍需等待更準確地測量頂夸克的極點質量(英語:Pole mass)。假若測量結果建議,宇宙的真空是一種偽真空,則這意味著當今宇宙的作用力、粒子、架構可能不再存在,在幾十億年之後,可能會被另外一種宇宙全盤替代,假若它能夠成核。準確測量頂夸克質量可能需要新一代高端精密的正負電子對撞機。

膨脹宇宙的未來--有物理宇宙學家指出,膨脹宇宙的未來很可能會為繼續膨脹。若果事實如此,宇宙將因其膨脹而繼續冷卻,並會達到並不足以支持生命的溫度。因此,膨脹宇宙的未來又稱為大凍結。膨脹宇宙的未來將會是蒼涼的。若根據宇宙學常數加速了宇宙的膨脹,星系間的距離將會持續增加。紅移將會被拉長,到達的光子將會是長波長和低能量的光子。恆星的形成仍會維持於1×1012至1×1014年,但形成恆星的氣體將會耗盡。當最後一顆恆星用完其燃料後,宇宙將不可能再支持生命及產生足夠熱量。根據預測質子衰變的理論,恆星殘餘物將會消失,剩下的將會只是黑洞,而黑洞亦會因放出霍金輻射而慢慢消失。最終,若果宇宙溫度達到一個均勻溫度,那麼再沒有活動能在宇宙中作出,從而導致宇宙熱寂。屆時,宇宙將會空無一切,且毫無生機。溫度亦會持續下降。

宇宙的未來有很多可能性,而這些主要有3種:持續膨脹、停止膨脹和收縮。

持續膨脹--宇宙因星系間並無回返的引力作用而持續膨脹,最終走向膨脹宇宙的未來,導致熱寂(大凍結)甚至是大撕裂。

停止膨脹--宇宙若無足夠能量將會停止膨脹,停止膨脹亦會是最理想的環境,宇宙溫度適中之餘便有足夠資源形成恆星甚至生命。

收縮--宇宙膨脹到某一階段將會停止膨脹並反過來收縮,收縮亦會縮小各星系間的距離,令宇宙溫度上升,最後導致和大爆炸相反的大擠壓,但這樣可能形成一個新的宇宙。

遙遠未來的時間線

雖然未來的預測永遠不可能完全準確,但如果僅限於廣泛的輪廓,則可以由現今各種知識領域的理解,預測遙遠未來的事件。這些領域包含了揭示行星與恆星形成、相互作用與死亡的天體物理學;揭示物質在最小尺度之性質的粒子物理學;預測生命如何隨時間演化的演化生物學;以及顯示千年以來地球大陸變化的板塊構造論。

所有地球、太陽系和宇宙未來的投射,都必須考慮熱力學第二定律,也就是熵(做功時所損失的能量)會隨時間的推移而增加。恆星最終會耗盡氫氣的供應並燃燒殆盡。行星與恆星之間的緊密接觸,將會使行星受到引力的影響而拋離恆星系統之外;而恆星與銀河系之間的緊密接觸,也會使恆星拋離星系之外。

最終,物質自身預計會受到放射性衰變的影響,即使是最穩定的物質也會分解成次原子粒子。目前的資料暗示著宇宙有一個扁平的幾何構造(或非常接近扁平構造),因此在有限的時間過後,不會出現自身塌陷的情形,而且在無限的未來可能會發生難以置信的大規模事件,如波茲曼大腦的形成。

所列出的時間線,涵括了第11千紀開始(即10001年以後)直到所能觸及的未來時間中,所發生的事件。其中本條目列出諸多可替換的未來事件,以用來說明尚未解決的問題,例如人類是否會滅絕,質子是否會衰變,或是當太陽膨脹成紅巨星時地球是否會存活下來等。

文章定位: