【太空垃圾的歷史軌跡】

太空垃圾(space debris或space junk),是指在繞地球軌道上運行,但不具備任何用途的各種人造物體。這些物體小到固態火箭的燃燒殘渣,大到在發射後被遺棄的多級火箭。它們有撞擊其他航天器的風險,某些太空垃圾在返回大氣層時也會對地面安全造成威脅。

由於太空垃圾以軌道速度運行,若與它們相撞可能會嚴重損壞尚在運作的航天器,甚至威脅到宇航員在艙外活動時的生命安全。隨著太空探索的推進,太空垃圾的數量逐年遞增,所帶來的問題日益受到關注。

太空垃圾包括因壽命已盡而報廢、或因事故和故障而失控的人造衛星、發射各類航天器時使用過的火箭本身及其一部分零件、多級火箭分離時產生的碎片、大塊碎片相互碰撞後產生的小碎片、甚至還有宇航員遺失的手套和工具等物品。它們與天然岩石、礦物質和金屬等構成的宇宙塵埃、流星體等是不同的概念。

自蘇聯發射人類第一顆人造衛星斯普特尼克1號以來,全世界各國一共執行了超過4000次以上的發射任務,產生了大量的太空垃圾。雖然其中的大部分都通過落入大氣層燃燒殆盡,但是現在還有超過4500噸的太空垃圾殘留在軌道上。美國於1958年發射的尖兵1號(Vanguard 1)人造衛星報廢後至今仍在其軌道上運行,是軌道上現存歷史最長的太空垃圾。

美國在20世紀60年代曾經執行過西福特計畫,將4億3000萬根銅制偶極天線(全長1.78釐米,直徑25.4微米(1961年)/17.8微米(1963年)的針狀物)散佈在軌道上形成雲狀環,從而反射無線電信號以便海外的美軍能更好地與本國聯繫。本計畫散佈的針狀物分佈於高度在3500公里到3800公里間,軌道傾角在96度到87度之間的軌道範圍,最終成為了太空垃圾 。根據當時美國聯合國大使阿德萊·史蒂文生的說法,在太陽輻射壓力的作用下,這些針將會在短短3年內離開軌道。但事實上直到現在仍有相當數目的針殘留在軌道上,偶然才會返回大氣層。

已報廢衛星與用後的火箭

大部分第一節都會自然落入大氣燒毀,而後面級若能入軌一般則會進行反推來回收(早期版本的火箭可能不會擁有此功能),不過少部分情況下,會因為引擎突然爆炸或是零元件遺落、燃料估算錯誤而導致最終可能無法進行所謂可操作墜毀的過程。另外,雖然很多衛星達使用壽命後都會透過變軌來碰撞大氣自毀,但除了高軌道衛星動能龐大、難以墜毀之外,有時候老舊衛星操作也會遇到不可預期的問題。而這是目前大型垃圾的主要來源,如“高層大氣研究衛星”(UARS)、尖兵1號人造衛星。

遺失的器材

在Edward Tufte所著的書籍《Envisioning Information》中提及到現存的太空垃圾當中也包括一隻太空人愛德華·懷特在進行艙外活動時遺失的手套;邁克爾·科林斯在雙子星座10號任務期間遺失的攝影機及和平號空間站運作15年間棄掉的垃圾袋、一個扳手和一支牙刷。參與STS-116的蘇尼特·威廉斯在一次艙外活動期間也丟失了一個攝影機。STS120的工作人員在維修國際空間站上一塊太陽能電池板時遺失一對鉗,在STS-126中一名太空人進行艙外活動時丟失了一個與公事包大小相約的工具包。

反衛星武器

美國與前蘇聯在60至70年代所進行的一系列反衛星武器試驗為太空垃圾的主要來源之一。在理解到太空垃圾的問題與及其嚴重性後,大部分反衛星武器計畫及其試驗皆被終止。當時美國唯一一個能夠運作的反衛星武器“437號計畫”亦於1975年正式關閉。

美國在80年代重新啟動反衛星武器計畫,與渥特(Vought)公司簽約研發出ASM-135反衛星導彈,並在1985年進行實驗擊毀了一個環繞地球525公里重2200磅的衛星,製造了上千顆大於1釐米的太空垃圾。所幸由於實驗在較為低的軌道上進行,大部分的碎片被重力牽引並在大氣層內燃燒殆盡。

中國在2007年進行的反衛星試驗估計共造成了2300件以上(2007年12月13日的資料顯示)的可被追蹤的(尺寸大於高爾夫球)、35000多片大於1釐米的和100多萬個大於1毫米的太空垃圾。由於在目標衛星的軌道高度大氣阻力非常小,這些太空垃圾將在軌道上運行數十年後才能被逐漸耗盡。

2008年2月20日美國在燃霜行動(USA 193)中用反衛星導彈擊毀了一顆已經失控的美國間諜衛星。

太空垃圾一般在高300-450公里的近地軌道上以每秒7-8公里,而在36000公里高度的地球靜止軌道上則以每秒3公里的速度高速運動,根據軌道傾角碰撞時的相對速度甚至可以達到每秒10公里以上,因此具有巨大的破壞力。因此太空垃圾若與運作中的人造衛星、載人飛船或國際空間站相撞,會危及到設備甚至宇航員的生命,據計算一塊直徑為10釐米的太空垃圾就可以將航天器完全摧毀,數毫米大小的太空垃圾就有可能使它們無法繼續工作。而太空垃圾也因此成為了國際問題。

凱斯勒現象理論假設認為當太空垃圾的密度達到一定程度時,會造成太空垃圾佈滿近地軌道,令人類在數百年內無法進行太空探索甚至使用人造衛星。

觀測與追蹤

儘管太空垃圾的數目與日俱增,由於它們都在各自不同的軌道上運轉,想要將它們回收或是控制非常困難。為了防止碰撞而對地球附近的太空垃圾等物體進行觀測被稱為空間警戒。美國空間監視網路(US Space Surveillance Network, SSN)、俄羅斯空間監視系統(Space Surveillance System, SSS)等機構對約10釐米以上的較大太空垃圾進行編錄並即時監視,而日本也在美星空間警戒中心、上齋原空間警戒中心進行太空垃圾的觀測工作。已被編錄的大於10釐米太空垃圾現已超過9000個,而1毫米以下的微小太空垃圾可能有幾百萬甚至幾千萬個。

外力移除

由外太空以高能鐳射或太陽能,可以聚焦擊毀或使其減速墜入大氣層。

自行消滅

必須建立在尚可控的條件下,例如啟動火箭來使其減速。

宇宙中 50 萬個太空垃圾怎解?中國、NASA 科學家要用「雷射」消滅垃圾

2018/04/03 中央社-科技報導

中國衛星「天宮一號」預計今年 4 月墜落地球,殘骸落點包含臺灣,引起恐慌。但更多的廢棄衛星仍在我們頭上盤旋,彷彿大型垃圾場。

太空垃圾已經讓地球上空變成垃圾場,並影響正常衛星運作,各國提出雷射、特殊清掃衛星等解決方式,或是強迫未來衛星都要有自行返回地球毀滅的機制,不過在成本考量下,都還未付諸實行。

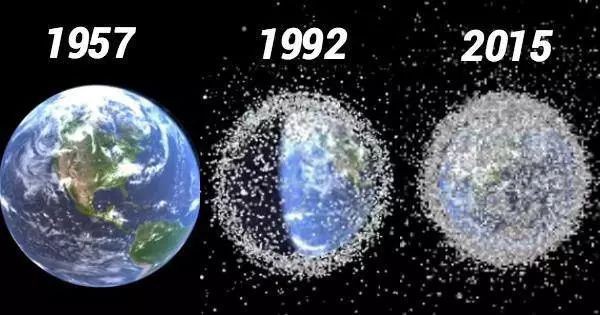

自從 1957 年蘇聯發射第一顆人造衛星史普尼克 1 號後,太空垃圾(orbital debris)的數量便隨著世界各國太空任務的進行而逐年增加。2008 年,歐洲太空總署地面控制中心公佈的電腦類比圖像顯示,太空垃圾已經讓地球上空變成大型垃圾場。

根據美國太空監測網(U.S. Space Surveillance Network)統計,直徑大於 10 公分的地球軌道天體約有 2 萬 2000 個,僅 1000 個是還在運作中的太空船或衛星,其餘都是太空垃圾,如果連直徑 1 公分到 10 公分的碎片算進去,總量則高達 50 萬個。

太空垃圾是已無任何用途的人造天體 ,包括已除役的衛星或太空船等,有的十分巨大,有的則因為互相碰撞變成小碎片,散佈在茫茫太空,而且有逐漸增加的趨勢。

撞擊威脅在太空盤旋,還會自己碎成更多垃圾

「早晚會造成問題」,前國家太空中心主任張桂祥說,中國於 2007 年試驗太空飛彈,以自屬一顆已死的氣象衛星為標靶,炸出不計其數的垃圾;2009 年一顆已死的俄羅斯 Kosmos 通訊衛星,撞壞了美國一顆使用中的銥陣列通訊衛星,自己則碎成一大堆垃圾,都是有名的例子。

國家太空中心副主任余憲政告訴中央社記者說,太空垃圾的軌道高度愈高,待在地球軌道上的時間就愈長,有的要數年,有的甚至要一世紀才會墜毀。雖然多數太空垃圾通過大氣層時就會燃燒殆盡,不會有明顯危害,不過,對於運行中的衛星就是很大威脅,就算小如螺絲的碎片,高速撞上也能對衛星造成損害。

太空垃圾減量不易,費用難以估計

張桂祥透露,2016 年 8 月 19 日光榮退役的福爾摩沙衛星二號(福衛二號)就曾收到美國太空監測網示警,有太空垃圾靠近,但如果評估撞擊的機率在萬分之一以下,太空中心就僅會持續監測,否則移動衛星軌道會太耗費燃料。

針對如何讓太空垃圾減量,余憲政說,中國科學家曾提出在低地軌道(LEO)部署太空雷射站, 用雷射光掃除太空碎片 ; 日本則構想發射清掃衛星去清除太空垃圾 ,藉由母艦運送子艦到太空垃圾附近後,母艦把子艦推出去黏著在太空垃圾上並帶入大氣層燒毀。

美國國家航空暨太空總署(NASA)科學家曾經考慮利用地面雷射減緩太空垃圾碰撞的機會 ,採用百萬瓦級高功率雷射,使太空垃圾一部分表面汽化,讓太空垃圾因反作用力離開減少碰撞的機會,最後這些太空垃圾會與地球大氣摩擦焚毀。

由於清理太空垃圾的費用難以估計,余憲政坦言,臺灣現階段只能專注在自主衛星研發、升空及後續營運等工作,不太可能規劃清掃太空垃圾任務,不過,國際太空聯盟(International Astronautical Federation,IAF)曾提過希望 2025 年開始,發射到太空的衛星具備回收功能,可以自行返回地球墜毀,以「不讓太空垃圾增加」的目的,他認為現有技術比較有可行性。

余憲政指出,已經退役的福衛一號、二號目前都留在太空,變成太空垃圾,其實只要在衛星電力、燃料沒有故障、用盡前,就能透過遙控方式讓衛星自行墜毀地面。

余憲政表示,未來的福衛七號,甚至正運行的福衛五號,都可以利用這種方式避免成為太空垃圾,不過,代表要縮短服役年限,才能確保衛星在正常狀態下墜毀,等於要提前汰換,經費上仍是問題,未來會依據國際情勢及實際狀況決定是否採用這種自毀機制。

臺灣一個無力自行發射火箭的國家,說到太空科技排名,或許你不會太樂觀,但國家太空中心認為臺灣的太空科技排名至少世界前十?真的嗎?

首顆自主研發的福衛五號升空,展現臺灣太空技術,也大大提升研發團隊信心,太空中心整合測試組長陳維鈞說,臺灣太空技術已是「世界級」,全球排名前 10 名絕對沒問題。

國家太空中心規劃的「福爾摩沙衛星五號」(福衛五號),經過 6 年研發,從頭到腳全部 MIT(臺灣制),2017年 8 月 25 日滿載臺灣人的太空夢,在美國加州順利升空,向世界宣告「臺灣辦到了!」

陳良基率領國家太空中心團隊,晉見總統蔡英文。總統表示,福衛五號是一顆充滿臺灣味的衛星,其成功發射與順利運作,代表我國太空科技能量邁入全新的里程碑,也奠定了我國自主發展太空科技的基礎。

總統並請科技部持續推動太空發展計畫,期待我國太空科技的能量繼續擴散到產業界,讓臺灣的科技產業能跨入高端的國際太空市場供應鏈,創造另一個臺灣經濟奇蹟。

原價十億台幣的問題臺灣幾萬元就解決

福衛五號升空後一度發現拍攝照片有光斑現象,外界質疑是太空中心未採用光學真空艙,造價近新臺幣 57 億元的福五恐淪為太空垃圾。太空中心整合測試組長陳維鈞形容,看到報導當下大家都很沮喪、憤怒,團隊士氣真的受到打擊。

「幾萬元能解決的事情硬要花 10 億元?」國家太空中心福五計畫主持人張和本承認光學真空艙的效能強大,但「福五真的需要嗎?」且臺灣假使要建置光學真空艙,不但須準備廣闊用地,金額評估至少也要 10 億元,如果政府願意出錢出地,他當然「舉雙手贊成。」

張和本說,光學真空艙可以有效類比太空沒有空氣、濕度的情境, 但福五團隊「只需造價 10 億元光學真空艙的零頭成本就能完成」,方法就是把艙內主要結構包起來,並使用氮氣維持沒有濕度狀況,雖然數值會有些微誤差,但能透過技術,經過計算補正克服。

福衛五號對地黑白影像解析度 2 公尺,張和本認為除非要製造解析度 20 公分衛星,才有光學真空艙需求性,否則「錢應花在刀口上。」

太空中心影像處理組組長劉小菁說,當初和法國合作的福爾摩沙衛星二號(福衛二號),一開始取得的影像,也是因為拍照時反應輪振動,導致拍出來的照片影像扭曲。 最後是靠太空中心的專家,將影像轉成頻率,找出造成影像扭曲的頻率是哪些,一一去除後 ,才把照片還原;太空中心更花費長達 3 個月的時間,把解決問題的方法系統化執行。

「過去福衛二號的影像也是會先加上處理的工序,最後像產品一樣提供給客戶。」余憲政強調,不管是福衛五號還是福衛二號,影像都會加入處理程式,並不是外界所想像的人為加工,或者是加入並非原圖的內容「P 圖」,而是靠著影像本身的資訊,還原影像失真的部分。

福衛五號不只是個衛星,更是臺灣科技實力的結晶

張和本認為,福五不單只是顆衛星,而是「展現臺灣製作衛星的能力」,其他國家看到後,也會更有意願與臺灣合作,藉此帶動太空產業發展。

余憲政說,如果太空技術發展得癡等他國釋善意,提供關鍵技術,「臺灣不會有未來」需要自立自強才行,也許福五不是世界最強的衛星,卻是臺灣技術累積的成果。

福五展示臺灣自製衛星能力,太空中心整合測試組長陳維鈞指出,當其他國家衛星還在向別國購買關鍵技術時, 臺灣研發的太空技術已經跑在前頭,在全世界佔有一席之地,排名全球前 10 名絕對沒問題,甚至排名還能向前推進 。

撐住啊福衛五號!回傳照片全失焦,「臺灣驕傲」恐成 56 億太空大垃圾?

我國自行研究製造的衛星福衛 5 號,8 月 25 日成功發射升空,研究團隊旋即進行各種功能檢測。福衛五號 9 月 7 日傳回的首批遙測影像的確有模糊不清的現象,初步分析是焦距偏移,但經遙控校準仍無改善,衛星拍照功能恐已報廢。

國研院上午召開記者會表示,遙測影像 3 元件功能應為正常,但在組合時出現問題,國研院提出三大方法(溫控調整取像儀焦距、改變衛星高度、以「回溯修正」改善解析度)著手解決,相關結果會如實向國人報告。

上個月,臺灣首顆完全自主研發的光學遙測衛星 「福衛五號」,才成功搭載 Space X 火箭由美國範登堡空軍基地發射,立下臺灣航太業重要里程碑。

因為福衛五號是太空中心研究團隊花費 6 年來的心血,從測試到技術組裝,一步步走出的臺灣太空夢,因此,當時福衛五號升天讓國人為之振奮。

影像模糊,遙控校準也無效

然而,最新消息指出福衛五號傳回之影像皆模糊不清,恐怕將成為價值 56 億台幣的太空大垃圾。據《自由時報》報導 ,福衛 5 號從元件設計、生產到組裝測試,都是臺灣自主研發。預計進入太空後,可清晰拍到地球表面黑白解析度為兩米、彩色解析度四米的物體影像。每兩天從 720 公里的高空飛過臺灣,拍攝大面積的照片,屆時對災害觀測、國土規劃都有所幫助。

可惜的是, 從 9 月 7 日起,福衛五號傳回的首批照片卻是模糊不清,根本難以辨識拍攝物體為何,太空中心曾嘗試遙控校準解決失焦問題,卻無法改善照片品質。 這等於福衛五號根本喪失了上太空最大意義,無法執行觀測災害狀況、幫助國土規劃。

太空中心回覆

太空中心副主任余憲政也坦白承認,目前太空中心收到的影像成像的確不完美,但太空中心還會持續校正,連帶著也會調整鏡頭。國研院副院長吳光鐘則表示,福衛五號的光學酬載的確出現了無法對焦的狀況,和原本預期有所落差,目前太空中心還在試圖找出原因。

文章定位: