剝皮寮位於台北市的萬華區

背對的是台北市最老最大的老松國民小學

另外三面則是分別臨著"康定路""廣州街"與"昆明街"

原本的老街已被台北市政府規劃為老松國小的校地

因為當年的台北市教育局不重視老街的文化價值

就在半硬拆除中, 才被當地居民透過很多單位才搶救下現在僅存的部份

這個, 真的非常的令人痛心, 身為教育者, 竟然不懂文化的價值何在

而主掌文化古蹟的文化局也是該被記上一筆罪狀, 竟然放任古蹟被破壞

(這還不只剝皮寮老街, 我後面會在寫些文出來的)

這一篇從一開始, 我已經確定還會有後文的

身為一個在剝皮寮出生的人, 對於剝皮寮的感情, 絕對是夠深的

從小長大在這邊, 在這邊活動玩樂, 很多事, 雖然因年紀增長已漸淡

但是感情卻是越來越深

我必需先說明, 對於保留這片古蹟的政策我是100%的肯定的

但是, 對於保存方式與使用用途上, 我卻是很反對的

拍電影, 可以, 那很好, 但得復原

搞的半新不舊的, 只剩下一半的空洞外殼,

深層內部的精神與歷史, 卻完全消失了

過去去過日本旅行, 看過日本的老接保存方式, 完全打動我的心

集中了很多傳統將消失的產業進駐, 再加上一些新的日本文化產業

但整個就是很符合老街的味道, 這才是真的在保存老街文化

真的, 我們有必要好好的改進現在這種空殼保存文化的做法

所以, 在於"來去萬華"的這個分類下, 除了介紹萬華的老文化之美外

另外, 也會將不當的做法做些批判的,

這一切, 只希望這個台北最早的發展起源地能真的好好的保有我們的歷史

==============================================================

▲ 剝皮寮老街(現今的康定路173巷)歷史追溯起源

大約是在清朝中葉時期所形成的街道範圍

再於日治時期透過市區改正, 才形成今日的剝皮寮街區

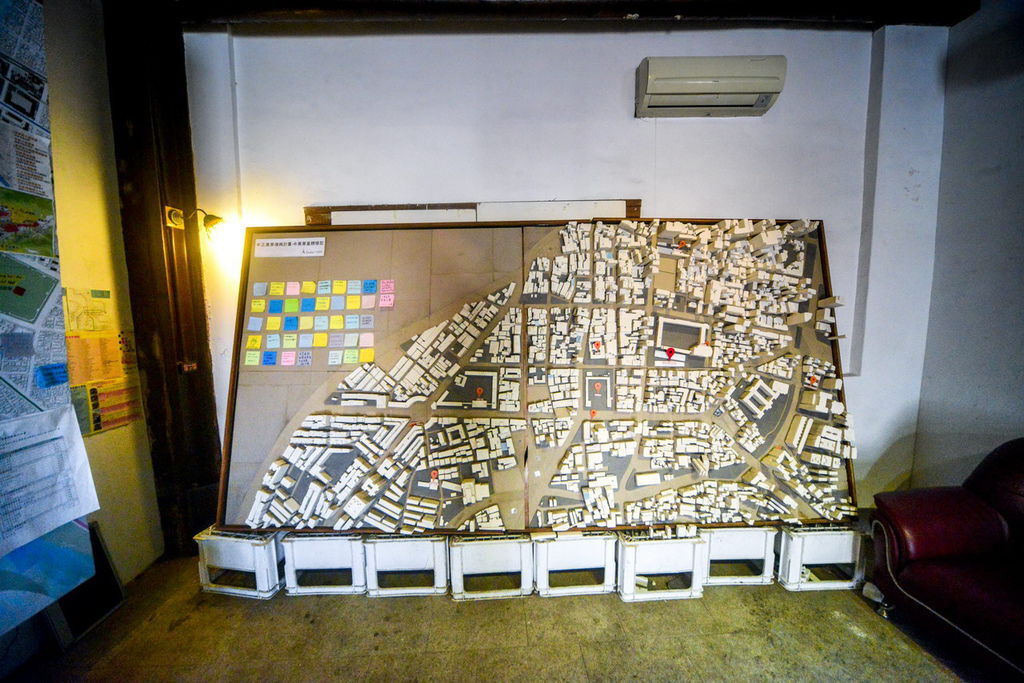

其中, 透過圖片中的四個區塊發展, 其建築形式都不一樣

也正是證明當初的發展軌跡

這個, 就請各位到現場去發掘, 倒底各時期的建築有何不同

(2017年七月份, 有部份範圍因為整修不開放, 所以有些特別之處已經無法拍攝觀察)

▲ 從康定路跟廣州街看剝皮寮, 老街之完整, 全台北獨見

幸好當年一直都有居民在此生活營業, 直到被徵收迫遷

所以這邊建物的完整度, 當年算是保存的相當良好

被迫遷時, 一些桌椅, 生活用品都還保留在內部, 本來是以為有機會保留成為類似博物館

但後來在圍籬施工後, 聽到當地居民跟我說的, 內部那些老古物, 全被二手古物商來搬走了

是不是被賤賣, 還是不重視古物, 想要丟棄就交給外來的商人任意帶走, 已不可知

但, 這是非常非常可惜的事, 如果保存下來, 更可以重現當初這邊的景象的

▲ 這間是康定路與廣州街口的三角窗店面

現今是做為"萬華心願景"的使用空間

這如果上網Google, 是查不到任何過去的資料

但是對我來說, 印象可是深刻的不能再深了, 因為小時候的我, 最愛來這間店了

這家店就叫做"廣大昌", 但是小時候的我, 卻一直記成"廣達香"(就賣那個肉鬆的啦..)

店裡賣的很多是進口的糖果餅乾, 而老板又很喜歡我, 所以我只要來店裡, 就是有吃有拿

我記得我很愛吃那個日本進口, 彩色球狀的棒棒糖

有一次, 老板還給我吃一大塊瑞士進口的巧克力塊, 聽說是最頂級的

只是...小孩哪懂啊? 只知道那一塊一塊不怎麼平整的黑黑玩意, 又苦, 不好吃啊...

老板看著我一臉痛苦樣, 他倒是覺的好笑吧.....

只是, 他真的對我很好, 所以這間老屋, 我真的很愛(只是從來沒去過二樓看過)

▲ 現在廣大昌的正面口不再打開了, 改由康定路這店面進出

▲ 內部介紹現今中正萬華區的復興計畫, 看來是有心

但是不是可以做的更好一點, 是真的很期待的

尤其萬華的古蹟真的是台北市最多最有價值的

▲ 裡面早是空蕩蕩, 看不出過往的樣子

不過樓梯並沒有圍起來, 問了一下工作人員可否上樓, 答我可以, 就上樓去看了

這是我第一次能上廣大昌的二樓看看, 自是興奮開心

▲ 踩在這窄窄的階梯上, 心裡滿是興奮

從小住這邊, 小時候有機會進來看, 卻不敢上來走走

都年過50了, 才有機會再上來看看, 真的很興奮的

小時候的回憶, 又一點一點的冒了出來

▲ 從二樓樓梯口往下看, 這樓梯空間真的很小

不過當年大家的房子都差不多是這樣, 窄小到不行的樓梯

想想那以前一些家具也是不小啊, 那倒底是怎樣的功夫才有辦法搬上樓??

還好也就只有兩層樓, 不然搬家工人會罵人吧???

▲ 好大的空間, 但過去是隔間的??還是本來就打通的, 可能要問問老居民了

磚造的柱子, 大概是怕撐不住未來的地震吧, 旁邊又加了大鐵柱支撐

而上方的屋樑, 也有鐵架支撐, 但還好是顏色沒接近, 所以不會太突兀

倒是柱子可以貼一下仿磚璧貼, 會更好一點

▲ 看完了, 就往我家走去吧!!

這邊是面臨廣州街的店面, 其中, 我只記得門口有兩個半圓柱的店面

這是我第二間喜歡的店家, 是我老爸最常來的地方

▲ 這間就是長壽茶室, 真的就是那種純給泡茶聊天的地方

老板就是叫"長壽仔", 老板娘叫"金枝"....我還記得老板人長的瘦瘦小小的

但是老板跟老板娘人都很好, 看到我也都會給我一點小點心

這地方是我老爸他們休息時聚會聊天的地方

木頭的方桌子(我印象中全是方方正正的厚重木桌), 還有長板凳跟小方板凳

那兩根橫在門口的半圓柱子, 是用來翻下一個小桌面的(我印象中是如此)

我老爸常常坐在左邊這張桌子, 跟著朋友聊天

桌子後面就是擺滿配茶用的零食餅乾(就是瓜子, 花生, 綠豆糕之類的)

當然櫃台也是這邊啦.........

▲ 有時老爸也會坐在門外的柱子下

後來搬家後, 我還常常為了要吃這邊的零食, 走一兩公里的路過來

老街的人情味就是好, 就算沒找到我老爸, 還是會有認識的長輩餵食的啊..

▲ 旁邊的, 則是麵店(好像是長壽仔的兄弟), 但我只有印象在

似乎從來沒去吃過他們家的麵

這邊的店門, 我的印象裡, 都是這樣的店門, 一整片的

這邊與我家的建築不一樣, 是屬於日治時期的建築方式

所以看不見門外的橫樑外, 也沒有了上面的小閣樓可以上去玩

▲ 這是我小時候最愛吃的最中餅, 長壽茶室的老板娘常會請我吃

小時候就這樣被養成超愛吃這種甜死人不償命的甜食

另外一種是綠豆糕, 一抓就碎了, 但我找不到圖片可以介紹

「最中」最早是平安時代皇宮內的御用點心

宮廷在中秋時都會舉行賞月宴會,並準備圓形的點心

詩者源順對著明月吟唱「水面明月影,中秋月正圓」

因而得名「最中」(もなか)

隨著時代改變,除了圓形之外也有櫻花等其他可愛形狀的最中餅

最中餅看起來其實有點像我們的紅豆餅,不過製作過程更加繁複費工

通常內含紅豆餡料,餅殼則由糯米做成

先將糯米碾成粉之後,蒸成麻糬狀,再用細火烘烤,完全不像外表看起來那麼簡單

販賣的時候有些店家會將餅殼會和餡料分開,以免餅殼被潤濕之後就失去香脆的口感

今天就先介紹到此, 後面還會有更多的介紹, 我會一一找時間來寫的

順帶一提: 剝皮寮老街的名稱演變(由早至今排列)

福皮寮街

北皮寮街

剝皮寮街

康定路173巷

剝皮寮老街

至於"剝皮寮"這個名稱有兩種說法, 一個是剝獸皮, 一個是剝樹皮

剝獸皮的說法, 找不到資料可以引用這個說法的正確或可能性

剝樹皮則是早期會從大陸運木頭到這邊集散, 剛好有清除樹皮的需要

所以, 這個剝皮寮的說法可能性就應該是正確了

但是, 我覺得也可能是口音上的改變, 因為各地人來此

口音上都不一樣, 所以慢慢的就從福皮寮被改成了剝皮寮, 也不無可能

至於這邊還有另一個講法, 叫做"土炭市"(台語念法要念"土炭市仔")

這個我小時候都是聽到大人這樣叫的, 是可以確定沒有錯的

文章定位: