都會地區的天文望遠鏡選用策略

寫這一篇的目的,在於說明都會平地環境下,

天文望遠鏡的發揮機能,還有需要面對的環境限制。

要買第一支天文望遠鏡,

就先買一下子可以看見土星、木星的折射鏡、牛頓鏡經緯台,

不但過癮又安心,而且價格實惠,未來要擴充也都可以派上用場,

至於雙筒鏡、認星座這篇大道理都是不討喜破壞氣氛拜託以後再說。

以下是筆者歸納自身與別人經驗推理所得,

理所當然會和一些人自身實驗相符。

觀星環境簡介

筆者在自宅觀察天體,位於都會平地光害很嚴重,而且有建築阻隔,因此所能觀察到的空域是很有限的,肉眼目視也不容易見到2等星,但是用5cm雙筒望遠鏡手持搖晃下可以看到5~6等星(三腳架穩定觀察會比6等星暗),8cm普通消色差折射鏡可以看到10等星,20cm折反射鏡還是能看到12~13等星(十幾年的老反射鏡了)。

由此可見筆者自宅的光害背景亮度低於13等星,要作多次攝影才能確實探知光害的背景亮度。

觀察恆星

要看恆星,倍率越高,光害的影響越小,就算是光害嚴重的地方,大口徑高倍率望遠鏡一樣可以達到極限星等, 依據筆者的實際體驗,所謂的『極限星等』在二十年前就已經不適用了,二十幾年前聽說有美製20cm折反射鏡效能突破理論值,後來筆者使用日製折反射鏡也有類似的經驗,這是光學製造技術的進步所致。

觀察星雲、彗星

要看星雲、彗星的話,問題就複雜多了,因為高倍率不會讓星點依比例擴大,但是會讓星雲的視野面積依比例擴大, 提高倍率觀察星雲時,固然可使光害影響減少,但是星雲也擴大淡化了,所以大口徑是必需的,但是倍率的拿捏很重要,這就是一些星雲觀望者會採用大口徑、低倍率的杜布森式望遠鏡的緣故。

以相同的倍率觀察,大口徑望遠鏡可以提高集光力,使星雲和光害的亮度差距擴大,這就是星雲觀望者會希望擴大口徑,說這樣可以讓反差加大的原因。不過即使加大口徑,也看不出星雲在相片裡的顏色,因為眼睛感受低光度影像時,無論是哪種顏色都會被看成白色,這是光度不足導致眼睛感受無法顯示彩度(大家都說鬼魂身穿白衣,應該也是相同原因,詳見 人間的星雲‧鬼魂)。

在光害嚴重的都會地區做星雲觀察,是要從低倍率確認導入視野中央(能在低倍率就察覺最好),然後逐漸提昇倍率到可以察覺星雲的程度,最後倍率再提高到星雲黯淡看不到為止。天文書籍裡的星雲視直徑是從攝影相片算出來的,用在目視觀察未必適用,因為肉眼所察覺到的星雲規模經常比攝影相片小很多,有網友做出實視的星雲圖例,這比拍攝同一個星雲還要辛苦得多(可參考武仙座星團的M13‧資料來源:以管窺天,還有星雲、星団のスケッチ 、天体スケッチ ),這種辛苦的行為,筆者只能佩服不敢鼓勵。

能不能在都會平地用望遠鏡看見星雲,有個簡單的評估方法,就是在100倍的視野裡,讓六等星失焦到視野直徑的三分之一(選用八等星更具代表性),就可以稍稍體會星雲的亮度是否能在光害背景中察覺出來了,當作視力練習也很好(視力練習千萬不要過勞,尤其是接近中年的人更要注意)。要注意在都會平地天頂的觀察效果比仰角較低空域好很多,下面筆者有圖解說明。

觀望星雲者可以依據預定的觀望時段,預先製作當時的小張正像星圖(符合地平方位上下左右,筆者變招多,建議可浮貼在星座盤製作會更快速,現在電腦星圖也超方便)並翻置倒像星圖(略低於星鏡倍率,可借用素描作品反白),可以固定在尋星鏡旁(若是赤道儀架台則用天球北極向上星圖,這樣能隨赤道儀自動旋轉方向),這樣認圖找星或許會更快。以上是去年練習時在想的事情。筆者日常都在思考什麼樣的道具,能讓觀星者的兩隻手和兩個眼睛如何四者各自作業,達成完美的手眼協調,對揪團聊天完全沒有興趣。

最好是在赤道儀刻度盤面直接標記一等亮星和星雲位置,這樣就足以導入尋星鏡,接著導入望遠鏡視野,又快又方便。做出這種套件可以賣到外國,外國同好也需要的。

行星的望遠鏡觀察

以土星、木星這類強調細節觀察的行星來說,在都會平地區因空氣品質等因素,就算是大口徑望遠鏡的解像力也是很有限的,如果是觀察行星,8cm折射鏡就已經足夠,稍大口徑的望遠鏡也不會大幅增加觀察到的細節,反倒會因為望遠鏡過度笨重而有操作上的負擔,徒然浪費體力搞到虛累累,只是減損觀察成果而已。觀察的時候要注意視相不良的時機(下過雨或剛天黑時,空氣擾動較大),這是筆者的體會。

業餘觀測者採用大型望遠鏡已經可以做很細微的行星觀察(可參考http://astro.christone.net/),但是6cm小口徑導星竟也可以拍到很豐富的細節(可參考http://hkastroforum.net/viewtopic.php?t=16610)。

水星與太陽太接近,是不容易觀察到的,以使用觀察太陽的方式觀察水星凌日還比較容易些(下次要等到2012年6月6日,再來是2017年12月10日)。比較專業的觀察報告可參考日本月惑星研究會‧水星の観測報告。

注意:用望遠鏡做太陽觀察一定要搭配專業減光濾鏡,可以增鏡筒前減光(甚至還要縮小口徑),也可以在目鏡上加裝減光濾鏡, 以避免陽光燒毀眼睛。

金星觀察可以看見盈虧,白天也可以觀察,可以參考藤井旭老師的『天文望遠鏡ABC教室』,有說明如何以太陽位置為準進行赤道儀刻度環導入,還有筆者的『金星的白晝視訊』,可做視訊探知金星位置的照應參考。

以最近比較熱門的天王星、海王星觀察來說,著重於位置觀察,比較適用於前面提到的恆星觀察原則,以8cm折射鏡來說,在光害嚴重地區只能勉強察覺海王星,但是大口徑倍率不要太低都可以明確看見位置。

太陽和月亮的觀察

太陽和月亮的觀察倍率,都是從接近一百倍的倍率開始 (這時望遠鏡視野裡可以看見整個太陽、月亮),然後提高倍率觀察細節,小口徑就可以充分觀察享受樂趣。

注意:用望遠鏡做太陽觀察一定要做大幅減光,可以增鏡筒前減光(甚至還要縮小口徑),也可以在目鏡上加裝減光濾鏡, 以避免陽光燒毀眼睛。

月亮就像天空中的指南針一樣,熟練的觀星者可以單從月亮判斷四周方位,誤差不應超過五度。

望遠鏡的適合倍率

不管是哪種天體,最常觀察的倍率應該是100倍,所以選購目鏡時要要記得搭配一款略低於100倍。

望遠鏡適合的倍率是多少,要實際觀察才能知道,只要能方便看清細節是最重要的,搭配高品質的目鏡也很重要,貿然相信書裡的既有資料,有時會限制了望遠鏡的性能發揮,還有觀察的趣味。

如果要用望遠景作一般大眾推廣,不妨使用更高的倍率,盡量滿足觀賞者的喜好,避免以『適中倍率』為由掃興,有許多廠商都已經各自大幅上修適中倍率標準,以下某家會社網站引證數據乘數 2 過於保守,比日本網友實質評價要低一些(經驗短焦鏡乘以2.5倍仍為良像)。

望遠鏡は倍率が高いほど良く見えると思われがちですが、そうではありません。 口径が同じであれば、ある程度以上に倍率を高くしても、像は暗くなり、ボケて見えにくくなるだけで、細かいところまで良く見えるようになりません。 この限度を最高倍率といい、口径をmmで表した数の2倍くらいが目安となっております。 例えば、口径60mmなら120倍、口径100mなら200倍が最高倍率となります。 一般の観測では口径をmmで表した数からその半分くらいの倍率が最も観測に適した倍率(適正倍率)になります

資料來源:http://www.kenko-tokina.co.jp/optics/telescope-basic-knowledge.html

坊間流傳的適中倍率計算方式,從大家的敘述來看,筆者大約知道緣自三十幾年前(參考下圖,有中文版),當年製造精度不足,如今經即使鏡材、設計不變,因製造精度已經提升,特別是目鏡的規格加大(當年目鏡是24.5mm,現在是31.7mm或更大),因此坊間流傳的適中倍率計算方式已經不適用,時至今日已經淪為以訛傳訛,可送交歷史學者保存,不要再流傳。

平地和高山的大氣差異

在都會平地因空氣品質較差,大口徑望遠鏡在集光力的性能發揮比較明顯,解像力則難以充分發揮,而且仰角較低的天體觀察起來清晰度會比天頂降低很多。

在高山因為大氣層較較為稀薄,空氣品質也比較良好,大口徑望遠鏡的解像力 也可以充分發揮,而且觀星地點的高度越高,天體的清晰度就越不因仰角的降低而減少。

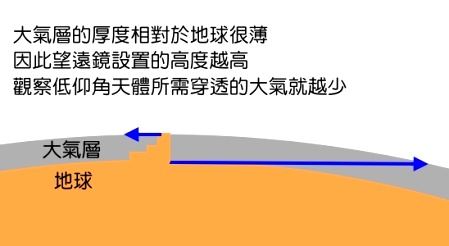

為什麼天體仰角對解析度的影響,在高山與平地有所不同呢,這是因為地球大氣很薄的因素(筆者已經圖解補充如下)。

學校(生)選用望遠鏡策略

學校基於地科教學需求,除了要觀察太陽、月亮、土星、木星等天體,還要注意是否適合學生體力和體型,廠商製造輕巧的小口徑單筒天文望遠鏡,就是考慮這方面的需要。

如果要做到科展級研究,8cm折射赤道儀就很恰當,像筆者一樣用鐵柱腳配置更好。當然科展要做革命性的,能有爆發性的更好,至於實習報告型的科展作品,只要明星學校出品一定有獎(好像信用卡廣告一樣),也是要表揚一下學生的認真啦。

在都會附近的山上觀星,環境比較好嗎?

因為空氣污染懸浮微粒視當地環保法令及地理環境而有所不同,依照筆者早年交流的資料,日本的懸浮微粒在海拔1,000公尺以下(東京周邊),台北則是400公尺(台北盆地周邊),也就是說在台北盆地周邊400公尺以上位置觀星,不但天體不受懸浮微粒阻隔,而且懸浮微粒亦稍有抑制光害的作用。(深夜氣溫變涼,懸浮微粒的高度還會下降)

台灣的高山很多,在高山上空氣較為稀薄,觀星時可以降低大氣擾動的影響,而且仰角較低的天體也相對可以清楚觀察。

結論是在都會平地觀察天體仰角高低效果差很多,在高山觀察天體仰角高低效果差不多。平地和高山的觀星環境差異不單是光害因素,還有空氣污染(台灣現況是集中在海平面400公尺以下,視各國情況有所差異)。

相關內容可以參考 空污管制與觀星活動之相關性研究 ‧ 台日的觀星器材與環境差異

以上都是以目視作業為準,如果是攝影的話呢?

如果是星雲攝影的話,望遠鏡的選用原則會簡單很多,因為照相機感光性能的調整,可以比眼睛的彈性大很多,決定點就在於曝光時間的拿捏,還有是否選用濾鏡輔助了 ,只要赤道儀架台精確運作的話,輕巧的8cm級攝星鏡就足以滿足星雲攝影需求(也就是說口徑稍大也沒有明顯優勢),高山和平地都一樣。雖然一般赤道儀因周期誤差因素,追蹤速度快慢交替,所以大多只能滿足300mm鏡頭追蹤精度,不過衡量現行數位攝影單張攝影差不多是五分鐘,只要確認周期誤差的韻律(可參考『星野攝影拉線之解決』),趁著快慢交替前後時間曝光攝影,追蹤誤差就可以減少一半(當然也可以透過赤道儀的改良,做到幾近完全消除,無需改款很簡單,有兩、三種可行解決方式,都只要更換重製一個小配件就好,不值得申請新式樣專利,但原廠亦不便改善,要請工作室執行改置裝配)。

行星攝影的原則是不一樣的,在高山攝星鏡口徑大些會比較好,在都會平地增加口徑效果有限。

所以最具價值的攝星鏡,當然是輕巧方便持用的8cm級攝星鏡了,赤道儀架台也可以跟著輕量化(不過要加強穩定,可參考『赤道儀之三角架配重』 ) 。進階使用者想做高精度或長時間攝影時,需要精確的極軸校正技術,歡迎參考筆者相關進階報告。

入門者需要一開始就買重大款式嗎?

能夠有輕快應付的智慧,就無需軍容壯盛的排場

買望遠鏡就是要一下子看到月亮、木星、土星,至於認星座很無聊,大可等到木星、土星看膩以後還對觀星興趣不減再說,因為很多人都是一下子就膩了。

有些資深前輩關懷後進,會好心建議入門者一開始就買前輩心目中理想的重大款式,對此筆者有另一觀點,認為現代觀星主要的意涵是面對自我的挑戰與休閒,和登山活動是類似的,最後的成果就是更成熟的自我,如果除此之外尚其他期望,建議先參考大眾態度,以免迷陷小眾觀點。

一位觀星者的陶成過程,需要由初階開始,有進階體驗方能所言不虛。如果靠前輩的好心加持做越級挑戰,入門就立即採用重大款式,縱使一時會成為交流的熱門人物,場面有如天鷹教發表屠龍刀的『揚刀立威大會』,但是看到很多天體卻沒什麼樂趣,還要面對操作及養護的窘境,結果有可能會心虛累累,就像大會之後天鷹教的失落感一樣(可參考『倚天屠龍記』)。

入門初學者買望遠鏡就是要看到月亮、木星、土星,至於買雙筒鏡、認星座這種大道理很無聊不討喜只會破壞氣氛,拜託留到人家木星、土星看膩以後還對觀星興趣不減再提不遲。很多人觀星都是一下子就膩了,推廣觀星時要對這種事情習以為常。(歡迎參考下面這個有意入門初學者的典型問題,問題部份極具參考價值,因為可以看到入門初學者的預算限制和理想功能,至於回覆引言寫得非常棒使筆者不得不肅然起敬,在日本當地都無法拜見到這麼精闢的見解,只可惜並非切題答覆:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1005011700183)

如果入門者和筆者一樣是都會平地觀星,建議的第一支望遠鏡是8cm中焦比折射經緯台(F8),不但價格實惠,而且踏實安心又過癮,日後擴充升級這些都派得上用場,退居二線仍有實效不會浪費(不過升級時最好是同一家廠商製品)。選定一家比較有道德又能長期經營的廠商,觀星者比較不會被廠商欺負,升級也會比較輕鬆愉快。 (沒道德的特徵是改款快、配件多)

如果入門者有志經常上山觀星,那要多練一點功夫,10cm牛頓反射經緯台價格實惠又有趣,雖然10公分牛頓鏡可以練出好功夫,但是面臨擴充升級時沒有什麼價值。如果筆者重來的話,鐵定選10公分級牛頓鏡,可以奠定未來升級大口徑反射鏡的基礎。

先買實惠的基本款式,雖然從價格來看好像是玩具一般,其實用基本款式花幾個月練好功夫,在操作升級款式時,比一開始急進使用高階款式的人們更能發揮實力,所以這是入門者的必要投資而非消費。

像筆者一樣鎖定舊款機材觀星的朋友也是有的,可參考以下兩個網站,和筆者用鏡一樣都是三十幾年前的舊款:

‧Nikon 8cm の世界 ‧ Nikon 8cm 屈折赤道儀 1976年型錄

‧霞ヶ浦天体観測隊‧TS式6.5cm 屈折赤道儀P型 1973年型錄

買哪種品牌的天文望遠鏡好?

筆者幾十年來合作的幾家商社,都是東證一部的上市公司,所以筆者是會從廠商立場來看事情的。

以日本來說,天文望遠鏡的廠商都是小工廠,有些要依附東證一部上市公司,才有A級資格參與政府標案。現在A級商社差不多已經不做散客生意,無法參與政府標案的C級商家大多休業(像四十人規模的三鷹光器就是不願靠行,而轉做醫療光學),剩下幾家C級商家也是苦撐小眾市場,根本稱不上「量產」二字,品質也是不一致的(不要以為有型號就等於品質相同,保証服務也不包括光學品質的)。

很多同好耽於測試,都是在浪費屬於自己的寶貴時間。每款望遠鏡沒有隨機測試三、五支,是看不出平均素質的,同一支望遠鏡,在熟練的觀星者手上,尤其是數理程度好一點的,自然會有比較好的表現。

要買哪家的望遠鏡呢?選公司比較沒有休業轉行疑慮的,各款望遠鏡都是開賣十幾年不改款的,接著就是不會為望遠鏡過度設計配件的。筆者知道購買新款公開招搖,固然可以吸引同好注目,進而成為小眾交流時的熱門人物,不過筆者寧可只買技術成熟的老舊款式,因為常常改款的品牌望遠鏡比較貴(買家要負擔無謂開發費用的)。

現代光學技術就是鏡材特性輸入電腦計算,然後靠製造技術實現精度,電腦計算求解出鏡材研磨曲率以後,選擇精度穩定與耗損成本的最適利潤組合(沒在想利潤的公司很快會倒),就這樣給它做出幾個成品登廣告批發販售了。沒有新鏡材,就沒有新光學,老牌廠家經驗豐富更能一次就給它做對,除非有了足以突破現況的新材質產生,否則望遠鏡有什麼道理可以幾年改款一次的!? 筆者在想,該不會有老牌廠商做光學設計時,對電腦程式操作不嫻熟,每次都出包,才需要每賣完一批就改款一次,因此會像流行名牌包包廠商「出包」一樣,款式多又快!!! 沒關係,筆者公司也是戰前經營至今,大多數現役同仁服務了三、四十年,至今都不會用電腦,除了專精機械技術以外,只會按計算機、推算盤、算日幣匯率、點鈔票、逼迫日廠承認設計不良、收發傳真和抱孫子,電子郵件都是筆者收發再傳真給他們看,所以筆者可以深刻理解老牌廠商的特性。

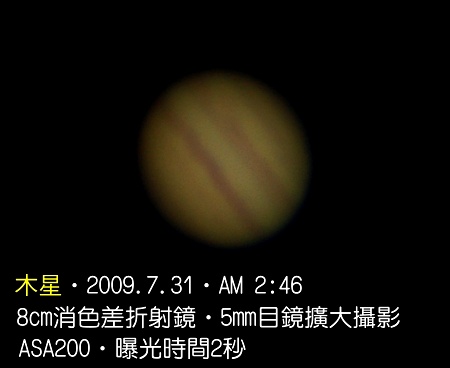

筆者個人不思長進,只用三十年前生產至今的舊款8cm普通消色差折射鏡,有什麼嚴重缺點早就都被廠商改個精光了,不用負擔高價格,感覺很輕快,甚至有用6cm長焦導星鏡拍攝出更細緻的木星,讓筆者也要甘拜下風,該不會是望遠鏡越小越好吧......

http://hkastroforum.net/viewtopic.php?t=16610

台幣10000元的8cm折射鏡,台幣3000元的目鏡,五年前的六百萬畫素相機

不黯天文攝影的筆者隨便拍,就是這樣的相片(可參考 木星攝影記趣 )

如果沒從上面相片看到大紅斑位置,那麼目視觀測就更看不見了

目視和攝影有差距,這張相片很接近目視細節了,只是看來木星沒這麼大

【結語】

肉眼目視是最容易受到都會光害影響的了,只要選用適當的望遠鏡輔助,在光害地區目視趨近極限星等,也是正常的事情。 為了配合眼睛目視,要使用不同的望遠鏡以適用於不同類別的天體。

要選用攝影用望遠鏡就比較簡單,望遠鏡選擇 8cm級 F8 的中等焦距,配合攝影者調整和相機的性能,無論在高山或平地都可以滿足大多數的攝影需要,用在都會平地目視觀察或拍攝月亮、土星、木星、火星也是足夠了,是筆者認定的入門第一鏡,如果無意精進目視觀察或新天體搜索攝影,就可以不用再費心升級其他規格望遠鏡了(因為升級效益不明顯,尤其是在都會平地),轉而把精力放在研練影像軟體和架台操作技術上頭,會比較實際些。

以上是基於數學提供的一些研討,應該有助於減少一些茫然。筆者研討的一切,希望閱覽的朋友萬勿盡信,多加體驗比較,很多天下唯一工匠是結合多種業界認定『千萬不可以這樣做』的錯誤工序,才會研發出工藝界眼中不思議獨特工藝技術(很榮幸筆者有在監督提醒新技術開發方向,所以熟習這個道理)。所以故意體驗犯錯,可以大幅增加自我的研究實力,熟練的操縱錯誤更是高手的鍛煉目標,所以千萬不要人云亦云自我設限。犯錯的態度和層次,就是大師和學徒的區別之一。(觀察太陽要搭配專業減光濾鏡,這是犯不起的錯誤)

【近期感想】

雖然筆者維持使用老舊設計的8cm普通消色差長焦望遠鏡,不過最近有在瀏覽大口徑望遠鏡(不是要買,而是思索檢討),感覺傳統設計上有問題,或許是要模仿主鏡100cm以上的大型望遠鏡結構,導致結構變數太多,應該可以大幅簡化,減少許多不必要產生的調整項目,其實40cm以下口徑的望遠鏡不必這麼麻煩。筆者看過歐美市場已經有簡化的設計,但是過度簡化導致結構精確度不足,也是不足取的。

筆者也是園藝專業,有次到苗圃看到朋友做壓條(植物無性繁殖技術之一),他自創的刀法很特殊,比書上寫的程序簡單到一半不到,外行人也看一次就可學會,無需解釋原理一看就懂(高手間溝通話語不多是正常),是安全性和成功率都會達到100%的完美作法。筆者問說:『這招書上沒看過吧』,朋友回答說:『確實沒有這招』, 所以對於這種各行業專業書籍沒寫的意外簡單好用招式,筆者是有過幾次經驗,再遇到也不會有意外的。

星ナビ編集部が選んだイチ押し天文機材を紹介

http://www.astroarts.co.jp/review/index-j.shtml

PENTAX 天文望遠鏡 2008.6 型錄(已停產‧大多已完售)

VIXEN 天文望遠鏡 2009 年型錄

VIXEN雙筒鏡-顯微鏡2008年型錄 (含勘誤表)

BORG 天文望遠鏡型錄

DIGI BORD型錄

BORG 45EDII型錄

BORG 77ED型錄

BORG 125SD型錄

BORG SERIES 2008型錄

高橋製作所2009年型錄

文章定位: