~:~略識--彌勒佛及兜率內院與龍華三會~:~

彌勒菩薩(梵文:Maitreya;巴利文:Metteyya),意譯為慈氏,音譯為梅呾利耶、梅怛儷藥,在未來人壽八萬歲時成佛以後,將是釋迦牟尼佛的繼任者,常尊稱為彌勒佛。繼承過去六佛和現在釋迦牟尼佛的法統,將於久遠的未來成佛,是一位未來佛。祂現在為一生補處菩薩,在兜率天的內院說法。西元二世紀,彌勒信仰在印度成立以後,隨著佛教的東傳,三、四世紀時,便在中國生根茁壯。

他是大乘佛教八大菩薩之一,大乘經典中又常稱為阿逸多菩薩。他被唯識學派奉為鼻祖,其龐大思想體系由無著、世親菩薩闡釋弘揚,深受中國佛教大師道安和玄奘的推崇。

在佛教史上,彌勒的記載起源甚早,很可能在第一次結集後、第二次結集前就已經出現,比如在漢譯《阿含經》中可見於說一切有部的《中阿含經》,和法藏部的《長阿含經》。「未來久遠人壽八萬歲時。當有佛。名彌勒如來。」這是各個佛教部派皆認可的基本共識,但是在具體細節上則有許多不同的說法。

在南傳佛教《小部·經集》的「彼岸道品」(波羅延品)中,帝須彌勒(Tissa-metteyya)與阿耆多(Ajita,又譯為阿逸多)是佛陀的兩位弟子。《中阿含經》記載佛陀授記他們兩位,一位成佛,一位成為轉輪聖王。

彌勒菩薩降世的預言,在佛教各派別的經典中均有描述,故彌勒菩薩成為佛教徒的被救度的寄託。在大乘經典中,彌勒是姓,阿逸多是名,與上座部的傳說不同,可能是來自大眾部的傳說。據說彌勒出身於南天竺婆羅門家庭,是釋迦牟尼佛的弟子,常修行菩薩道,現住兜率天兜率內院修行、說法。根據《雜阿含經》,兜率天的天人壽命是四千歲,相當於人間5.76億年,這是以萬萬為億,如果以千萬為億則有如《彌勒上生經》中五十六億年這樣的記載,等時機成熟後,他將會繼承釋迦牟尼佛而降生人間,出家修道,覺悟成佛。並將於龍華菩提樹下舉行三次傳法盛會(又稱龍華三會),分別度化九十六、九十四、九十二億眾生,令他們開法眼智,證阿羅漢果,脫離生死輪迴。大乘佛教由此發展出人間淨土的觀念,認為當彌勒菩薩降世,將可以救度世人。

彌勒信仰在古印度就甚為流行。據巴利文《大史》記載,公元前2世紀有錫蘭王杜多伽摩尼(duṭṭhagāmaṇī)臨終時蒙眾天神駕車迎往兜率天;據《大唐西域記》、《婆藪槃豆法師傳》記載,無著、世親、獅子覺都發願往生兜率淨土。

中國的彌勒像有菩薩形和如來形兩類。分別根據《彌勒上生經》和《彌勒下生經》製作。

菩薩形彌勒像主要表現彌勒在兜率宮為諸天說法的情景。菩薩裝束,兩腳交叉而坐或左腳下垂。如來形彌勒則是下生凡界在龍華樹下繼承如來,形象與如來差別不大。

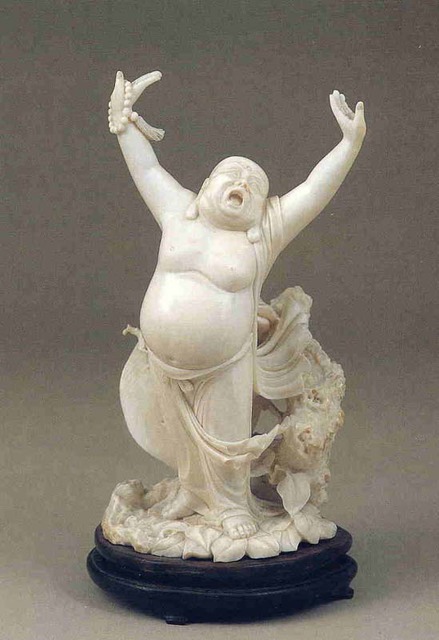

五代後梁時期在江浙地區開始出現以契此和尚為原型塑成的笑容可掬的大肚比丘。契此和尚圓寂前,曾留下偈頌:「彌勒真彌勒,化身千百億,時時示時人,時人自不識」,因此被認為是彌勒菩薩的化身,所以此後彌勒菩薩的塑像就經常被塑成和藹慈祥、滿面笑容、豁達大度、坦胸露腹的慈愛形像,常被華人稱為笑佛、歡喜佛、大肚彌勒佛。著名楹聯:「大肚能容容天下難容之事,開口便笑笑世上可笑之人」,便把菩薩的寬廣胸懷和樂觀態度描繪得惟妙惟肖、淋漓盡致。其塑像常被安置在天王殿中,並逐漸成為定製。而彌勒佛塑像的背後常安置護法神大將韋馱菩薩的塑像,其形象一般是身披盔甲、手執金剛杵的武士。

中國東晉以來,彌勒淨土的信仰日益盛行,且與阿彌陀佛西方淨土信仰和樂融融。淨土宗慧遠的導師道安,因為對經文原義有疑問,發願上升兜率天親自聽彌勒菩薩說法。玄奘、窺基等一代高僧也以往生兜率內院為臨終之大願。

隋唐之後,彌陀信仰愈盛,但彌勒淨土依然不衰,在平民和士大夫中大有傳播。著名詩人白居易便是彌勒信徒。他組織了「一時上升會」,希望這個會的成員都能往生兜率淨土。他本人在《畫彌勒上生幀記》云:「願當來世,與一切眾生,同彌勒上生,隨慈氏下降。生生劫劫,與慈氏俱;永離生死流,終成無上道。」他在晚年的言志詩中也說:「吾學空門非學仙,恐君說吾是虛傳。海山不是吾歸處,歸即應歸兜率天。」

在隋唐之際,彌勒信仰與阿彌陀佛的西方淨土信仰曾經有所衝突,雙方信徒甚眾,形成淨土信仰的兩大流派,彌勒與淨土宗相持不下。但是隨著許多民間信仰信徒以彌勒降世為號召,對朝廷反抗起事,故彌勒信仰遭官家大力打擊,至明清之後,逐步讓位給阿彌陀佛信仰,於是在漢傳佛教中式微。

彌勒法門因牽扯上各式各樣的政變,漸漸衰微,但衰而不絕,但仍在漢地傳承不止。清代廣州南海寶象林沙門、曹洞宗高僧弘贊編寫了《兜率龜鏡集》一書,記載了歷代彌勒法門修行者的事跡。彌勒信仰在朝鮮半島佛教中,仍然保持著主流地位。

由於佛典中有彌勒佛必定到來人間救苦救難的預言,在中國內地形成了一種類似猶太教、基督教的彌賽亞救世思想,不少農民起義軍利用這種迷信,遂打著「彌勒下生,明王出世」的口號起義。其中比較有名的是元末紅巾軍起義的兩個著名教派彌勒教和白蓮教,而衍自波斯拜火教的摩尼教,也受到這樣的影響,打著「彌勒降世」的旗號活動。

由於和民變存在牽連,中國統治者對彌勒信仰不再放心,也不支持這個信仰,唐玄宗就曾經發布《禁斷妖訛等敕》,對那些「白衣長發,假託彌勒下生,因為妖訛,廣集徒侶,稱解禪觀,妄說災樣。或別作小經,詐雲佛說,或輒蓄弟子,號為和尚」的不法僧人,命按察使採訪,「嚴加捉搦」。這紙敕令給彌勒下生信仰以沉重打擊;此外,彌勒信仰還遭到佛教內部彌陀西方淨土信仰的不斷衝擊,在此雙重壓力下,彌勒信仰逐漸衰落,與民間秘密宗教逐漸併合。

據中國歷史記載,借彌勒下生信仰,曲解經文而意圖發起動亂或篡奪政權的事例有很多。彌勒教最早於梁武帝時期創立,創始人傅大士自稱「雙林樹下當來解脫善慧大士」,暗示他本人即為彌勒化身,廣弘菩薩行,門下有傅宣德等人。

隋煬帝大業九年(613年),扶風人宋子賢、向海明「帶兵作亂」,「自稱彌勒佛出世」,借彌勒下生說起事作亂,唐宋以後不絕如縷。

唐朝武則天時期有中國人編造《大雲經》,認為武則天是彌勒下生,從而成為武周奪取李唐政權的輿論工具。唐朝之後,以彌勒下生作為信仰而發動民變的層出不窮。

宋仁宗慶曆七年(1047年),貝州(今河北清河)人王則以「釋迦佛衰謝,彌勒佛當持世」為口號起義。

元代蒙古人對宗教信仰不太禁止,故以燒香禮彌勒聚眾結社的「香會」在華北活動頻繁。當時的明教與白蓮教等宗教也混入了大量的彌勒思想。

元朝末年農民起義,彭瑩玉等人便以彌勒教為號召,後形成以徐壽輝為首的天完勢力。明教起義軍明玉珍在蜀時曾經廢釋、老二教,上奉彌勒。

而在同時期,白蓮教韓山童、劉福通亦宣傳「彌勒降生」、「明王出世」,主張推翻元朝統治。因事蹟敗露,韓山童死,其子韓林兒繼稱小明王,立國號為宋,年號龍鳳,成為元末紅巾軍建立的政權。

朱元璋建立明朝後,彌勒教被禁,其餘黨與白蓮教漸漸合流。而在明清時期,仍不時有白蓮教徒利用「彌勒下世」的傳說起義,比如嘉慶時期的川楚白蓮教起義,此後在清末民初,又改名為先天會。

1922年武昌佛學院初創時,太虛大師便規定晚課誦《彌勒上生經》及念彌勒菩薩,迴向兜率。以後但凡是太虛大師所開創的道場,皆奉行這一做法。他於1924年2月5日,在武昌佛學院編定《慈宗三要》,以《瑜伽師地論--瑜伽真實義品》明境,《瑜伽菩薩戒本》次軌行,《觀彌勒上生經》以明果。

1932年12月25日,太虛大師在廈門南普陀寺閩南佛學院借演說《大乘本生心地觀經》的機緣,發起成立「廈門慈宗學會」,設立慈宗壇尊奉彌勒菩薩。此後,太虛大師於1936年在奉化雪竇寺開講《彌勒菩薩上生經》,刊行《兜率淨土與十方淨土之比觀》,在第四節《慈宗的名義》里,略釋了慈宗的舉設,源流、影響、作用,以弘揚慈宗。他1935年在上海、1937年在無錫都修彌勒靜七過年。1938年冬季,縉雲山漢藏教理院計劃建「太虛台」,大師說:「紀念台,如未做勿做,已做易名慈氏。自慚福德涼薄,望勿以名之。」從而以彌勒為尊。

太虛圓寂後,由於戰亂和政治形勢的影響,慈宗在中國一直無法弘揚。直到近期,才重新有兩岸僧人組織學會、刻印經典、發願廣傳彌勒淨土法門。而太虛的弟子演培法師,長期在新加坡宣講彌勒,並有《佛說彌勒大成佛經講記》傳世。

韓國自古以來,其國人信仰淨土者,大多是信仰彌勒淨土。在諸多彌勒修法中,主要的行法是效法彌勒,慈心不殺、恆不啖肉;而為亡人得度而造彌勒佛像,也是表達信仰的一種方式。彌勒信仰與俗文化在朝鮮半島交融於一體,散花歌《兜率歌》的形成就是聖俗融合的典型例子。三國時代,新羅的花郎道受到彌勒下生信仰的影響。花郎集團把日常修養和訓練與彌勒信仰結合起來,培養忠於國家和勇敢尚武的精神。

彌勒信仰傳入日本是通過朝鮮半島作為中介的。百濟國王曾把彌勒佛像贈給日本天皇。在奈良、平安時代(公元710年---1185年),彌勒寺的建造已經頗為盛行,且分布地域很廣。發願往生兜率內院的僧人,則如雨後春筍,以南都六宗僧人為主,尤其是日本研究因明的學者,大都仿效日本因明開山祖師松蓧善珠,發願往生兜率。

1963年日本日蓮宗派的新興宗教「靈友會」吸收了彌勒信仰,在日本伊豆建立「聖彌勒山」,將彌勒信仰引入教義。編製了新經典《彌勒經》以成為其宗經。

回鶻佛教主要是在漢傳佛教的影響下形成的,故其經典、教義都與漢族地區略同。其彌勒信仰亦源自漢地,但遠比漢族地區流行,特別在九世紀之後,彌勒崇拜在漢地衰落,而在回鶻卻盛行不衰,直到十五世紀佛教在回鶻中消亡。

中國與彌勒信仰有關的經典部類眾多,根據經典的內容,可分為上生經和下生經兩大系統。前者敘述彌勒在兜率內院說法的情景、兜率天宮的殊勝、以及往生兜率天的修行方法,以北涼(397-439)沮渠京聲所譯的《佛說觀彌勒上生兜率天經》為代表;後者則在描述彌勒下生時,人間五穀豐登,天下太平,彌勒佛在龍華三會中說法渡眾的盛況,如西晉(265-316)竺法護翻譯的《彌勒下生經》、後秦鳩摩羅什(343-413)翻譯的《佛說彌勒下生成佛經》等。在這樣的思想基礎上,彌勒圖像大抵也可以分為與上生信仰有關的彌勒菩薩像,和與下生信仰有關的彌勒佛像兩大類。

地處西陲,位於絲路東端起點的敦煌,為佛教文化傳入中國的門戶,很早就有彌勒信仰的流傳。目前敦煌地區發現了五座北涼石塔,每座石塔的覆鉢部分都刻有過去七佛與彌勒菩薩像。莫高窟現存最早期洞窟中的二七五窟,不但以交腳彌勒菩薩為主尊,在兩側的壁面上層更開二闕形龕和一樹形龕,內塑交腳或半跏思惟的彌勒菩薩像,儼然是一座彌勒窟。莫高窟北朝第二期洞窟裡,中心柱或人字披下壁面的上層闕形龕中,也常塑交腳或半跏思惟的菩薩像,代表兜率天宮說法的彌勒菩薩。自此以後,彌勒造像幾乎代有塑繪。根據統計,敦煌石窟中彌勒經變的數量多達九十八鋪,數量可觀,僅次於阿彌陀經變和藥師經變,為敦煌壁畫藝術重要的題材,受到學界關注。其中,莫高窟就有九十二鋪之多,包括了隋代(581-618)七鋪、初唐(618-704)六鋪、盛唐(705-781)的十四鋪、中唐(781-848)二十五鋪、晚唐(848-906)十九鋪、五代(907-960)十一鋪、宋代(960-1035)十鋪,不但數量居敦煌諸石窟群之冠,而且年代延續最久。

敦煌北朝的彌勒塑像皆作菩薩形,又大多出現於石窟壁面的上層,足證,北朝時敦煌只流行彌勒上生信仰。隋代彌勒經變的出現,雖然是敦煌彌勒圖像發展史的一件大事,可是隋代的彌勒經變均繪於人字披頂,幅面不大。有的僅畫一殿堂建築,內有手作轉法輪印的彌勒菩薩交腳像,左右各有二菩薩侍立,構圖簡單,尚未完全脫離北朝流行的彌勒菩薩說法圖的格局。即使在內容較為豐富的作品裡,除了北朝常見的兜率天宮說法的彌勒菩薩外,也只加繪了天女奏樂等簡單的情節。這些現象顯示,敦煌隋代的彌勒經變,無論是在繪製的位置或表現的內容方面,都可從北朝的彌勒圖像傳統中,找到發展的脈絡與線索。所以中原文化的刺激固然是敦煌隋代彌勒上生經變產生的一個因素,不過悠久的北朝彌勒菩薩圖像傳統,更是其孕育彌勒上生經變的重要基礎。因此,隋代在敦煌彌勒圖像的發展史上,尚不具有劃時代的意義。

雖然敦煌僅發現了六鋪初唐的彌勒經變,數量甚少,居諸代之末,然而這些初唐的彌勒經變或為置於主龕,或繪於兩側壁,幅面廣大,氣勢宏偉,與隋代構圖簡單、畫於人字披頂的彌勒上生經變大異其趣。在初唐六鋪彌勒經變裡,除了七十一窟為彌勒上生經變外,其餘五例皆作彌勒下生經變,其中,又有四例還將彌勒上生經變繪製於下生經變的上方,形成彌勒上生經變與下生經變合而為一的特殊形式。由於無論是初唐彌勒下生經變的題材,或是結合上生和下生的彌勒經變的表現手法,都是敦煌北朝和隋代石窟中前所未見的;此外,初唐大部分彌勒經變對面的壁面,皆繪阿彌陀經變,彼此互相呼應,這樣的配置也與隋代迥別。由此看來,初唐的彌勒經變產生了根本的變化,在敦煌彌勒圖像的發展史佔據著關鍵性的地位,可惜在過去這個課題尚未受到學界的注意。本文試就敦煌初唐彌勒經變的特色、其所根據的經典、此時彌勒經變產生劇變的原因、和其傳達的宗教意涵等問題,提出一些看法,以就教於方家。

中國流傳的《彌勒下生經》,主要的有西晉竺法護、東晉失譯人、鳩摩羅什(兩種)和唐代義淨五種譯本,諸本的內容大抵相同,不過在一些細節上則略有出入。李永寧和蔡偉堂的研究指出,由於竺法護的譯本不載婆羅門拆幢一事,故初唐的彌勒經變是根據竺法護的譯本所繪製的。然而在竺法護翻譯的《彌勒下生經》裡,也找不到描寫寶池、蓮華、瑞鳥等場景的文字,因此筆者以為初唐彌勒經變所依據的經典當另有所本。

《彌勒下生經》,發現鳩摩羅什翻譯的《佛說彌勒大成佛經》對彌勒下生的翅頭末城有如下的描述:有一大城名翅頭末,縱廣一千二百由旬,高七由旬,七寶莊嚴,自然化生七寶樓閣,端嚴殊妙,莊校清淨。……流異色水,更相發,交橫徐遊,不相妨礙。其岸兩邊,純布金沙。……巷陌處處有明珠柱,光踰於日,四方各照八十由旬,純黃金色,其光照燿,晝夜無異,燈燭之明,猶若聚墨。香風時來,吹明珠柱,雨寶瓔珞。……時彼國界城邑聚落,園林浴池泉河流沼,自然而有八功德水,命命之鳥、鵝鴨、鴛鴦、孔雀、鸚鵡、翡翠、舍利,美音鳩鵰,羅耆婆闍婆、快見鳥等,出妙音聲。復有異類妙音之鳥,不可稱數,遊集林池。

類似的經文在鳩摩羅什所譯的《佛說彌勒下生成佛經》中亦有發現。此外,《佛說彌勒大成佛經》還不只一次地提到,翅頭末城中,「諸天伎樂不鼓自鳴」。這些描述無一不與初唐彌勒經變的畫面侔合。因為竺法護和東晉的譯本都沒有上述這些景觀的描寫,而義淨的譯本雖然記載著,彌勒下生的妙幢相城「樓臺并卻敵,七寶所成。……名花悉充滿,好鳥皆翔集。……處處有池沼,彌覆雜色花。」可是該譯本又未提及明珠柱與天樂自鳴這兩個特色。再加上,《佛說彌勒下生成佛經》是大足元年(701)義淨在長安奉制譯出的,而三二九、三三一和三四一窟的彌勒經變約完成於高宗、武后時期,所以這三窟彌勒經變典據義淨譯本的可能性不高。綜上所述,筆者認為,初唐彌勒下生經變的經典根據應該是鳩摩羅什的譯本。目前敦煌寫經中,發現十二本《彌勒下生經》,它們都是鳩摩羅什的譯本,鳩摩羅什《彌勒下生經》的譯本在敦煌的重要性於此可見一斑。

誠如許多學者所說,初唐的彌勒經變皆以「淨土」的形式出現,與阿彌陀經變的構圖十分相似。三四一窟的彌勒經變的蓮池中尚繪蓮華化生,最下段的正中又畫一對跳胡旋舞的舞人,這些細節都不載於《彌勒下生經》,卻是阿彌陀經變的重要特徵。更有趣的是,三二九、三三一和三四一這三窟的彌勒經變對面的壁面,皆作大鋪的阿彌陀經變,而阿彌陀經變的構圖又和彌勒經變十分相近。這三窟的阿彌陀經變也分為三段,以三二九窟南壁的阿彌陀經變為例,上段畫三平台,居中的台上繪一殿宇和兩棟重閣,兩側平台各有一座樓閣,閣前的七寶樹下畫一組佛三尊像,與彌勒經變上段的龍華會相呼應。中段平台居中為阿彌陀佛,結跏趺坐於七寶蓮台之上,佛前繪六身供養菩薩。兩側的平台分繪阿彌陀佛的二大脇侍菩薩,觀音和大勢至,聽法的菩薩圍繞其側,布局又與彌勒經變的中段雷同。下段正中畫一舞人正跳著胡旋舞,兩側各有一列伎樂。淨土中,綠水盎然,伽陵頻伽、孔雀等瑞鳥悠游其上。此外,這鋪阿彌陀經變的平台上,也畫了多根《阿彌陀經》未載的明珠柱。這些細節也見於北壁的彌勒經變之中。從三二九、三三一和三四一窟的阿彌陀經變的構圖、布局與對面的彌勒經變都相彷彿這點看來,初唐時,彌勒經變和阿彌陀經變之間似乎有著某種關連。

彌勒上生經記載:「彌勒!我今付囑你,為末後眾生的大歸依處」。又曰:「 末後眾生歸依彌勒為正觀,歸依他佛為邪觀。」龍華寶經曰:「初會龍華是燃燈,二會龍華釋迦尊,三會龍華彌勒佛,龍華三會願相逢。」可見彌勒佛是末後眾生修行的大導師,將繼承釋迦牟尼佛未渡完眾生的神聖使命。自古以來修行者無數,但是定力與修行不夠,將影響日後修道成果,不可不慎。

唐朝時代,玄奘法師前往西域取經的時候,當玄奘法師來到喜馬拉雅山後面一座雪山的地方,發現地上長出很粗長的頭髮,于是挖出一個很高大的修行人,原來是一個久遠入定的修行者,玄奘法師用引磬在耳邊敲打,讓這位修行人出定,當這位修行人出定以後,原來是早在釋迦牟尼佛之前迦葉佛末法時代的比丘,玄奘法師告訴他釋迦牟尼佛已經涅槃了,修行人說:「那我再等吧!等下一次彌勒菩薩來!」玄奘法師說:「你等待彌勒菩薩來普渡眾生,誰通知你出定呀?我要到印度去取經,希望你到中國去投胎,將來做我的弟子,當你要投胎的時候認明大唐最大的宮殿去投胎做太子。」這個修行人一聽完,就出神投胎去了,玄奘法師取經十九年回來,見到唐太宗時談論此事,要這個前來投胎轉世的太子出家,但是查遍後宮,當天沒有太子出生,結果發現武將尉遲恭家裡那天生了一個姪子,原來那位修行人,來到大唐投胎時,看到尉遲恭的王府,誤認為是王宮,而投錯胎了。唐太宗皇帝就命令這個孩子出家。這是皇帝的命令,當然可以,但是有三個條件,一是一車美人服侍,二是一車酒肉,三是一車書。以上是三車法師的典故,也是玄奘法師的唯一傳人:窺基法師的典故。

定力這麼高,應該來去自如,但是羅漢、菩薩也有隔陰之迷,一投胎,就迷失掉了。可見定力雖然很高,一入定達到空境,將身體忘掉,可以抵抗氣候的變化,甚至地球的各種物理變化,但是如果住在空相上,是為假住,是不究竟的,是謂有餘涅槃,將習氣如:功名、富貴、香車、美人...等甚麼都要,不能去掉,實在可惜。大家依法修持,遵守佛規禮節,行功立德,待功德圓滿,一定可以證得無餘涅槃的聖位。

“彌勒真彌勒,分身千百億。時時示時人,時人自不識。”這是一千多年前的布袋和尚留下的四句偈語,他提示人們不要固守著只有一個彌勒佛的觀念,彌勒只是一種佛的稱號,就像過去一千佛都被稱為燃燈諸佛一樣,釋迦諸佛之後的未來一千佛都被稱為彌勒諸佛。一千多年前布袋和尚修成了彌勒佛,佛家預言佛曆三千年左右將是轉輪聖王成為彌勒佛出世度人,而佛教中有些經文說的將在五十六億年之後出現的彌勒佛是指釋迦牟尼佛的徒弟阿逸多將在那時修成彌勒佛,而且“五十六億年”並非釋迦牟尼佛的原話,而是後人算出來的,但是不同的空間有不同的時間,那種算法不一定是對的。

釋迦牟尼佛說過他自己早在多少億劫之前就已經成佛了,一劫是多少億年啊,也就是說那個時侯他不是在我們這個地球上成佛的,釋迦牟尼佛講的很多法不是指我們這個地球的空間與時間,他講的彌勒佛龍華三會,五十六億七千萬年後彌勒下生,人壽八萬年,“初會說法,九十六億人得阿羅漢。第二大會說法,九十四億人得阿羅漢。第三大會說法,九十二億人得阿羅漢。”大家想一想,這可能是在我們這個地球上嗎?

現在七十多億人口的地球就已經人口大爆炸了,地球不堪重負,而龍華三會所說的近三百億人,而且人壽八萬年,這地球擠得下嗎?龍華三會明明說的就是另外空間的事情,對應到我們這個空間的時候,就不能再套用什麼“五十六億年後彌勒出世”之說,而是要知道龍華三會的寓意,因為預言是不能說的太明白的,需要人自己去悟的,“龍華”與“五十六”寓指彌勒佛出世的地點與時間,即有五十六個民族的中華,而只有我們這個時代才有“五十六個民族的中華”這個說法,所以轉輪聖王彌勒將在我們這個時代的中國出世度人!

佛家重點是修善的,很多佛家預言不如重點修真的道家預言準確,其實根據全世界各家學說的預言,我們可以得出以下結論——救世大聖人轉輪聖王彌勒佛將於佛曆三千年左右出現! 希望那些末法時期的佛教徒不要因為執著於“五十六億年後彌勒出世”之說而錯過了親見如來的萬古機緣,是該醒悟的時候了!那些過於執著宗教形式的末法時期佛教徒,不但起不了度己度人的作用,而且還可能阻礙轉輪聖王彌勒佛傳法,那種罪孽是十惡不赦的,因為末法時期的佛教已經被宣揚動物進化論、無神論之魔王子孫給徹底控制了!

佛家不是無神論,而是多神論,佛家八萬四千法門每一個法門都有一個佛主持的天國世界,藥師佛有琉璃世界、釋迦牟尼佛有大梵世界、阿彌陀佛有極樂世界,這些佛就是超越於人的神。把佛家混同於無神論,就是對佛的最大侮辱,這正是那些魔王子孫的“傑作”,他們的目的就是阻礙眾生得救,拉人下地獄與他們一起陪葬!

彌勒未成佛前亦稱菩薩,在彌勒下生經有記載,釋迦牟尼佛時代就有這位菩薩,而且曾經釋迦佛受記:「汝彌勒受我記後,將來成佛度脫人天,」是為彌勒作菩薩時代的歷史。彌勒菩薩當來下生成佛,是在龍華樹下,其樹名龍華者,言其枝幹高大如龍盤空,且能開燦爛之花,結豐碩之果。言三會者,其轉第一次法輪,遇彌勒佛聽經聞法受記度脫者,是為龍華初會;經若干時期,有若干眾生,又聞彌勒佛說法而得超凡入聖者,是為龍華二會;到最後一會,則大轉法輪,凡為彌勒佛所度之機,皆度盡無餘,是為龍華三會。

龍華三會的『時間』: 彌勒菩薩當來下生成佛,其時間距離現在尚遠。根據彌勒上升經記載:釋迦佛對彌勒菩薩說:「閻浮提歲數五十六億萬歲,爾乃下生於閻浮提。」即說明了彌勒菩薩距今二千五百餘年前生天後,需經過人世五十六億萬歲的悠久年代,才能下生人間在龍華菩提下成佛,擊大法鼓,轉大法輪。

龍華三會的『因』、『果』: 末法的眾生,凡是在釋迦佛法中生關係者,皆與彌勒佛發生關係,將來龍華三會皆得受記作佛。但是龍華有三會,到底怎樣分判呢?即是在釋迦牟尼佛法中 發生關係有深淺、大小、勝劣而決定了。其關係深大而勝者,則赴初會;其次則赴二會;其淺小而劣者 則赴三會。

第一會~~修持六度發大心 龍華初會得勝果

在釋迦佛法中,由深刻的了解而起堅固的信仰,能起大乘正信之心,修大乘六波羅蜜行,即得大乘菩薩之果。六波羅蜜即六度,無論其男女、老幼、富貴、貧賤,倘能於釋迦佛法中起大乘正信心,修大乘六度正信行,則此生臨終,必得上生兜率內院,覲近彌勒如來,依教奉行;將來亦隨彌勒如來下生,聞法起行,而得初會正果。

第二會~~三皈五戒赴二會 超凡入聖証勝果

眾生在釋迦佛法中亦能決定信心,皈依三寶,雖不發大乘心,修六 度行而因信仰決定,樂善好施,守持三皈五戒,由三皈而對佛教三寶信仰心,而成為三寶第子,由遵持五戒成為人類中有道德者,故雖不能赴勝妙的龍華初會,而於二會亦得聞 法修行,超凡入聖。(三皈:皈依佛、皈依法、皈依僧。五戒:不殺生、不盜偷、不邪淫、不妄語、不飲酒。)

第三會~~三會度眾無量數與佛有緣皆得度

在釋迦佛法中,凡是與佛法稍生關係者,如偶起一念善心、歡喜心、或合十、禮拜、或 一稱南無佛,乃至於遊嬉中無意生關係者,如入寺瞻禮佛像、念一佛、頌半 偈,無論其為見聞佛法僧三寶者;甚至或見三寶生不信心,不願心,輕慢心者,亦由此而和佛法發生關係;若信不信,若敬不敬,凡在釋迦佛法中生關係者,皆以為佛所付託與彌勒 者;將來皆能赴龍華三會受記作佛。

若是出家佛教徒,即如釋迦佛弟子而違背佛法,破壞佛法,毀謗佛法,造種種惡業,只要將來能聞彌勒佛名,或見三會說法,生 一念歡喜心,往昔罪業皆悉冰消,而得證會解脫;是知龍華三會所度眾生無量無數。彌勒菩薩在佛教史上的地位,是非常之特殊,很多初機者可能未必知道,彌勒菩薩有兩種不同的身份。一是信仰的,一是實際的。

就信仰而言:彌勒菩薩是當來下生的彌勒尊佛,曾經七佛授記,為釋迦牟尼佛的補佐,現正在兜率內院說法,等待釋迦牟尼佛的娑婆世界結束後,他就成為下一世界的法王了;因此彌勒菩薩現在的地位,稱為“一生補處”。換句話說,即是釋迦牟尼的法統繼承人,這個法統的繼承年代,以我們現在人間的觀念來說,是相當遙遠之期,要經過八萬四千歲的交遞增減(每一百年增加一歲,由十歲增加到八萬四千歲,再由八萬四千歲減至十歲,每一百年減一,為一輪次)即是釋迦牟尼佛住世結束,就輪到彌勒菩薩下生,住持正法。此一信仰,不僅是中國流行,就在西藏的密宗也非常流傳。事實上,顯密兩宗對彌勒菩薩,都是有很深厚的信仰。在信仰史上,彌勒菩薩即當來下生彌勒尊佛,則與釋迦牟尼佛、阿彌陀佛等齊;過去曾與釋迦牟尼佛,在弗沙佛座下,同發菩提心。他雖是未來佛,但早己授記成佛,為千佛數中之第五。

就實際而言:也就是史實的,當釋迦牟尼佛降生在印度的時候,彌勒亦隨之下生於南印度婆羅門家,號一切智。自從世尊在菩提樹下成等正覺,名聲傳遍了五印度。彌勒這時,忽有所感,認清了宇宙人生的真相,即捨棄了一切享受,一心一意的歸投世尊而出家,聽佛開示,證無生忍。不久之間,佛在王舍城靈鷲峰上,與他授記。並說了一部《佛說彌勒上生兜率陀天經》,講到彌勒的事跡時,佛對優波離尊者說:“此人從此十二年後,必得往生兜率天上。”當時在座大眾,聞佛所說,皆大歡喜。足可證明彌勒上生兜率的事實。

其後,智慧第一的舍利弗尊者,從座而起,合掌向佛言:“彌勒上生已知,未來下生是何種境界?世尊!能為說歟?及諸在座,皆願樂欲聞?”當時世尊應舍利弗之請求,就將彌勒下生成佛的境象對大眾分別解說,這就是《佛說彌勒下生成佛經》。這部經的內容,將娑婆世界的國土,及未來彌勒下生的時候,八相成道、說法、度生,與及其國土名安樂世界,都說得很詳盡!另《授記經》云:“汝彌勒受我記後,將來成佛度脫人天......未來度生事業,完全負荷於汝”。這是釋迦牟尼佛當眾對彌勒說的,也就是彌勒位居補處,當來在此成佛的證明。

彌勒菩薩的的確確是一位思想人物,他是唯識學的開山祖師,就如龍樹菩薩立《中觀論》,在學術史上,他與龍樹菩薩等齊,一創瑜伽,一創中觀。在學術思想上的彌勒菩薩,有其著作存在,儘管可能有些人懷疑著作者是否就是傳說中的那位“彌勒”,那是無關重要,因為有著作必定有著作人,著作人既是“彌勒”,順理成章可以稱他為唯識學派的第一個論主,並且沒有理由去否定這個論主是假托的。在佛教的經論上,所出現的“彌勒”,是為大眾所信仰,亦為學派所尊奉。

“彌勒”是中國的譯音,是“彌恒利耶”的簡稱,翻為中國文字譯為“慈氏”,因其多生累劫以來,是修行“慈心三昧”,故以此為名;又或以“慈氏”為姓,“阿逸多”是名。梵本彌勒叫阿逸多,藏本也是阿逸多。漢譯是阿逸菩薩,唐譯則除了阿逸多之外,都是照例的譯成彌勒。經中常有:“佛告彌勒曰:阿逸多......”。阿逸多是梵語,翻為“無能勝”。《悲華經》云:“彌勒發願於刀兵劫中,擁護眾生......至極之慈,一切權小皆無能勝,故以名焉。”慈氏兩字,我們顧名思義,即可瞭解其中之含義;他不但在因地以慈氏為姓,即成佛後,亦稱為慈氏。《心地觀經》說:“彌勒菩薩慈氏尊,從初發心不食肉”;由這兩句話,我們可知彌勒得名的由來。

菩薩本誓深重,他最初發心,是從慈心出發的,經中說彌勒最初發心時,即不殺生、不食眾生肉,從此之後都以慈氏為姓。《大日經疏》云:“慈氏菩薩,從久遠劫來,修慈量心,故以慈稱。”又云:“一切如來,必住四無量心,廣度眾生,此四無量心,從如來種性中生,能念一切世界不斷佛種,故稱慈氏。”佛教一般都合起來稱讚人家一聲“慈悲”;悲其實是悲憫心,著重在濟拔他人的痛苦;慈是與樂心,眾生得不到快樂與幸福,要設法施與他。凡是菩薩,都是具足慈悲心的,只不過彌勒菩薩的特德,側重在修習慈心。

須知,諸佛淨土,悉建在娑婆世界之外,唯彌勒菩薩,本誓願力不可思議,特為我們凡夫眾生,建立彌勒淨土於此土之中,實為慈心難量!像釋迦牟尼佛,發願在五濁惡世中成佛,拔濟苦惱的眾生,象徵釋迦牟尼佛的悲心殷重。彌勒菩薩當來下生的世界是淨土,發願在淨土成佛,人人得享快樂幸福,這象徵彌勒的慈心宏博。我們要理解這點,就要學習諸佛菩薩一樣,長養我們的慈心與悲心,盡自己的力量去幫助人,使他人得安樂和利益。不殺生、素食,都是增長慈心的方法,彌勒因修習慈心法門而稱為慈氏。我們能這樣做的話,就可以與彌勒的慈心相應,自然能往生兜率內院了,親近彌勒,聽其說法。

兜率內院之殊勝:十方三世的補處菩薩,將要成佛時,為預備薰修莊嚴淨業,必先生到兜率內院。內院是彌勒和其他補處菩薩之所住處,不受三災,但受諸樂,所謂:“濁世中的淨土”。經中說:須知內院之殊勝,皆是補處菩薩,內證福慧所得,菩薩勝緣所莊嚴的。在內院中央的摩尼寶殿師子妙座上,上有微妙寶帳,以五百億眾寶妙花嚴飾,美麗無比;更有他方世界的百千梵王,手持梵天鈴,恭懸於寶帳之上;又以寶網蓋頂後,禮拜圍繞。

彌勒於釋迦牟尼佛住世時,即往生到兜率陀天中的內院,四十九重如意微妙寶殿,(即欲界六天中之第四天)此天分有內院和外院。外院尚有男女對笑之習氣未盡,屬於凡夫所居;內院為每一位最後身菩薩之住處,故此內院又名“一生補處”。 故此彌勒亦是生於此。兜率義譯曰“知足”,因此中之天人,於五欲中不起貪著,能夠了悟因果之理,對“思衣得衣,思食得食”的境界,能夠知量知足,故又名“知足天”。

彌勒菩薩,則結跏跌坐在寶帳之內,為天眾說妙法,並從其頂上肉髻中,常顯微妙紺璃色光,尚以毘楞伽寶(譯為能現種種如意珠)為作天冠,所謂莊嚴,慈悲備至。更由三十二相,八十隨形好中,各顯出八萬四千的光明寶色、寶雲,使見者讚嘆欣慕不已。兜率內院寶殿所集的,悉是化佛、菩薩、緣覺、聲聞、及諸天眾,圍繞護持;在寶殿外周圍,金光明耀奪目,且自有梵音,遠播法音,晝夜常鳴,其莊嚴殊勝,實難比擬!彌勒菩薩上生到內院,並不是為享受而上生的,是欲成佛度生而上生兜率之內院,因其有“上求佛道的志願,下化眾生的悲心”晝夜常為天人說法,還往他方國土,在諸佛座下聽教、聞法,待眾生緣熟,即施用權巧,來人間隨類示現,度化眾生。

應化事跡~~談到彌勒應化人間的事實,在中國中例不勝舉,實在太多了,只因“時人自不識”而矣!現就將彌勒在中國浙江省,應化的兩件事跡多為人熟識的講說一下:

一、 在六朝時的梁代,彌勒於今浙江省義烏縣城,現居士身,化名傅翕,當時人皆稱他為傅大士,與梁武帝非常友好,常被詔入京,於是宮中大開法筵,宮中文武百官得益不淺,尤其是武帝受其感化,而成為虔誠的佛教信徒。武帝的愛妃郗氏,不信佛法,毀謗三寶,因其業障深重,終於急病暴斃,墮入蟒蛇之身。一日夜間托夢向武帝哀泣云:“我因生前毀謗三寶,故遭此大蟒蛇之身,請代我禮請高僧大德超度,否則我永不得脫......。”

武帝驚醒後,即咨詢滅罪之法,傅翕介紹武帝親往鎮江金山江天禪寺,禮請寶誌禪師,啟建法會四十九天即今日我們所禮之梁皇寶懺也。其後,妃郗氏後又托夢告知武帝:“得蒙汝禮請寶誌禪師,承造功德,已獲超脫蟒身,得生三十三天。”這時傅大士遊化他方,不知所蹤,曾著《心王銘》和《法身頌》供後人讀誦,時人深信傅翕為彌勒菩薩之化身。適值其時達摩東來,將禪宗帶入中國,那時的佛法,真是盛況空前,“南朝四百八十寺,多少樓台煙雨中。”由這兩句詩,可見武帝對佛教的熱心,佛法燦爛之花,曾開遍了全中國各地。我們也可知,不能不歸功於彌勒菩薩化身示現傅大士了,當時朝野之士受其影響,深信佛教,使佛法得以流傳。

二、 中國後五代時,也是梁代,彌勒又應化於浙江省奉化縣,作布袋和尚,自稱“契此”,此一“契”字,在佛經中上說:“契為契合之義,上能契合諸佛之理,下能契合眾生之機”,化作布袋和尚,因能契合此方眾情,故云契此。其身體肥碩,終日袒胸露腹,出語無定,常持錫杖荷布袋,右手提羅漢珠遊化四方,見則求乞,藏於布袋,故世人稱為布袋和尚。

有一次,作“遊戲三昧”於浙江天童寺:當天傍午,聞寺中梆響,隨眾僧到“五觀堂”受供,頓時風雨大作,他現出嬉笑瘋癲的模樣,老實不客氣的就坐上方丈和尚的法座上,僧值師請他下來,他不理睬,於是又叫行堂師把他拖下來,無奈他穩如泰山,動也不動。這時僧值師火氣來,自己走到法座中央,氣衝衝地舉起右手,揪住他垂直的左耳,想把他拉下來;僧值師拉住他的耳朵只顧向前走,怎知那布袋和尚的耳朵,就跟著僧值師拖了一丈多長,而身體卻是絲毫不動。

這時,坐在兩旁的大眾看見這情況,都嚇得目瞪口呆起來。時侍者見僧值師沒有呼“站起來”,於是就自己說了一聲:“大和尚來了!”僧值師見到方丈和尚來,就立即走近把這件事說明給他聽。這時僧值師滿以為法座上的布袋和尚不得了,要吃方丈的耳光,那知反而被呵斥的是自己。方丈很和藹地對布袋和尚說:“請慈悲大眾的無知愚昧吧!就請你坐在這兒。”

布袋和尚回答說:“我天天坐在這裏!”這位方丈和尚對於這位布袋僧,早有所認識了!於是就另立座位於對面,從這天之後,那位布袋僧,每天受午供的時候就來了,而且老實不客氣的就是坐在中央方丈的法座上!沿至今天,很多寺院的五觀堂中,中央還是供奉著一尊彌勒像,我相信是由這宗公案而來的。而寺院中所供奉的彌勒菩薩像,大多是布袋和尚的形態呢!

到了梁貞明三年布袋和尚就掛錫於岳林寺,因為他遊戲人間的因緣已盡了,就向大眾告辭,結跏跌坐在大雄寶殿前之磐石上。這時,寺中的大眾都雲集來,一起靜聽他的法旨。他最後說的偈語:“彌勒真彌勒,分身千百億,時時示世人,時人自不識。”單從上面所說這兩段公案,足見彌勒菩薩,與中國眾生,真有一段不可磨滅的因緣。

求生兜率內院的修法~~凡修持一切法門,不出信、願、行,欲求生兜率淨土,亦不離此信願行三者,是往兜率內院之三種資糧。

一、信:信是斷疑生解之義。須知佛法如大海,由信而能入。《華嚴經》云:“信為道源功德母”。我們深信兜率內院是彌勒菩薩,受釋迦牟尼佛殷懃付囑,為欲度釋尊佛法中未得勝緣,而欲得解脫者所建立的。《大寶積經.摩訶迦葉會》云:“彌勒!現付囑汝,當來末世,後五百歲,正法藏時,你當守護佛法僧寶,莫使斷絕,更令一切眾生,悉得解脫。”由我們要當信如來金口所宣,應如是受持,決定上生兜率淨土是無可置疑的。

二、願:願是發願。《法苑珠林》云:“凡夫力弱,習惡固多,其心怯弱,初學佛法,恐畏退散,故常發大願,扶持是行,乃至終身......自在往生,彌勒內院,得至佛前,隨念修學,證不退轉。”由此可知,求生兜率淨土,必須常發大願。玄奘大師也是一生常修彌勒行,發願上生內院得見彌勒,同時常對大眾說偈云:“南無彌勒如來,應正等覺,願共含識,速奉慈顏!南無彌勒如來,所居內眾,願捨命已,必生其中!” 另近代高僧太虛大師亦倡導兜率淨土法門,其將雪竇寺的晚堂功課,回向文改修唱云:“四生昇於內院,三有托化兜率......兜率內院慈氏尊,大智大悲濟含識......南無兜率內院一生補處當來下生彌勒尊佛。......上生兜率宮,同赴龍華會,十方三世一切佛......摩訶般若波羅密”。

三、行:行是實行,所謂實際修持兜率淨土法門。兜率淨土法門,攝機最廣,行持最易,古德云:“一齋戒能為上品之修因,一稱慈氏聖號,便成彌勒眷屬。”欲求至速成就彌勒淨業者,常修六事行法:1.精勤修習福、敬、恩、悲田中,所作事等。2.威儀不缺,堅守諸戒,常稱聖號等。3.獻地掃塔,莊嚴道場,整修佛像等。4.香花供養,四事雜物,隨意給濟等。5.勤修有漏凡夫三昧,聞思定等。6.廣讀大乘經典,演說修習十善業等。具備六事者,則能上品上生,其中修一二種,亦可得上生兜率淨土,親見彌勒菩薩,聞法證果。

能修持最簡便的六事行法,就必能獲得彌勒菩薩的大悲不思議力,由頂門上放出眉光,遣令無數的天子,雨天曼陀羅花,來到眼前,奏鳴天樂,散播異香,須臾之間,即到兜率陀天,安祥的坐在寶蓮臺上,身心得到泰然自在。聽聞妙法,速證不退還果。當知,時際末法的今日,魔強法弱,善知識難遇,唯有勤修彌勒淨業,求生兜率淨土,親近彌勒菩薩,證不退轉,將來得赴龍華初會,蒙佛授記,得無上正等正覺。此是釋迦牟尼佛,為我們末法眾生而宣說之法。

依《解深密經》中,釋迦牟尼佛說法之次序,初時為聲聞人等說四諦法,是“有教”;二時為發修大乘者,說無自性,無生無滅,是“空教”;第三時說三性三無性,是“了義”教,即“非空亦非有”。佛陀入滅後,由迦葉、阿難、優波離等結集的小乘三藏,得當時國王大臣的宏傳保護,雖有菩薩結集的大乘法,但是不為一般人所知道,所以佛陀入滅後五百年中,小乘教法成為了主要學派;到佛滅後六百年間,有馬鳴菩薩出世,著《佛本行讚經》等,竭力提倡大乘佛法,這時大乘教法才露其端倪。繼而龍樹菩薩應運而生,依據《大般若經》造《中論》等破斥小乘執有,闡揚大乘畢竟空義,得其弟子提婆菩薩之助,造《百論》等廣破外道小乘。但大乘之空義,非上根利智的人,不易徹底了解;龍樹和提婆菩薩入滅後,智慧稍差者,往往執空而墮於惡取,走上佛陀所喝斥的斷見邪途!

九百年間,有無著菩薩出世,於小乘沙婆多部出家,修空觀無驗,得賓頭那尊者來教其空義,但無著自感不應止於此,乃以神通力往兜率親依彌勒菩薩受教,因而悟入大乘空義,並且為了取信於人,特請彌勒下降人間,說《瑜伽》《中邊》等論,發揚第三時深密之教,無著自己亦依《解深密經》、《瑜伽論》等,造《攝大乘論》、《顯揚聖教論》等,奠定五法三性唯識的雛型體系,晚年著《唯識三十論》,成為釋迦牟尼佛入滅九百年後,佛教流行於世的宗派。

法相宗在印度稱為瑜伽宗,又作瑜伽派。係奉持《瑜伽師地論》之學派。於印度大乘佛教中,與“中觀派”相對。此宗派以彌勒為初祖,無著繼之,其後有世親、陳那、親勝、火辨、安慧、戒賢、智光等,相繼發揮三性中道之旨,提倡觀行萬法唯識之理,以悟入真如之性。其後此教派傳入我國,漸分為地論宗、攝論宗、法相宗,而以法相宗為盛行。義淨之《南海.寄歸內法傳》卷一(大五四‧二○五下):“所云大乘,無過二種,一則中觀,二則瑜伽。”

《瑜伽師地論》是彌勒講述,無著記,略稱《瑜伽論》。收於大正藏第三十冊。係瑜伽行學派之基本論書,亦為法相宗最重要之典籍,更為我國佛教史上之重要論書。內容記錄作者聞彌勒自兜率天,降至中天竺,阿踰陀國之講堂說法之經過,其中詳述瑜伽行觀法,主張客觀對象乃人類根本心識之阿賴耶識,所假現之現象,須遠離有與無、存在與非存在等對立之觀念,始能悟入中道,為研究小乘與大乘佛教思想之一大寶庫。由於本論廣釋瑜伽師所依所行之十七地,故又稱十七地論。又十七地之中,尤以“菩薩地”為重要。

以奉行《瑜伽師地論》等教說之宗派。又作瑜伽宗、瑜伽行派。即行於印度,與中觀派對立之大乘佛教教派。初祖為四、五世紀之彌勒論師,以宣說《瑜伽師地論》、《辯中邊論頌》、《大乘莊嚴論》等而奠定開宗之基。其後,無著稟其教旨,著《攝大乘論》、《顯揚聖教論》等。未久,世親繼之,撰《十地經論》、《唯識三十論頌》等以光顯教說。唯識宗遠尊印度彌勒菩薩為宗主,彌勒出世說《瑜伽師地論》,無著稟承教法而著《莊嚴論》、《攝大乘論》。世親繼而著《唯識二十論》、《三十論頌》等。玄奘於唐.貞觀年間,至印度求法,從戒賢、智光諸論師習受瑜伽、唯識等論。歸國後其弟子窺基依玄奘大師口述,撰成《唯識論述記》,發暢奧義,又撰《成唯識論》掌中樞要以釋之,而蔚成唯識宗學。

世親之弟子陳那亦作《觀所緣緣論》、《入瑜伽》等論著以宣揚瑜伽思想,復著因明正理門論而定因明之論式。同時復有親勝、火辨二大論師注釋世親之《唯識三十論頌》。相繼而起者另有德慧、安慧、護法、難陀、清辨、戒賢、淨月、勝友、最勝子、智月、法藏、智光、無性、親光、德光等諸師,相繼發揮三性中道之旨,提倡觀行萬法唯識之理,以悟入真如之性。

瑜伽派本與中觀派世代對立,彼此論難。然八世紀初,寂護及弟子蓮華戒融合中觀自立派與瑜伽派之思想,成立瑜伽中觀自立派。此派思想,有關勝義諦者乃採用中觀自立派之論點,有關世俗諦者則依據瑜伽唯識之立場。八世紀後,印度佛教傳入西藏,西藏佛教改革者宗喀巴以甚深觀、廣大行,意圖綜合般若中觀與瑜伽唯識兩派。八、九世紀以後,瑜伽派為中觀派綜合攝取,獨立學派不復存在。

在中國,以北涼.曇無讖所譯之《菩薩地持經》(即瑜伽師地論.菩薩地)、劉宋.求那跋摩之《菩薩善戒經》,及北魏.菩提留支、勒那摩提等之《唯識二十論》、《十地經論》等為瑜伽派經論之最早譯介。其後,中國之瑜伽派漸分為地論宗與攝論宗;前者係以《十地經論》為主,後者則以《攝大乘論》為主。兩宗雖同立“八識緣起”之說,然地論宗以阿賴耶識與如來藏心同視為真識,攝論宗則視阿賴耶識為妄識,故別立第九阿摩羅識,此為兩宗論點最大之歧異。直至唐代,玄奘譯出《瑜伽師地論》、《顯揚聖教論》、《辯中邊論》等諸論,又糅譯十大論師之《唯識三十頌釋論》,編成“成唯識論”等書,方乃展開法相宗之教說,而盛行於中國與日本。

“慈宗”就是“彌勒宗”,因上來已說梵語彌勒,此翻為“慈氏”乃立“慈宗”的名義。一般人以為“慈宗”就是“慈恩宗”,其實不然。“慈恩宗”是唐.高宗皇帝建大慈恩寺於陝西長安,時玄奘法師已從印度返回中國,大弘新譯經論,唐.高宗禮請玄奘法師住持大慈恩寺,後其高足窺基法師繼之,世稱慈恩大師。玄奘與窺基所弘之法相唯識教觀,稱為“慈恩宗”。“慈宗”最重要者在宗奉慈氏菩薩即彌勒菩薩,以上生兜率內院為宗。中國淨土宗初祖廬山慧遠大師的師父──道安法師,是宗奉彌勒菩薩而求生兜率內院,這是“慈恩宗”前早有“慈宗”的證明,推考唐朝以前還是修“慈宗”的居多,如中國唐以前的佛像以彌勒像為多,唐以後才雕刻阿彌陀佛或西方三聖等像,所以“慈宗”的淵源甚廣。

在中國佛教宗派而言,法相唯識教觀都依慈氏(彌勒)為本,故“慈宗”可以包括“慈恩宗”,但“慈恩宗”不能概括“慈宗”。慈宗三要已具備經律論三藏,《瑜伽真實義品》教理屬論,《菩薩戒本》軌行持屬律,《彌勒上生經》修證上生果屬經;另唯識宗常稱“六經十一論”:所謂六經是《華嚴經》、《解深密經》、《厚嚴經》、《分別瑜伽經》、《大乘阿毗達磨經》。十一論者,《瑜伽師地論》、《大乘莊嚴論》、《顯揚聖教論》、《辨中邊論》、《成唯識論》、《百法明門論》、《唯識二十論》、《集論》、《雜集論》、《攝大乘論》及《觀所緣緣》等。都是“慈宗”的法藏。

然而這般都只不過是就慈宗的主體上而言,若依全體廣用來說,凡是本師釋迦牟尼佛所弘揚之法門,大多付囑彌勒菩薩在各種經律上也講到彌勒菩薩的因緣,如無量壽經中佛是也。而禪宗的初祖迦葉尊者也肩持釋迦牟尼佛衣,入定雞足山,以彌勒當來下生的時候,交付於彼。所以關於本師釋迦牟尼佛所稱,大小、性相、顯密、禪淨等法門,皆為當來下生彌勒佛,所承先啟後的“慈宗”所宗;現在一切五乘三乘大乘、性相顯密的佛法,都是彌勒菩薩所肩負宣揚的佛法,由是融攝各宗派,以“慈氏”為大皈依處。

五乘者:1.人乘,人以三歸五戒為乘,運出三塗四趣而生於人道。2.天乘,以上品十善及四禪八定為乘,運載眾生越於四洲而達天界。3.聲聞乘,即以四諦法門為乘,運載眾生越於三界,至有餘涅槃而成阿羅漢。4.緣覺乘,即以十二因緣法門為乘,運載眾生越於三界,至無餘涅槃而成辟支佛。5.菩薩乘,即以悲智六度法門為乘,運載眾生總超三界三乘之境,至無上菩提大般涅槃之彼岸。三乘者:聲聞、緣覺、菩薩。三乘教法則針對眾生之性情與能力,而分為聲聞、緣覺、菩薩等,並以其各有三種不同之果報。

從早期原始佛法開始,一直流傳至今來觀察得知,在印度流行有三個五百年之不同:最初五百年是三乘或小乘的佛法,現在仍流行於斯里蘭卡、緬甸、泰國等地;第二個五百年有龍樹、馬嗚、無著、天親等出世,將佛滅後逐漸隱沒的大乘佛法,發揚光大出來,即現今流行於中國、日本、韓國、港澳等處;第三個五百年顯密大乘而並行,密宗獨盛的時候,今流行西藏、青海、蒙古等處者皆是;此是佛法皆契合各時各地,不同機程之眾生而有差別;溯其根源,都是從釋迦牟尼佛覺海心源之所流出,而皆會於一生補處,慈氏(彌勒)菩薩為承先啟後之總樞。故“慈宗”就是一切佛法的總樞機,也即是從釋迦牟尼佛大圓滿覺中流布在世上之佛法全體大用,皆會歸於當來下生彌勒尊佛,謂之“慈宗”也。

智光經云:過去古世有彌勒如來,在眾華敷世界,成等正覺時。有智光明仙人,最初聞古彌勒佛說慈三昧光大悲海雲經,起而問難,不為所屈,乃發心皈依,並誓願成佛,亦名彌勒。又其初生,即不食肉,故號慈氏。當釋迦牟尼佛,在娑婆世界成佛時,彌勒菩薩與釋迦佛,同時出生在印度。彌勒生於南印度,波羅奈國,劫波利村婆羅門家。菩薩初生時,即具足三十二種大人之相,聰穎超群。為欲化度父母族人,發心依佛出家,未久即能通達一切經典,從佛遊化,以諸色像,普門示現。后在法華會上,助佛宣化,蒙佛授記。十二年后,上生兜率,建立天宮淨土,接引天宮行人,同歸法化。後於娑婆時間,五十六億七千萬年,下生娑婆世界,次補釋尊,示成佛道。龍華三會,度人無數。

歷史傳說,梁朝時代的傅翕居士,是彌勒菩薩的應化身。曾有梵僧問他;「吾與汝同在釋尊前立誓,同生兜率,化諸天眾,何時當歸?」翕曰:「當以度生為急,何暇思天樂耶?」傅居士逝世,有偈曰:「空手把鋤頭,步行騎水牛,人從橋上過,橋流水不流。」又在臨終前,對大眾曰:「我從第四天來,為度汝會,次補釋迦世尊也。」人乃知其本跡。

佛祖歷代通載卷十七曰;「明州奉化,布袋和尚,號契此。為人不拘小節,常攜一布袋,遊化市纏,見人即乞衣服、飲食,悉入袋中,亦未見其取用,人號之為長汀子。」嘗臥雪中,雪不沾身,人皆奇之。示人吉凶,無不靈驗。有保福和尚,問其佛法大意,師放下布袋,叉手而立。保曰;「更有向上事否?」師負袋去。又有僧問:「和尚於此作什麼?」師曰:等個人來,曰:人來也!師曰:汝非是此人!師臨終坐磬石上,說偈曰:「彌勒真彌勒,分身千百億,時時示時人,時人自不識」。偈畢,安然而化。

彌勒菩薩,於上生兜率天宮之后,以其歷劫修集之福因,感得內院莊嚴淨土。當彌勒菩薩蒙佛授記,上生兜率天宮內院之后。眾天子虔誠禮敬,發誓願已,即以寶珠天冠,化成各種寶物,及天宮殿,而為供養。時有天神,名牢度跋提,願為菩薩建善法堂。願已額上,出生五百億寶珠、琉璃等,彼諸摩尼寶珠,旋轉空中,化作四十九色微妙宮殿,其諸欄楯,皆七寶成,欄楯之間,化生九億天子,五百億天女,天子天女,各化萬億七寶蓮花,花上放光,無量光芒,光中天樂,不鼓自嗚,樂聲所演,都是講的:四弘誓願,十善業道、四無量心等五乘教法,聞者皆能發起無上菩提之心。時諸宮殿,垣牆之中,有琉璃渠,渠皆五百億寶珠合成,一一渠中,有八味水,八色具足,其水上湧,繞梁棟間。

內院七寶宮中,有獅子座高四由旬,皆以閻浮檀金,及以白銀、升璃、玻璃、赤珠、瑪瑙而嚴飾之。獅子座的四角上,化生四色蓮花,所有的蓮花,皆是百寶莊嚴而成,其寶各放百億光明,非常美妙。五百億,眾寶莊嚴之法座,寶帳。四維上下,各有萬千大梵天王,各持名貴珠寶,化作寶鈴,懸諸寶帳,並以羅網,覆其上。時有無數天子、天女,并諸眷屬,各執寶花,散獅子座,其座四角蓮花之中,自然化生四百寶女,手執白拂,周圍侍立。宮殿四角,有大寶柱,柱中各現百千樓閣,皆以摩尼寶珠,以為交絡。各樓閣中,都有百千美妙天女,手執樂器,演揚著:苦、空、無常、無我的,諸般波羅密。時十方諸天,報盡往生兜率天宮,親近彌勒菩薩,進修佛道。時又有寶幢、華德、香音、喜樂、正音聲等,五大護法天神,各執以一兆劫數,說不盡的各種不同的珠寶蓮花,妙音、音樂、梵唄,妙莊嚴具,莊嚴宮殿內外,及大環境,上供彌勒菩薩。樂中演揚出:五戒、十善、四諦、十二因緣,以至六度萬行,無量善法,利益眾生。修學佛法的人,見色、聞音之后,心皆清淨。以上簡述兜率淨土的一切莊嚴,若廣說者,釋迦世尊曾說:「窮十小劫,也難說盡。」

華嚴經要解云:此經所詮,以毘盧法身為體,以文殊妙智為用,依智斷習,則普賢妙行為因,習盡智圓,則補處彌勒為果。一藏體要,不離此四。故以毘盧為教主,所以立體也;以文殊為信首,所以起用也;以普賢發妙行,所以示因也;自十信而始,五位(信住行向地)而終,乃見彌勒,所以示果也。然大經之體用因果,必依毘盧、文殊、普賢、彌勒,何也?梵語毘盧舍那,此云光明遍照,在佛為清淨法身,在人為本覺妙性,華嚴以此為體者,直欲眾生,見妙性而證法身也。梵語文殊師利,此云妙德,在佛為普光大智,在人為觀察妙心,華嚴以此為用者,則欲眾生明妙心而證大智也。普賢者,德無不曰普,佑上利下曰賢,在佛為真淨妙行,在人為塵勞業用,華嚴以此為因者,直欲眾生,翻塵勞而成妙行也。梵語彌勒,此云慈氏,在佛為補處之主,在人為數取之身,華嚴以此為果者,直欲眾生,離數取而趣補處也。

又華嚴經入法界品善財童子,蒙彌勒菩薩接引,進入毘盧遮那莊嚴藏大樓閣,給予彌勒菩薩,於五十三種偉大的佛法成就,由衷的讚嘆。稱許如此偉大的莊嚴樓閣,是住於如是等諸功德的聖者之所住處。彌勒菩薩也接著以一百一十三頌的經文,向大眾讚揚、介紹善財童子的佛法修養,功德成就。其中並有五頌經文,是彌勒菩薩給善財童子授菩提記的預言:這是五十三參中的第五十一參,也是最后畢業一參的故事,從此一故事,我們也就可以知道,彌勒菩薩在華嚴法門中的地位之尊崇了。

法華會上,亦曾記載彌勒菩薩,在然燈佛弟子中,名曰求名。是人當時雖不甚精進,但以種諸善根、福德、因緣,得值無量百千萬億諸佛,供養恭敬,尊重讚嘆。以是因緣,乃能參與今此法華大會,為發起眾之代表。並蒙釋尊授予菩提之記。補處釋尊之後,將來此土作佛,號慈氏如來。由此可知,彌勒菩薩,不是一位普通菩薩,而是我們娑婆世界,候補釋迦佛之后成佛的一位「儲佛」之尊也。

往生彌勒淨土要發大乘菩提心!上生經疏題序中窺基大師說;「諸天勝妙之處,佛經中介紹了很多地方,一生補處菩薩,何獨求居兜率?」他解釋說;「知欲樂之滿足,容易養求厭離心,同時此天,也有菩薩居中勸化故!上界、惡趣,既無佛現,不如知足故,三際諸佛,皆同住故。兜率淨土,利益如是,故應發大乘心,求願往生。經云:「若有比丘及諸大眾,不厭生死,樂生天者,愛敬無上菩提心者,欲為彌勒作弟子者,當作是觀。作是觀者,應持五戒,八戒,具足戒,身心精進,不求斷結,修十善法,一一思惟,兜率陀天上,上妙快樂,作是觀者,名為正觀。若他觀者名為邪觀。」這段經文,佛從心行方面,提示的修法:一、是意業方面的修法,這也就是發大乘心。其一、樂生天者,為得親近彌勒慈尊故。其二、愛敬無上菩提心者,欲求大菩提果,必於大菩薩所,聽聞大法,修勝行故。其三、欲為彌勒作弟子者,願於濁世,作善利行,效彌勒慈心,廣救濟政。

作是觀者下,是屬行修方面的啟示,修行應從持戒做起,所以佛要修彌勒淨土法門的行者,應從合手人倫道德的方面著手,所謂五戒、八齋、具足戒、都是維繫身心,遠離惡業的修法,身能持戒,心就不放逸,而精勤道業,但菩薩所以修行,旨在救度眾生,所以為了接近眾生,不求斷於煩惱結縛,所謂「留惑淵生」是也。但身口意三方面的十善業,是要認真修持的,因為這是生天的基本要求。經文所示,是佛指示我們起修的心、行準備。使我們有了正確修行認知后,再來提示正式修行方法。

什麼是龍華三會?「龍華三會」的意義,必須從彌勒佛將來下生此士的關係上來說明。因為彌勒佛當來下生成佛,是在龍華樹下,亦猶現在的釋迦牟尼佛的菩提樹下證果一樣。其樹名龍華者,言其枝幹高大如龍盤空,且能開燦爛之華,結豐碩之果。言三會者,亦與釋迦牟尼佛的三轉法輪相似。其轉第一次法輪,遇彌勒佛聽經聞法授記度脫者,是為龍華初會;經若干時期,有若干眾生,又聞彌勒佛說法而得超凡入聖者,是為龍華二會;到最後一會,則大轉法輪,凡為彌勒佛所度之機,皆度盡無餘,是為龍華三會。其實,彌勒佛當來下生人間說法何止這三次呢?不過是指大會而言,其第一大會度脫人天無量眾生,乃至第三大會亦度脫人天無量眾生罷了。從這第一、第二、第三會中,由聽聞正法,依教修行,而得證果的無量無邊眾生,是謂龍華證果。

怎樣赴龍華三會?依彌勒上生經和下生經等所說,彌勒佛是本師釋迦牟尼佛在此界授記成佛的弟子,他所教化的世界,亦是釋迦牟尼佛所化的世界。故現在的人,應當依現在本師釋迦牟尼佛的教法而修行,亦如將來世界的眾生,依將來世界教主本師彌勒佛的言教而修行一樣。釋迦佛曾將其未曾度盡的眾生,皆付囑於當來下生的彌勒佛,故現在的人,凡是在釋迦佛法中生關係者,皆已與彌勒佛發生關係,將來龍華三會皆得授記作佛。

若諸位發願是釋迦佛法中者,將來皆為彌勒佛所攝受,赴龍華而證果是無疑的了。將來必有同赴龍華三會的一日,但是龍華有三會,到底怎樣分判呢?解答這個問題,就是釋迦牟尼佛法中發生關係有深淺、大小、勝劣而使然了。其關係深大而勝者,則赴初會;其次則赴二會;其淺小而劣者則赴三會。是則雖說人人皆可赴龍華三會,而勝者精進赴初,劣者懈怠落後,其時間之長短,功果之大小,則不可不區別了。

其在釋迦佛法中,由深刻的了解而起堅固的信仰,如大乘起信論說的起大乘正信之心,修大乘六波羅密行,即得大乘菩薩之果。六波羅密即六度,修六度即能對治六弊;布施對治慳吝,持戒對治惡業,忍辱對治瞋恚,精進對治懈怠,禪定對治散亂,智慧對治愚痴。若論其為男女、老幼、富貴、貧賤,倘能於釋迦佛法中起大乘正信心,修大乘六度行,則此生臨終,必得上生兜率內院,親覲彌勒如來,依教修行;將來亦隨彌勒如來下生,聞法起行,而得初會證果。

故能發大乘心,修六度行,不但為自己個人離苦得樂,而且為普救一切眾生離苦得樂求證阿耨多羅三藐三菩提果,則將來必赴龍華初會,得大勝果。那末,如何是初會不證果而待二會證的呢?是由於釋迦佛法中亦能起決定信心,皈依三寶,雖不發大乘心,修六度行,而因信仰決定,樂善好施,守持三皈五戒,由三皈而對佛教三寶起信仰心,而成為三寶弟子,由遵持五戒成為人類中的有道德者,故雖不能赴勝妙的龍華初會,而於二會亦得聞法修行,超凡入聖。三皈、即皈依佛,皈依法,皈依僧。倘只初會與二會,則普度眾生必不廣,因初會範圍甚小,只度利根之機;二會範圍稍廣而非遍;故擴而大之普度一切,則唯龍華第三會了。

凡與佛法稍生關係者,如偶起一念善心、歡喜心,或舉一手、低一頭,乃至於遊嬉中無意生關係者,如人寺瞻禮佛像,念一佛,誦半偈,無論其為見聞佛法僧三寶者;甚至或見三寶生不信心、不願心、輕慢心者,亦由此而和佛法發生關係;若信不信,若敬不敬,凡在釋迦佛法中生關係者,皆已為佛所付託與彌勒者;將來皆能赴龍華三會,授記作佛。

上面是指在家佛教徒而說,若出家佛教徒,好的不消說,即如為釋迦佛弟子而違背佛法,毀謗佛法,破壞佛法,造種種惡業,只要將來能聞彌勒佛名,或見三會說法,生一念歡喜心,往昔罪業皆悉冰消,而得證果解脫;是知龍華三會所度眾生無量無數。

現在世間有塑畫佛像,流通經典,削髮為僧,表現三寶功德於人間,無非想世人見相作福,與佛法發生關係;如草本種子落土必抽芽,佛法的種子落於八識田中,其發芽生長亦正如此。依釋迦佛的大悲願力,凡於佛法中生關係者,皆已付囑於彌勒佛者,龍華三會皆得度脫。法華經所謂「或能舉一手,或復小低頭,若入塔廟中,一稱南無佛,皆共成佛道」;此之謂歟?不特此也,小孩於遊戲中無意間見三寶形像,印象落於心田,將來因緣成熟,種子皆得發芽生長而開花結果,不過「只爭來早與來遲」而已。

現在若發大乘心修六度行,將來即赴初會;縱不能做到六度,即修三皈、五戒、十善的道德,亦得赴二會超凡入聖;即使初會、二會都不赴,則如現在入寺,甚至或聞一聲暮鼓晨鐘,印象深印於識田,播下種子,結了因緣,將來皆得於龍華三會,證聖無遺。但雖人人皆得為將來龍華三會之眾,而在彌勒佛未下生之前,尚須經歷長久的空間和時間,似乎渺茫,我們將賴何為依住呢?

在彌勒上生經說:「若有得聞彌勒菩薩摩訶薩名者,聞已歡喜恭敬禮拜,此人命終,如彈指頃即得往生」。就是現在釋迦佛法中聞是菩薩名字,知其在兜率內院說法,發願身心皈依,為其攝受,則此生臨終必得上生內院,見佛聽法,是為最切近而現身得著歸宿的方法。同時,將來亦得隨彌勒佛下生而授記作佛,故上生經又說:「如是等眾生,若淨諸業行六事法,必定無疑當得生於兜率天上,值遇彌勒,亦隨彌勒下閻浮提,第一聞法,於諸佛前授菩提記」。

文章定位: