林口竹林山觀音寺主祀觀世音菩薩,本於五湖、五坑、龜山一帶輪流奉祀而未有祠宇。傳昭和十二年(1937)日本政府推行皇民化運動,傳統民間信仰遭遏止,遂由民間藏匿家中暗中祭祀;隔年(1938)日本政府方同意興建日式風格的寺宇(林口民間有一傳說,一位平素不信觀音媽的日本警察,其兒子生病卻找不出病因,幸逢觀音媽顯靈而癒,從此日人方准建寺),再一年(1939)竣工,名「竹林山寺」,取蘆竹、林口、龜山三鄉信眾之「竹」、「林」、「山」而來。戰後其濃重日本風味之建築已悖於時勢,故創建不過七年,民國三十五年(1946)即又改建為傳統閩南式建築,民國三十八年(1949)完工,並易寺名為「竹林山觀音寺」。現貌為民國八十九年(2000)動土改建,整體工程相當浩大,預定民國一百零一年方落成。

藝師黃龜理戰後雕作之十八手觀音

目前存於寺前花園之形似狛犬之石獅與石燈籠應即日治時遺物。當初發現這對也是誤打誤撞,原本是要記錄戰後改建的傳統閩南石獅,2004年到現場時,戰後改建的構件早已拆解,新建石材全為大陸進口的青斗、花崗,用料粗大氣派,僅見一些舊散件堆陳於廟右空地,已未見傳統閩南石獅之蹤影。大老遠跑到林口卻撲空,正不甘心地在週遭閒逛時,這才見到是對「石獅」。

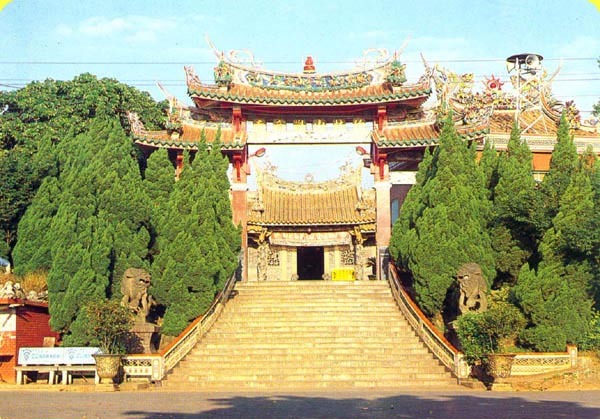

2000改建前舊貌,可見山門前有閩南石獅一對

圖片來源:.網路,多年前存作參考,現已找不到連結,如有侵犯到著作權,煩請告知在下改進

2000年改建前舊貌,可見有門前石獅.龍柱等石作

圖片來源:林口竹林山觀音寺

是對石獅/狛犬分置於寺前下花園的兩側台階前,安山岩材質,依頭部擺動方式推斷,原應為一一型擺設。阿82×35×79,吽80×34.5×77。雄獅(阿形狛犬?)股間略有起伏但並不明顯。四肢末端四有旋毛紋,肘間飾渦卷紋,尾端呈尖峰狀,背脊處未飾鬃毛 。

雄獅/阿形狛犬

雌獅/吽形狛犬

雌獅/吽形狛犬正面

雖然相關文獻皆稱日治時期竹林山寺是寺廟而非神社,不過引人玩味的是,臺灣省文獻委員會採集組主編之《臺北縣鄉土史料(上冊)》,其中所收錄林口耆老林金田先生的口述(1997:482):

這座廟宇-竹林山觀音寺,原來的情形是這樣的。民國二十七年,是採日式建築,因為當時不能興建中國式的廟宇。在日本統治時代,所有的中國神明都被拿去焚毀,因此當時的地方仕紳如陳添秀議員與他的兄長陳隆,就把觀世音菩薩神像請至家中藏匿起來。之後,跟日本人交涉,認為有需要蓋一座寺廟,因此,便興建了一間日式的廟宇,中央主奉天照大神,觀世音菩薩的神像則放置在側旁。

這、要算是神社亦或寺宇呢?

花園內石燈籠有"昭和十三年五月建之"字款

花園內用途不明之基座

應為戰後以閩南式建築重建時之石作,2006/04/22時訪亦拆卸堆置於廟旁

遭拆解堆放的石燈籠構件

日治時期臺灣作為殖民地的特殊情況,使臺、日間貌似相通的佛教信仰,成為翼贊國策,及日本政府滲透、改造民間信仰管道之一,期間日本佛教甚至發展為皇道佛教,許多傳統寺廟在皇民化時期紛紛依附於日本佛教名下方才免遭毀祀。也只有在這麼奇怪的時空環境,在上有政策下有對策、各打如意盤算時,才會出現這麼因地制宜、互為依存的組合吧。

附記:最近一次跑到竹林山寺也是2006/04/22的事了,現況如何尚待實地確認

2010/08/29再補記:關於竹林山寺前是對狛犬之出處,其實還有其他的解讀,待手邊事情告一段落,希望很快能寫出來....

文章定位: