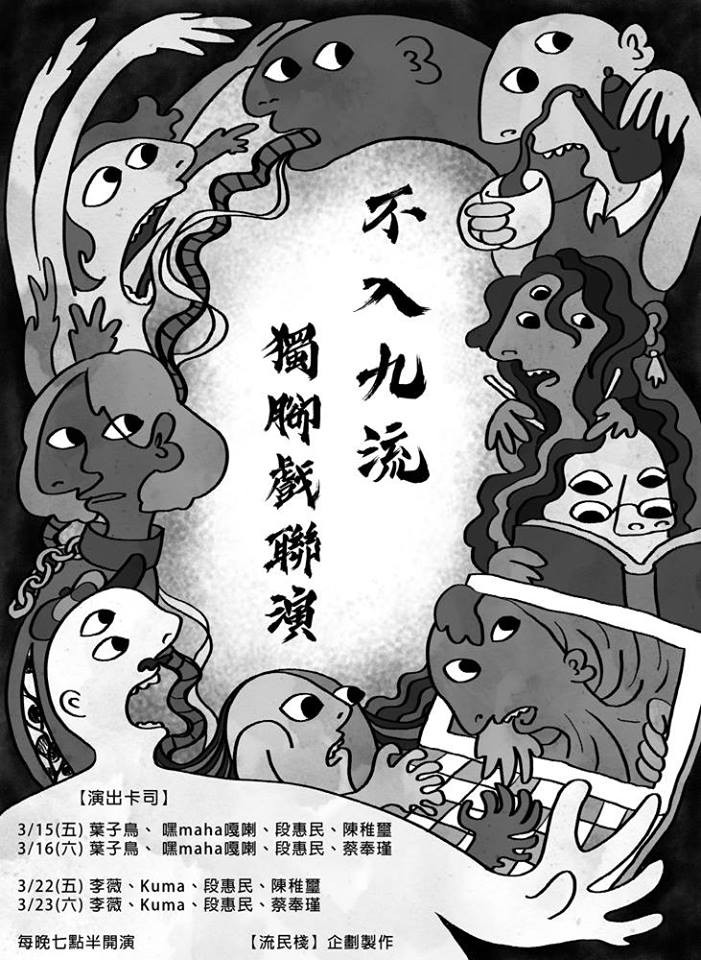

團體:流民棧 (企劃製作)

時間:2019/3/15、3/23 19:30

地點:流民棧

許是主辦的小酒館「流民棧」此名、其與海筆子衍生團體「流民寨」,及向後輻射的左翼文藝景觀局部、兩週的諸位表演者多與海筆子、黃蝶南天、差事迭有淵源,加上「不入九流」(究竟是連九流也不願入,還是連九流也進不去?)如此類似90年代小劇場氛圍的命名感(如四流巨星、放風藝術節、破爛生活節)等因素,當然,更因為創作者們的表演隱含的社會性,在這裡看兩週共七部獨腳戲的感覺與意義,完全不等同在一般劇場看獨腳戲。

獨腳戲在台灣,不只是一種可被類型歸納的單人表演,而更近似存在主義式的單人劇場,抑或殖民現代性下的生命政治劇場、甚至是國際主義式劇場集結的基礎表演形式。譬如1993年,香港「民眾劇社」與「城市當代舞蹈團」合辦「第一屆亞洲民眾戲劇節」及獨腳戲匯演後,幾位劇場工作者受台灣民眾文化工作室之邀來台進行表演與工作坊,揭幕之前,莫昭如為獨腳戲匯演撰一專文〈獨腳戲與民眾戲劇〉,他回顧1990年那一回,亞洲民眾文化工作者在韓國的相遇,當時亞洲各地的參加者都以獨腳戲表現自己國家的政經情勢與殖民歷史,莫昭如從中體會:

「獨腳戲表演的片斷,沒有其他人與(表)演者做對手戲,演員直接與觀眾說話和溝通,觀眾不再純粹觀賞,他受到挑戰。那一趟在情感上甚至演出上投入亞洲各地的殖民/獨裁/統治血淚(肉?)史和民主運動的成長,是個極其震動和激盪的經驗。」(見莫昭如、林寶元編,《民眾劇場與草根民主》)

當時,赴香港參演「第一屆亞洲民眾戲劇節」的台灣獨腳戲表演者為唐曙,演的是以劇作家簡國賢歷經白色恐怖的生命史為素材的《受苦的人沒有名字》。(岔個題順引一引,根據林寶元於〈假民眾與真劇場?--亞洲民眾戲劇節觀後札記〉的記敘,他認為此戲「表現的形式應為『記錄劇場』」。這是我目前讀過,台灣現代劇場的資料中,最早使用「記錄劇場」的文章。)

流民棧中的獨腳戲,另一個語境的連結為海筆子的「自主稽古」,相互扣連,我以為比較重要的是其中對參與者要求「想像表現虛構的他者」,相對的意思就是,參與者不是去模仿一個你在生活中遇過的,你知道他真實存在過的人。換句話說,「自主稽古」潛藏著辯證否定觀的思想,而不只是輪流做,然後彼此看,形成內部的公共的場。

然而,先設這些前提,並不是說這兩週的所有創作者/表演者都必須自動與這些語境產生連結,流民棧亦並非屬於直接面向公眾的公共場域,在各方面來說都「縮小」很多。不過,我們卻不妨從這樣的語境出發,看看這七部獨腳戲回應甚至批判了什麼當代社會狀況?新型的生命治理情境?

歸納地來說,大部分獨腳戲,如嘿maha嘎喇 《嘿maha嘎啦二號作品》、陳稚璽《酒神的信徒》 、葉子鳥《不要相信任何容器》 、Kuma《另一半》皆較接近存在主義式的單人劇場,展現被現代資本主義社會體制綑綁的憂鬱心靈,欲望尋找出路或重建自我。譬如,陳雉璽獨白完酗酒的事之後,自承陷入一邊批判資本主義生產力一邊覺得自己沒用。葉子鳥在地上擺滿免洗餐具,獨白去年發生車禍的同時又必須往返照顧失智母親,不斷碎裂、碎裂,沒有容器可以裝載的疲憊勞動生命圖像。

Kuma則是通過他者,包括哲學課學生的疑問 「人為什麼要活著?」及從不知哪裡發出,叫喚他名字的怪聲音,與 「我」的現代倦怠,形構正反合的哲學-戲劇結構,但這些多重層次的編織,也許因為它需要更長的篇幅處理,最後並沒有發展出與 「人為什麼要活著?」這個問題的辯詰,抑或隱喻、暗示、開放詮釋般的場面調度,「人為什麼要活著?」做為一個問題/主題,便無法延展為舞台上,思想做為一種行動的可能。

《嘿maha嘎啦二號作品》的主敘述者曾啟芃戴上惡魔面具、穿上水手服,坐在電腦前,另兩位現場樂手亦戴上面具,在迷幻的電子音樂氛圍中,讀了2015年高雄監獄囚犯挾持事件的新聞(該事件的最後,是以六位受刑人自盡作結),及〈勞動基準法〉相關訊息。而他的自我敘說則像是詩句的堆砌,如「我還在挖洞啊」、「你可以用你島上的土把洞填滿」、「意識在最深的地層」、「用力地把我拔出來」等,在迷幻音樂的環繞下,顯得情色又匱乏。到了李薇《「一般之歌」第二部第一小節:春之生》及蔡奉瑾《斷垣上的鋼筋》,島嶼和流離、做工與異化,通過她們舞踏的肢體語言,給出了一種荒謬的詩感。

前列六齣獨腳戲,延伸到段惠民《口腹之欲退化論》,便有了共通的母題:勞動的退化。身為流民棧老闆的段惠民,把場景同樣設定為小酒館,用默劇的快轉表情與動作,等客人上門;但一開始的聲音無疑更引人留意,彷彿是美國某座太空梭即將發射的十秒倒數,卻並置看似八竿子打不著的小酒館場景與默劇感,或說,最先進的太空科技對比最平常的勞動。接下來,他再從後台入場,以面膜改變樣貌,已經換了個腳色,變成站在街頭的舉牌人。

勞動的退化一詞就從這時候出來:舉牌人大抵這麼說,這工作原本都是電線杆做的,但因為法規改了,電線杆上不能亂貼廣告,就需要改用人來做這項工作,所以「法律的進步,讓人的勞動退化」。他又說,當像他這樣的人在街頭舉牌時,其實廣告(看板)也依賴舉牌人不幸的形象,「給人比上不足比下有餘的感覺」,而現在低頭族那麼多,很快就會有很多人跟他搶工作。

勞動的退化何止因為法律的進步,更是文明繁衍過程的秩序理性所造成的異化作用。如何從當代科技一再檢視勞動的進步或退化,更是這部獨腳戲之所以有力量的思想來源。只是不知道,勞動的退化是否也具有解構線性史觀進步論的認識論、實踐論潛能?不然,我們何以為繼?

※刊於「表演藝術評論台」2019.4.2

文章定位: