雪梨歌劇院1973年正式落成,2007年6月28日被聯合國教科文組織評為世界文化遺產

歌劇(opera)是一門西方舞台表演藝術,簡單而言就是主要或完全以歌唱和音樂來交代和表達劇情的戲劇,也即是唱出來而不是說出來的戲劇。歌劇首先出現在17世紀的義大利,源自古希臘戲劇的劇場音樂。歌劇的演出和戲劇的所需一樣,都要憑藉劇場的典型元素,如背景、戲服以及表演等。一般而言,較之其他戲劇不同的是,歌劇演出更看重歌唱和歌手的傳統聲樂技巧等音樂元素。歌手和合唱團常有一隊樂器手負責伴奏,有的歌劇只需一隊小樂隊,有的則需要一團完整的管弦樂團。有些歌劇中都會穿插有舞蹈表演,如不少法語歌劇都有一場芭蕾舞表演。歌劇被視為西方古典音樂傳統的一部分,因此和經典音樂一樣,流行程度不及當代流行音樂,而近代的音樂劇被視為歌劇的現代版本。

歌劇最早出現在16世紀的義大利,既而傳播到歐洲各國,而德國的海因里希·許茨、法國的讓-巴普蒂斯特·呂利和英格蘭的亨利·珀賽爾分別在他們自己的國家,開創了17世紀歌劇的先河。一直到18世紀,義大利歌劇依然是歐洲的主流,縱然巴黎吸引了不少外國作曲家到法國謀生,而韓德爾最終落腳英倫。

而義大利歌劇的主流一直是正歌劇,直至格魯克在1760年代推出的「革新歌劇」,以對抗正歌劇的矯揉造作。而今天依然著名的18世紀歌劇巨匠,顯然是莫札特。莫札特少年時先以正歌劇起家,既而以義大利語喜歌劇,風行各地,尤以《費加羅的婚禮》、《唐·喬望尼》和《女人皆如此》為人稱頌。而莫氏最後一部歌劇《魔笛》,更是德語歌劇的指標性作品。

19世紀初期是美聲(bel canto)風格歌劇的高峰期,風行當時的羅西尼、多尼采蒂和貝利尼等人的歌劇,時至今日,依然常見於舞台。與此同時,賈科莫·梅耶貝爾的歌劇作品則成為了法式大歌劇(Grand Opera)的典範,並風行全法。

而19世紀中後葉則被譽為歌劇的「黃金時期」,其中理察·華格納和朱塞佩·威爾第在德國和義大利各領風騷。而黃金時期過後的20世紀初,西歐歌劇繼續演變出不同風格,如義大利的寫實主義(verismo)和法國的當代歌劇,和及後賈科莫·普契尼和理察·施特勞斯的作品。而在整個19世紀,在中東歐地區,尤其是俄羅斯和波希米亞,國民樂派的崛起造就了當地和西歐平行發展的歌劇作品。

整個20世紀,現代風格元素常被嘗試混入歌劇當中,如阿諾德·勛伯格和阿爾班·貝爾格的無調性手法和十二音階作曲法,以伊戈爾·斯特拉文斯基為代表的新古典主義音樂和菲利普·格拉斯和約翰·亞當斯的簡約音樂。隨著錄音技術的改善,像恩里科·卡魯索等歌手成為歌劇圈外人士所知的名字。隨著20世紀科技的進步,歌劇也會在電台和電視上播放,也出現了為廣播媒體而寫的歌劇。

不少人認為,無調性音樂(atonality)的發展,就是現代歌劇風格變遷最明顯的體現。而華格納的特里斯坦和弦則被作移除傳統音調風格浪潮的第一響。而理查·史特勞斯、德布西、普契尼、保羅·興德米特和漢斯·普費茲納(Hans Pfitzner),在他們的音樂中運用更極端的半音和絃及更多的不和諧音。

然而阿諾德·勛伯格和阿爾班·貝爾格,這兩位提倡無調性手法和十二音階作曲法的維也納作曲家,才被視為現代主義歌劇的開山鼻祖。在勛伯格的早期作品,《期望》 (Erwartung, 1909)和《幸運之手》(Die glückliche Hand)都運用了大量半音和絃和不和諧音,而且偶會安排對白 (Sprechstimme)。

而阿爾班·貝爾格的兩部歌劇,《伍采克》和《露露》,和勛伯格的作品有很多類似之處,但他成功把勛伯格十二音階作曲法和傳統曲調手法結合成自己的風格。這可以解釋到縱使其作品的曲調和劇情富爭議性,但仍能在標準保留劇目之列。而勛伯格的理論影響了不少後來的作曲家,縱然他們並沒有用到勛伯格的手法。英國的班傑明·布里頓、德國的漢斯·維納·亨斯(Hans Werner Henze)和俄國季米特里·肖斯塔科維奇都被視為跟隨勛伯格的風格的歌劇作曲家。

但十二音階作曲法並非人人受落。伊戈爾·斯特拉文斯基在寫過極富現代主義的芭蕾音樂《彼得魯什卡》和《春之祭》後,便在1920年代轉向新古典主義,寫下《俄狄普斯王》(Oedipus Rex)而在《俄狄普斯王》之後,《遊子歷程》則成為他筆下第一部新古典主義歌劇,以19世紀的編號形式所寫,而且大量使用全音階,以抗拒勛伯格的序列音樂的影響。然而史特拉汶斯基對序列音樂的抗拒,鼓勵了不少作曲家尋找序列音樂以外的其他方向。

20世紀音樂的一個潮流,無論在歌劇還是一般的交響樂,都因節省成本的原因而減少伴奏樂團的規模。隨著政府公家和私人對音樂贊助的減少,富有宏大弦樂部、多部豎琴、額外的園號以及異域的敲擊樂器的浪漫主義時期典型樂團不再容易組織,因此新作品往往要遷就成本,往往伴奏樂團會被裁減至接近室內樂的程度,歌劇往往也只是比較短的獨。如班傑明·布里頓的作品只需要13人的伴奏樂團。

20世紀歌劇另一個潮流就是當代歷史劇的出現,如約翰·亞當斯的《克林霍弗之死》(The Death of Klinghoffer)和《尼克森在中國》,還有季克·黑吉(Jake Heggie)的《行屍走肉》 (Dead Man Walking),都是近代的記憶戲劇化,搬上歌劇舞台的例子,往往當中的主角在首演時依然在世。而過往的歌劇往往是講述比較遠古的歷史,或改編當代的小說和流行的戲劇,或基於神話或傳說改編。

根據大都會歌劇院的報告,該院的贊助人平均年齡高達60歲。然而世界各地的歌劇院都面對類似的趨勢,而這正正是20世紀90年代以來,經典音樂聽眾高齡化潮流的一部分。因而各大歌劇院紛紛架設網站,或提供學生折扣優惠,意圖吸引年輕聽眾。

而在面對經費緊縮方面,老牌的大歌劇院則更容易應付,因為它們可以請來歌劇界的明星,以吸引「追星一族」的票源。然而小型的歌劇院往往比較難生存,往往依靠將國家或地方政府,地方企業和捐款拼湊起來的款項維持經營。不過,通過電視、電台,甚至戲院播送歌劇演出,為歌劇界帶來不少新觀眾。

歌手所扮演的角色依照他們各自不同的音域(tessitura)、敏捷度、力量和音色(timbre)來分類。男性歌手由音域低至高分為:男低音、男中低音、男中音、男高音、假聲男高音(sopranist/countertenor)。女性歌手由音域低至高分為:女低音、次女高音以及女高音。女高音也可細分為花腔女高音和抒情女高音等不同種類。基本上男聲的音域皆低於所有女聲,但某些假聲男高音能唱到女低音的音域。而假聲男高音唱多見於古代譜寫的由閹伶所唱的角色。在以音域分類後,往往還會加上一些關於唱腔的形容詞,如抒情女高音、戲劇女高音、莊嚴女高音(soprano spinto)、花腔女高音(soprano coloratura)、輕俏女高音(Soprano soubrette)。

隨著音樂劇、電影、電台、電視在20世紀的發展,歌劇在社會的流行程度大幅下滑,但當今大眾媒體和唱片業依然能使歌劇唱家馳名全球,如20世紀後半葉的世界三大男高音盧奇亞諾·帕瓦羅蒂、普拉西多·多明哥和何塞·卡雷拉斯。而一些21世紀的著名唱家,如芮妮·弗萊明等人,則通過跨界合作(crossover)或在電影配樂中演唱以擴大知名度。

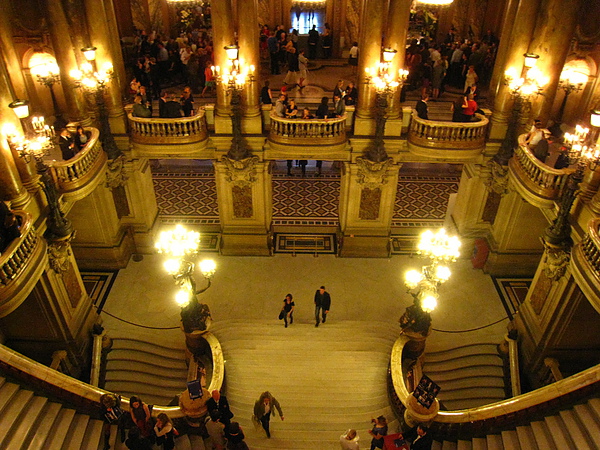

豪奢的法國加尼葉歌劇院

文章定位: